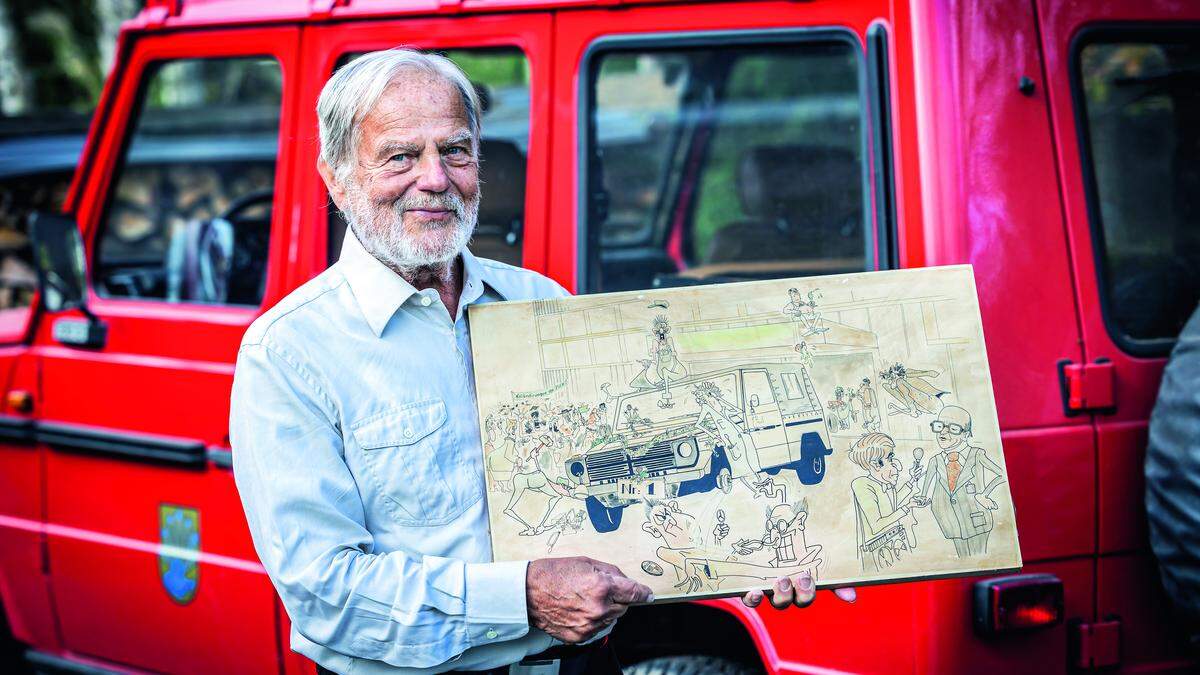

Eine Lebensliebe, und nichts anderes. Friedrich Rohr, Baujahr 1945, ist untrennbar mit dem ersten G, Baujahr 1979, und dessen Geschichte in den ersten Jahren verbunden. Eine Geschichte, die mit einem Kooperationsvertrag zwischen Daimler-Benz und Steyr-Daimler-Puch im Jahr 1973 als trockene Arbeitsbeziehung begonnen hatte. Nach gut sechs Jahren Entwicklungsarbeit durfte im Februar 1979 der erste G auf den Markt fahren. Mit 72 Diesel-PS, um knappe 250.000 Schilling (18.170 Euro), die Servolenkung musste extra bezahlt werden. Keiner konnte ahnen, dass da ein Auto auf dem Weg zu einer Weltkarriere unterwegs war. Jahrelang schaute es ehrlichweise auch nicht danach aus.

Welten prallten aufeinander

Zwei Welten prallten aufeinander. Mercedes (Daimler-Benz als größter Nutzfahrzeughersteller) mit klassischem Know-how, und Steyr-Daimler-Puch, die Gelände-Jünger, die Haflinger und Pinzgauer entwickelt hatten. Rohr: „Jeder wollte besser sein als der andere, wir haben uns gegenseitig im positiven Sinne zu Höchstleistungen gepusht.“ In der allgemeinen Erinnerungslegende wird ja der G als Resultat eines angeblichen Militärauftrages des Schah von Persien gehandelt. Rohr: „Es heißt immer, wir wollten ein Militärfahrzeug entwerfen. Das stimmt so nicht. Es sind erste Skizzen entstanden, für ein relativ einfaches Fahrzeug, das in anderen Ländern und Entwicklungsländern einfach nachgebaut werden kann. Deshalb hat er auch diese kantige, eigene Form bekommen. Dass der G zusätzlich militärspezifisch gebaut werden kann, hat sich mit dem Militärauftrag ergeben. Der Auftrag ist dann ja geplatzt.“

Sammelbecken der besten Köpfe

Das Projekt G war ein Sammelbecken der besten Köpfe der Autobranche, die mit dem Auto mitwuchsen, ein Trainingslager für große Karrieren. Dieter Zetsche war auf Daimler-Seite ein Jahr Entwicklungsverantwortlicher, zwei Jahrzehnte später Vorstandsvorsitzender der Daimler AG. Manfred Bischoff war Projektkoordinator für die Zusammenarbeit mit Steyr-Daimler-Puch und später Mitglied des Vorstandes der Daimler-Benz AG und Aufsichtsrats-Vorsitzender. Und mittendrin die Steyr-Daimler-Puch und spätere Magna-Konstante Friedrich Rohr, als Verantwortlicher, Projektleiter, Geschäftsführer und später Chef aller G-Fahrzeuge für die Grazer Seite. Zoomen wir uns zurück: Rohr, geboren in Klagenfurt, studierte Maschinenbau in Graz und hatte mit Werksführungen als Studentenjob erste Bande zu Steyr Daimler Puch geknüpft. Er stieg nach dem Studium in die Firma ein, übernahm im Jahr 1975 die Leitung des Versuchs für Allradfahrzeuge. Pinzgauer, Haflinger, G testete er in die Tropen genauso wie in Tunesien oder auf Salzseen, in der Sahara und in Nigerien. Vor ihm hatte das keiner gemacht.

Ohne Handy, ohne Internet, keine KI

Dienstreisen dauerten damals um die zwei Monate. Es gab kein Handy, kein Internet, keine künstliche Intelligenz. Die Autoentwicklung befand sich auf dem Sprung von der Stein- in die Bronzezeit. Für das heutige Verständnis ein archaisches Unterfangen. Statt KI, Internet und Hightech-Entwicklungstools wurden zum Beispiel Lochkarten-Computer für Karosserieberechnungen, in Bezug auf die Festigkeit/Steifigkeit, eingesetzt. „Auf großen Zeichenbrettern wurden Karosserieeinzelteile aufgezeichnet und in Zehn-mal-Zehn-Zentimeter-Quadrate unterteilt. In Österreich konnte das niemand berechnen. Also musste der Leiter der Berechnungsabteilung, Herwig Leinfellner, die Daten auf Lochkarten stanzen, nach Stuttgart reisen. Bei Mercedes hatte er eine Nacht am Mercedes-Rechner gebucht. War nur ein Fehler auf der Lochkarte, war alles im Eimer“, erinnert sich Rohr.

Sammelsurium an Kuriositäten

Die Fahrtests waren, betrachtet im Rückspiegel der Geschichte, ein Sammelsurium an Kuriositäten, aus dem der beste Geländewagen der Welt entstand. „Wir haben technisch von der Erfahrung und der Kreativität gelebt“, sagt Rohr. Wenn man die Wasser-Verwirbelungen im Motorraum untersuchen wollte, montierte man die Motorhaube ab und fixierte den Techniker mit einem Strick am Auto, damit er sehen kann, wie sich das Wasser verhält. Geheime Testfahrten machte Rohr am liebsten zwischen 22 und drei Uhr früh. „Einmal“, lacht er, „bin ich nur mit dem Fahrgestell und der Stirnwand und dem Überrollbügel über Eisenerz nach Steyr gefahren.“ Für Blechteile wurden Alu-Gussmodelle gemacht, die man über die Blechteile zog. 3000 Teile wurden damals je Prototyp benötigt, parallel mussten Fabrik, Montageeinrichtung, Lackiererei, Qualitätssicherung aufgebaut werden. Händisch verfasste Rohr ein eigenes Erprobungsprogramm, 100 Seiten lang. Die Motoren, Achsen, Getriebe kamen aus Stuttgart, Karosserie, Rahmen, Verteilergetriebe von Steyr-Daimler-Puch.

Der Schöckl in Stuttgart

Materialdiskussionen wie bei der Differenzialsperre wurden am Testgelände entschieden: „Nach zehn Minuten Kreisfahren war die erste Differenzialsperre kaputt, das war zu ändern. Für uns war es außerdem ein Muss, dass der Allrad während der Fahrt zuschaltbar ist, damit man nicht stehen bleiben muss und nur geringe Chancen im Gelände hat wieder wegzukommen.“ Der G wurde außerdem so robust und so stabil aufgebaut, dass ein und dasselbe Fahrgestell auch beim 500er G noch hielt.

Der Schöckl, die legendäre Teststrecke auf dem Grazer Hausberg, baute man in Stuttgart am Prüfstand nach: In einer Hydropulsanlage wurden dieselben Schüttel- und Belastungsszenarien wie am Schöckl programmiert. Und wenn Diskussionen um eine technische Lösung lange dauerten, wie bei der Achsführung, wurden ohne Zeichnung neue Bauteile freihändig gebastelt und eingebaut, um in Tests die eigene These zu beweisen. „Man durfte selber denken“, schmunzelt Rohr.

Krise als Begleiter

In den Anfangsjahren gab es eine Mercedes- und eine Puch-Version. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks war eine Marktaufteilung nicht mehr erforderlich.

Freilich war in den Anfangsjahren die Krise ständiger Begleiter. Mehrfach überlegte Mercedes nach Bremen zu verlagern, aber die Kostennutzenrechnung fiel immer zugunsten von Steyr-Daimler-Puch in Graz und später eben Magna aus. 2004, 2005 war die Lage brenzlig, die Militärproduktion, die den G jahrelang am Leben erhalten hatte, wäre fast an ein steirisches Konsortium verkauft worden. „Aber als man mit dem G Richtung Luxus positionierte, war das der Wendepunkt und die Vorraussetzung für die heutige Marktpräsenz“, so Rohr.

Stolz auf die Arbeitsplätze

Worauf er heute stolz ist? „Dass in diesen bald 45 Jahren Tausende Menschen in Graz und bei Zulieferern eine Arbeit hatten und stolz auf den G sind. Und dass viele Menschen mit ihrem G eine Freude haben.“ Und, dass seine Frau Gertraud eine besondere Freude hat, dass man seit seiner Pensionierung mehr Zeit für das gemeinsame Reisen hat. „Samstag und Sonntag habe ich mir freigehalten, vier Wochenenden durfte ich aber pro Jahr für die Arbeit haben“, lächelt er. Nachsatz: „Ich habe aber immer gut verhandelt.“