Wie kommt eigentlich das Medikament zum Krankheitsort? Kaum jemandem ist bewusst, dass dies kein ganz einfaches Unterfangen ist. Ohne geeignete Maßnahmen würde der Wirkstoff ja womöglich sofort (etwa im Mundraum) reagieren und dort meist unerwünschte Wirkungen hervorrufen und erst gar nicht den eigentlichen Zweck erfüllen können.

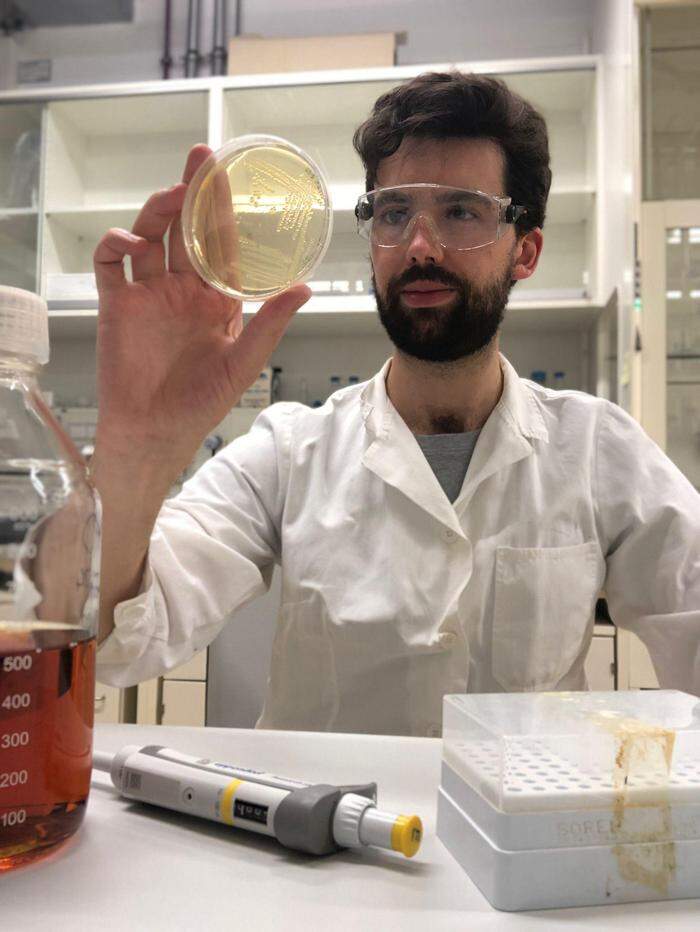

Sebastian Schwaminger, der an der Med Uni Graz forscht, beschäftigt sich genau mit diesen Fragen. „Man muss sich das wie einen Pizza-Lieferdienst vorstellen. Statt Pizzas werden allerdings Wirkstoffe ans Ziel gebracht. Das Ziel können Tumorzellen oder auch bakterielle Infektionen sein. In meiner Forschungsgruppe entwickeln wir den Pizzaboten“, wartet er gleich mit einem sehr anschaulichen Beispiel auf.

Nanomaterialen, die magnetisierbar sind

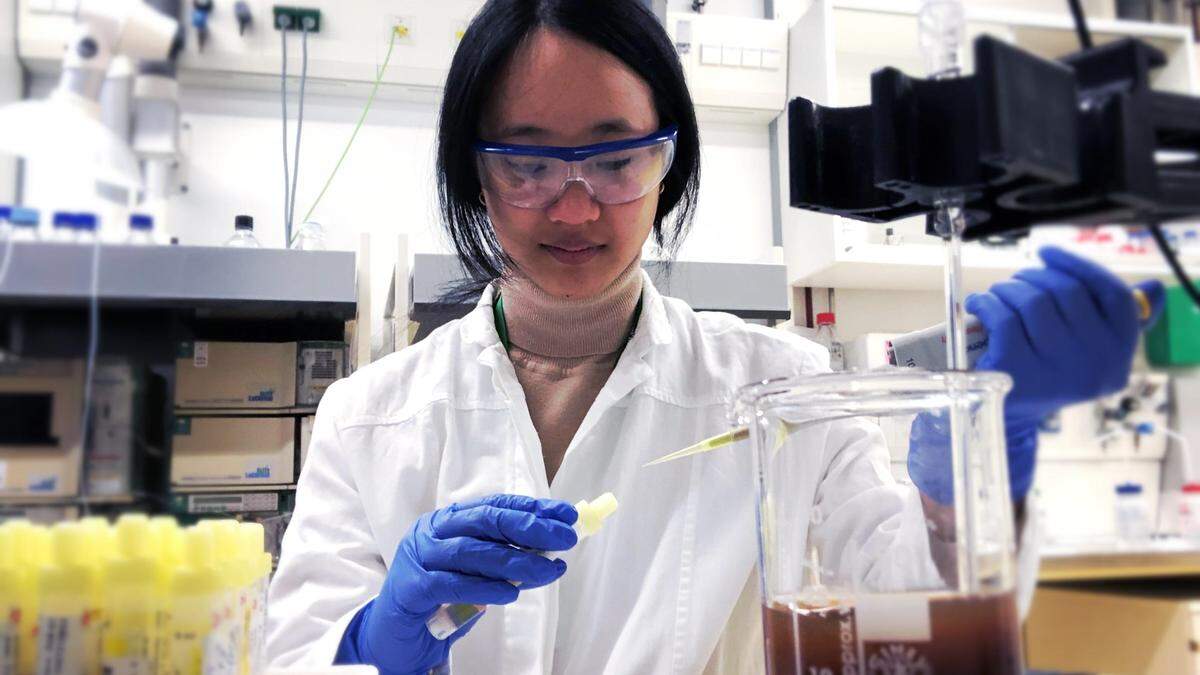

Der Ort seiner Forschung verrät ein bisschen genauer, worum es geht: Der Assistenzprofessor arbeitet am Lehrstuhl für medizinische Chemie und beschäftigt sich mit „Nanomaterials for Drug Delivery“, also Nanomaterialien zur Zustellung von Medikamenten, wie man es übersetzen könnte. Üblicherweise wird ein Wirkstoff innerhalb eines Trägermaterials transportiert, was typischerweise ein Polymer ist. Das dient zunächst zum Schutz. An diese Polymere hängt man nun Substanzen dran, die sich (chemisch) besonders gern dort aufhalten und quasi klebenbleiben, wo der Krankheitsherd ist.

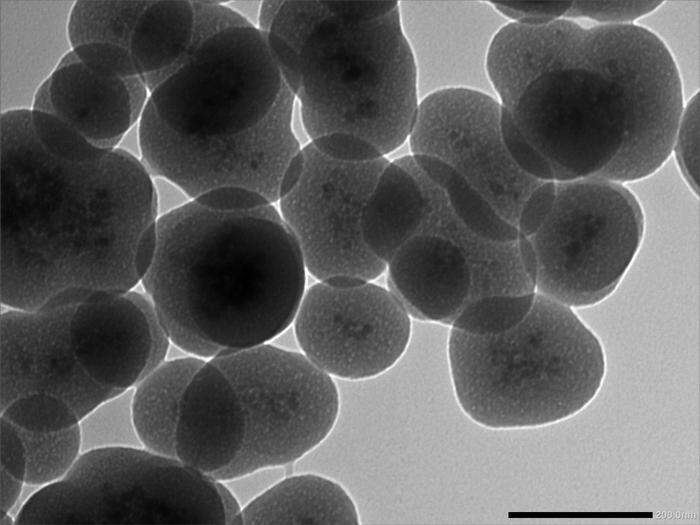

Eine der faszinierendsten Möglichkeiten, die Wirkstoffe noch präziser ans Ziel zu bringen, ist der Magnetismus. Man versorgt das Medikament mit magnetisierbaren Stoffen und legt außerhalb des Körpers mit einem starken Magneten ein Magnetfeld an. Das Medikament wird sich dann dort ansammeln.

Die Kunst liegt nun darin, diese Partikel zu finden und zu entwickeln und sie geeignet in das Medikament einzubauen. „Diese Stoffe sind nur dann magnetisch, wenn außen ein Magnetfeld angelegt wird. Und sie schaden dem Körper nicht“, versichert der Chemiker. Tatsächlich legt man ein magnetisches Wechselfeld an. Das führt dann dazu, dass die Nanostoffe unter dem Einfluss des Feldes „wackeln“ und so Wärme erzeugen. Weil die Trägersubstanz wärmeempfindlich ist, setzt sie die Wirkstoffe frei.

Enge Zusammenarbeit national und international

„Die Methode grundsätzlich gibt es schon länger, aber sie wurde noch nie zugelassen“, sagt Schwaminger. Denn Zulassungsprozesse in der Medizin sind sehr langwierig und können gerne zehn und mehr Jahre dauern. Die Chemiker an der Med Uni Graz im Rahmen des Otto-Loewi-Forschungszentrums versuchen nun, den Mechanismus genau zu verstehen.

Man spricht dabei von Nanomaterialien, denn die Partikel sind sehr klein und liegen im Bereich von 0,1 bis 0,3 Mikrometern. Die Experimente sind relativ unaufwendig: Man rührt in Bechergläsern an, die Chemie ist nicht giftig, benötigt kein Schutzgas und die Prozesse finden bei Raumtemperatur statt. Mit Transmissionselektronenmikroskopie und Infrarotspektroskopie werden Struktur und Zusammenwirken der Komponenten untersucht. Die Forscher bestimmen auch, wie sie auf Magnetfelder und in komplexen Flüssigkeiten wie Blut reagieren.

Wichtig ist daher eine enge Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen und Forschungsgruppen innerhalb des Forschungszentrums, aber auch außerhalb: Kooperationen bestehen mit der Universität Graz, der Technischen Universität Graz und der Universität für Gesundheitswissenschaften und -technologie in Hall in Tirol. Auch international ist die Arbeitsgruppe, die aus mehreren Doktoranden, Masterstudierenden und Diplomanden besteht, intensiv vernetzt: Kooperationen bestehen mit TU München, der TU Eindhoven (Holland), dem MIT in Boston (USA), der Uni Dresden und dem deutschen Unternehmen i3 Membrane GmbH.