Außerdem spricht Lobinger offen über die Probleme, als Krebskranker wieder eine berufliche Chance zu bekommen, er verrät, warum er ein Fan von RB Leipzig ist und kritisiert den Fußball für zu wenig Expertise im Athletikbereich. Ein weiteres Thema: seine besondere Beziehung zu Bayern-Star Joshua Kimmich.

Herr Lobinger, vor 35 Jahren gelang Sergej Bubka in Paris der erste 6-Meter-Sprung. Sie waren damals zwölf Jahre alt. War das für Sie eine Initialzündung für Ihre eigene Karriere?

Tim Lobinger: Ich hatte nie ein wirkliches Aha-Erlebnis, bei dem ich vor dem Fernseher saß und wodurch ich geprägt wurde. Ich bin durch meine Eltern, die ehrenamtlich in der Leichtathletik als Trainer gearbeitet haben, in den Sport reingeschleppt worden. Was für andere der Sandkasten, war für mich die Weitsprung-Grube. Die Leichtathletik war meine Familie. Alle meine Freunde waren in der Leichtathletik, ich hatte witzigerweise nie einen Kumpel, der Fußball gespielt hat. Bei uns zu Hause wurden sogar im Hobbykeller Vereinsabende abgehalten. Ich habe gar nicht groß nach links und rechts zu anderen Sportarten geschaut, sondern in der Leichtathletik alle Disziplinen ausprobiert. Als ich mehr durch Zufall in meiner Altersklasse mit 3,46 Meter der Beste wurde, weil der Jahrgang so schwach war, habe ich gesagt: Stabhochsprung ist eh am spannendsten und macht am meisten Spaß, hier bleibe ich und breche eines Tages den deutschen Rekord.

Später sollten Sie sogar der erste deutsche Springer werden, der im Freien die 6 Meter knackt. Wie erinnern Sie sich an diesen Wettkampf 1997 in Köln-Müngersdorf?

Lobinger: Dieser Tag ist bis heute noch sehr präsent. Es war in diesem Sommer absehbar, dass ich die 6 Meter springen würde, auch wenn ich im Gegensatz zu vielen, die es bis heute nicht geschafft haben, nie groß darüber geredet habe. Erst als ich meine Bestleistung auf 5,96 Meter verbesserte und den deutschen Rekord innehatte, konnte ich den 6 Metern nicht mehr wirklich ausweichen. Einen Monat später war es dann schon so weit. Ich habe den ganzen Tag noch sehr gut vor Augen, den werde ich sicher nie vergessen.

Haben Sie damals an den Weltrekord gedacht? Der lag zu dieser Zeit bei 6,14 Meter.

Lobinger: Einmal im Leben muss man Weltrekord auflegen lassen, einmal musst du es mindestens probieren, sonst ärgerst du dich dein ganzes Leben lang. In Berlin habe ich mich einmal an 6,16 Meter versucht. Ich bin zwar kläglich gescheitert, aber immerhin hatte ich mal diesen besonderen Moment. Natürlich träumst du davon, so hoch zu springen wie kein anderer Mensch auf der Welt, aber so weit ging der Weg bei mir leider nicht. Ich war aber auch nie jemand, der auf Rekorde oder Medaillen fixiert war. Mir ging es in erster Linie immer um eine Frage: Wie weit kann ich es mit hartem Training und professionellem Leben bringen? Was ist für mich persönlich das Limit? Wie ein Surfer immer auf der Suche nach der perfekten Welle ist, bin ich immer meinem genialen und perfekten Sprung hinterhergejagt. Diesen perfekten Sprung schafft man ja nie so wirklich, aber trotzdem war mir das immer wichtiger, als einmal auf dem Olymp zu stehen. Aber klar, ich hätte mich auch nicht gegen olympisches Gold gewehrt. Solch einen Erfolg hätte ich auch sehr genossen. Und für die Finanzierung meiner Karriere wäre es sicher auch nicht so schlecht gewesen. (lacht)

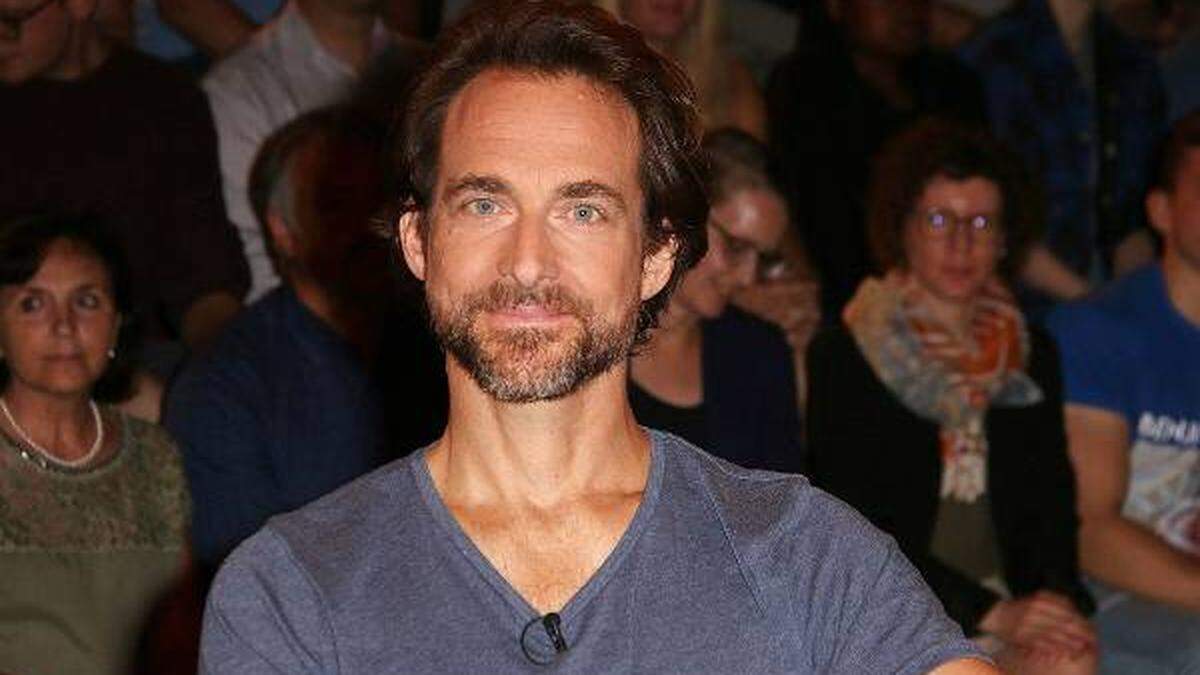

© imago images / Poolfoto

Tim Lobinger: Duplantis? "Ich würde ihm 6,30 Meter vielleicht schon zutrauen"

Der Mann der Stunde heißt im Stabhochsprung Armand Duplantis. Sein Weltrekord steht bei 6,18 Meter. Was denken Sie, wenn Sie den Schweden springen sehen?

Lobinger: Wenn ich Duplantis zuschaue, denke ich mir immer: Der macht gar nichts Besonderes, der springt einfach nur unfassbar hoch. Das ist das Schöne und Faszinierende an ihm. Er biegt den Stab nicht wie sonst kein anderer, er greift nicht viel höher, er macht technisch nichts Einzigartiges. Er ist einfach sehr dünn für die Stäbe, die er springt, und kann sich so krass in die Luft katapultieren. Da sehen 6 Meter wie nichts aus, wenn er da drübergeflogen kommt. Wo es enden kann? Ich würde ihm 6,30 Meter vielleicht schon zutrauen.

Im deutschen Stabhochspringen sieht die Lage nicht mehr so rosig aus wie früher. Wie beurteilen Sie die Situation?

Lobinger: Ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Als ich mich vor der Hallenmeisterschaft etwas kritisch geäußert habe, empfanden das die etablierten Springer und auch Trainer gleich wieder als deplatziert. Da bist du dann sofort ein Nestbeschmutzer und fällst in Ungnade, was ich echt traurig finde. Es geht mir nur darum, die Wahrheit zu sagen. Wenn heute junge Athleten gefeiert werden, die 5,50 Meter oder 5,60 Meter springen, dann ist das nicht mehr zeitgemäß. Stabhochspringen ist eine Sportart, die mal sehr hip und beliebt war. Aber aktuell erleben wir eine Phase, in der es in Deutschland nicht so läuft. Da müssen wir auch nicht so tun, als ob groß was nachkommen würde, wenn es eben nicht so ist. Ich finde jemanden wie Torben Blech, der gezeigt hat, wie man mit Leidenschaft und dem richtigen Training relativ schnell an die 5,80 Meter kommen kann, toll. Aber ab so einer Höhe geht die Reise erst richtig los.

Sie haben Ihre größten Erfolge in der Halle errungen, sind dort Welt- und Europameister geworden. Haben Sie eine Erklärung, warum es dort besser lief als im Freien?

Lobinger: Eigentlich war ich vom Typ viel mehr der Freiluftspringer, deshalb stechen die Erfolge in der Halle für mich auch gar nicht so heraus. Aber es war immer schön, mir selbst zu beweisen, die Leute, die ich im Sommer nicht schlagen konnte, dann im Winter wenigstens hinter mir zu lassen. Ich glaube, dass es in der Halle ein Vorteil für mich war, ein Vielspringer zu sein. Ich habe in meiner Karriere immer unheimlich viele Wettkämpfe absolviert. Bei großen Hallenmeisterschaften ist es oft viel enger getaktet als im Freien, da ist an einem Tag die Qualifikation und am anderen schon das Finale. Du musst konditionell sehr gut drauf sein, das war ich und das war wohl ein Faktor. Vielleicht hätte ich im Sommer mal auf ein paar Wettkämpfe verzichten müssen, um bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften wirklich ausgehungert und voll da zu sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es selten an der Form an sich lag, ich bin meistens eine Woche vorher oder nachher super gesprungen. Manche haben auch mit 5,80 Meter eine Medaille geholt, aber ich war dann immer Vierter, Fünfter, Sechster.

Gibt es einen Wettkampf, den Sie gerne zurück hätten?

Lobinger : Ja. Mit Olympia 2000 in Sydney hadere ich ehrlich gesagt bis heute. Damals hatte ich mit Sicherheit die Form, um etwas Großes zu schaffen. Minimum mal eine Medaille. Ich hätte nicht besser vorbereitet und in besserer Form nach Sydney kommen können, der Erfolg lag praktisch auf dem Silbertablett für mich, aber warum auch immer lief es am Finaltag einfach nicht. Bei so einer komplexen Sportart ist das leider immer möglich, dass zwei Tage vorher in der Quali das Timing noch perfekt ist und dann passt es plötzlich nicht mehr ganz. Und schon ist alles vorbei. Ich bin mit meiner Karriere total im Reinen, aber wenn es einen Wettkampf gibt, über den ich mich noch ärgere, dann ist es dieser.

© imago images / Poolfoto

Tim Lobinger: "Ich bin ein Fan von RB, weil dort im Gegensatz zu anderen Vereinen Profis am Werk sind"

Dennoch haben Sie viele Erfolge feiern dürfen und waren auch wegen Ihrer für manche exzentrischen Art häufiger in den Schlagzeilen. Wie haben Sie das selbst empfunden?

Lobinger: Es war interessant, welche Stempel ich aufgedrückt bekommen habe. Erst war ich der Sunnyboy der Leichtathletik, dann habe ich mich einmal etwas kritischer geäußert, schon war ich das Enfant Terrible - und irgendwann war ich auch noch Rambo. Ich fand es nicht immer fair, mit der Zeit habe ich aber verstanden, wie das Geschäft läuft und das Spiel mitgespielt. Ich habe realisiert, dass ich nicht Mutter Teresa sein und jedem zeigen kann, dass ich eigentlich ein ganz guter Typ bin. Wenn ich in einem Wettkampf dreimal schlechten Wind hatte, habe ich mich hingestellt und gesagt: "Heute hatte ich dreimal schlechten Wind, nächste Woche schlage ich wieder alle." Da hieß es dann, der Lobinger sucht nur Entschuldigungen. Dabei weiß jeder, der mal im Stadion war, wie es laufen kann. Aber komplexe Erklärungen wollen viele gar nicht hören. Dann doch lieber: Der Lobinger hat es wieder verkackt. Und sie hatten ja recht, es ist ja oft genug schiefgegangen. Aber ich habe mich nie verbiegen lassen und bin mir immer selbst treu geblieben. Das ist mir wichtig, weil das die Wenigsten wirklich schaffen. Es gibt ja diesen Rap-Song, "Apache bleibt gleich", der trifft es ganz gut.

Sie sind während und nach Ihrer aktiven Karriere als Athletik-Trainer ins Fußballgeschäft reingerutscht. Wie hat sich das entwickelt?

Lobinger : Es ging damit los, dass mich Michael Rensing ansprach, nachdem er nicht ganz in die großen Fußstapfen von Oliver Kahn treten konnte, ob wir nicht zusammenarbeiten könnten. Das war mein erster intensiver Berührungspunkt mit dem Fußball. Durch meine Bekanntschaft mit Ralf Rangnick und Uli Ferber hat es sich weiterentwickelt. Uli meinte, sie hätten da einen Pflegefall, der gerade operiert wurde und bei dem sogar das Karriereende im Raum stand. Das war Alexander Hleb. Mit ihm habe ich gearbeitet und wir haben ihn wieder fit bekommen. 2012 kam dann die Chance bei RB Leipzig einzusteigen, da ging alles ganz schnell.

Damals hatten Sie Ihre Karriere ja noch gar nicht beendet.

Lobinger: Das stimmt. Ich hatte für September schon Meetings zugesagt, aber dann entwickelte es sich in eine andere Richtung. Keine Woche nach einem Springen im strömenden Regen an der Rheinpromenade in Köln wurde ich in Leipzig als Athletik-Trainer vorgestellt. Das war es. Ich hatte gar keinen richtigen Abschied, den brauchte und wollte ich aber auch nicht. Nachdem ich ein super Gespräch mit dem damaligen Coach Alex Zorniger hatte, war ich Feuer und Flamme für die Mission in Leipzig. Ich bin ein Perfektionierer und Entwickler - das hat einfach perfekt zusammengepasst. Ich bin ein Fan von RB, weil dort im Gegensatz zu anderen Vereinen Profis am Werk sind. Leute, die wirklich Ahnung haben. Da ist es mir auch egal, wo das Geld herkommt. Andere Klubs haben von Großsponsoren auch viel Kohle bekommen und müssen jetzt eine Bürgschaft beim Land beantragen, so eine Misswirtschaft ist doch Wahnsinn.

Bis 2016 blieben Sie in Leipzig. Wie blicken Sie heute auf den Athletik-Bereich im Fußball?

Lobinger: Es ist ein Bereich, der meiner Meinung nach immer noch in den Kinderschuhen steckt. Viele Vereine stehen immer noch ganz am Anfang. Ich glaube, dass wir sogar Schritte zurückgemacht haben. Man darf den Namen Jürgen Klinsmann ja kaum mehr in den Mund nehmen, aber man kann ihm vorwerfen, was man will, in diesem Bereich war er ein Vorreiter und hat gezeigt, wie der Fußball vom Know-how anderer Sportarten profitieren kann. Er hat damals die Position des Athletik-Trainers mehr gestärkt, als es inzwischen der Fall ist.

Woran liegt das?

Lobinger: Leider ist es so, dass oft Sportdirektoren und Trainer die meisten Entscheidungen treffen und dort in verschiedenen Fachbereichen manchmal die Expertise fehlt. Ich glaube, dass wir in Deutschland im Scouting-Bereich deutlich besser aufgestellt sind als im Athletik-Bereich. Da müssten in den Vereinen viel mutigere Diskussionen geführt werden. Wenn dort mehr Wert gelegt würde, würden wir auch noch schnellere, robustere und fittere Spieler bekommen, die auch seltener verletzt wären. Aktuell haben wir das Phänomen, dass manche U17-Mannschaften besser trainieren als manche Profi-Mannschaften. Ich hoffe, dass sich der Fußball dort wieder in die richtige Richtung entwickelt und sich die nötige Expertise ins Haus holt. Und dass dann auch die Dinge umgesetzt werden und nicht nur so getan wird, als ob man es macht.

Sie haben in Leipzig schon den ganz jungen Joshua Kimmich kennengelernt, mit dem Sie bis heute eng zusammenarbeiten. Was haben Sie in ihm gesehen?

Lobinger: Es bedarf nur einer gemeinsamen Autofahrt oder eines gemeinsamen Kaffees, um zu verstehen, was für ein Feuer in Jo brennt. Ich habe Spieler erlebt, die neben dir in der Trainingshalle stehen und du denkst, dass sie verstanden haben, worum es geht. Aber sobald sie die Trainingshalle verlassen, haben sie alles vergessen, was sie gerade noch gepredigt haben. Diese Spieler werden nie den Erfolg haben, den sie haben könnten. Vielleicht fällt es ihnen mit 35 ein, aber dann ist es zu spät. Es gibt viele, die sich auf ihrem Talent ausruhen. Jo ist das komplette Gegenteil. Stillstand ist das Schlimmste für ihn. Jo trainiert in jeder Einheit wie andere nur in kompletten Krisenzeiten. Er dreht wirklich jeden Stein um, weil er immer wissen will, wo er sich noch verbessern kann. Er hinterfragt auch sein Umfeld, privat wie beruflich, die ganze Zeit und überlegt, wie er noch ein bisschen was rauskitzeln und optimieren kann.

Tim Lobinger über Joshua Kimmich: "Er scheißt sich halt nichts, sondern zieht es durch"

So wie Sie früher?

Lobinger: Ja, wir sind uns da wohl ähnlich und haben uns auch deshalb so gut gefunden. Ich hätte mich als Sportler nie gerne trainiert, weil ich alles hinterfragt habe. So ist Jo auch. Es ist extrem schwer, ihn zufriedenzustellen, aber wenn man sich darauf einlässt, dann marschiert er. Mit Jo kannst du in die Schlacht ziehen und sie gewinnen. Er ist kein Verstecker. Er ist ein Sich-Zeiger. Wenn er etwas sagt, dann ist es etwas Gehaltvolles. Er hat jede Menge auf der Festplatte, kann das abrufen und ist bereit, immer neue Dinge aufzunehmen. Andere sind nach einer guten Saison bei Bayern satt, für ihn ist das nur eine nächste Etappe. Selbst wenn er in ein paar Jahren zweimal die Champions League gewonnen hat, wird er sich danach darüber Gedanken machen, wie er im nächsten Finale noch besser spielen kann, oder wie er dazu beitragen kann, dass die Mannschaft beim nächsten Mal auf dem Weg ins Finale weniger Kraft vergeudet. So tickt er. Er denkt immer den einen Schritt weiter. Das ist beeindruckend.

© imago images / Poolfoto

Er war auch an Ihrer Seite, als Sie mit Ihrer Leukämie-Erkrankung im Krankenhaus lagen.

Lobinger: Jo hätte allen Grund gehabt, nicht ins Krankenhaus zu kommen, aber es zeigt, wie er mit der Öffentlichkeit umgeht. Er scheißt sich halt nichts, sondern zieht es durch. Er sperrt sich nicht zu Hause ein und schließt sich nicht vor der Welt weg. Wenn er Lust hat, in der Stadt einen Kaffee trinken zu gehen, dann geht er in der Stadt einen Kaffee trinken. Dann schauen die Leute vielleicht, aber er hat seinen Kaffee getrunken. Er hat diese Selbstverständlichkeit, die vielen in seiner Position fehlt. Als er bei mir im Krankenhaus war, hat er das Gefühl gehabt, ich helfe ihm mehr als er mir. Aber er hat mir natürlich sehr geholfen. Wir haben über ganz normale Dinge gesprochen. Ich habe meine Erkrankung ihm gegenüber wie eine kleine Grippe verkauft. Ich musste auch nicht großartig thematisieren, wie schlecht es mir geht, das konnte ja jeder sehen. Erst als wir das erste Mal wieder in einem Restaurant essen gehen konnten, habe ich ihm klargemacht, wie sehr bei mir alles auf Messers Schneide stand. Vorher habe ich so getan, als ob ich jetzt sinnbildlich 0:2 hinten liege, ohne dass ich etwas für die Gegentore kann, und jetzt den Rückstand wieder wettmachen muss.

Tim Lobinger: "Habe ich irgendwas genommen, was im Zusammenhang mit der Erkrankung stehen könnte?"

Der Tag der Blutkrebs-Diagnose war im März 2017, es war auch noch der Geburtstag Ihres Vaters. Wie blicken Sie heute auf diesen Tag zurück?

Lobinger: Als der Arzt reinkam und mir sagte, dass er sich jetzt erst mal selbst setzen müsse, wusste ich: Er begegnet mir auf Augenhöhe, jetzt haut es rein. Als dann das Wort Leukämie fiel, hat es mich umgehauen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte schon, dass es etwas Schlimmes sein würde, aber ich hatte in die Richtung Magengeschwür oder von mir aus Darmkrebs gedacht. Etwas, was sich durch den ganzen Stress in meinem Leben erklären lassen würde. Oder durch das, was mein Körper alles mitmachen musste in meiner Karriere, auch durch mein brutales Training. Natürlich auch durch viele Schmerzmittel. Ich bin ja bis ins greisenhafte Alter gesprungen. Das hätte ich alles verstanden, aber Leukämie hatte ich nicht auf dem Schirm. Nach der Diagnose war es bei mir zuerst, wie man es klassisch aus der Psychologie kennt. Spätestens 90 Sekunden danach ist man nicht mehr in der Lage, dem Menschen gegenüber zuzuhören.

Welche Gedanken haben Sie als Erstes gehabt?

Lobinger: Die ersten Gedanken lagen irgendwo zwischen Testament schreiben und einer To-Do-Liste erstellen, was jetzt alles zu erledigen ist. Am wichtigsten war mir, ob ich meine Krankheit an meine Kinder vererben kann. Als ich verstanden habe, dass das nicht der Fall ist, war ich zu 99 Prozent erst mal erleichtert. Das war für mein inneres Gleichgewicht ganz entscheidend. Der zweite wichtige Punkt war die Frage, ob ich mir irgendetwas vorzuwerfen habe. Habe ich irgendwas genommen, was im Zusammenhang mit der Erkrankung stehen könnte? In dieser Situation ist man bereit, die Hosen komplett runter zu lassen.

Was war Ihre Antwort?

Lobinger: Ich habe niemals gedopt und nie etwas ausprobiert. Ich habe einmal den sauren Regen von Tschernobyl abbekommen. Das ist das Einzige, bei dem es einen medizinischen Zusammenhang zur Leukämie geben könnte. Ich habe relativ schnell versucht, mich auf die Situation einzustellen und zu sagen: 'Okay, ich stehe mit dem Rücken zur Wand, jetzt muss ich funktionieren und kämpfen'. Ich habe mich in die Hände der Ärzte begeben und brav alles durchgezogen, was auf mich zukam. Vor allem die drei Chemotherapie-Zyklen waren schon sehr heftig. Da laufen Bestrahlungen eher gemütlich ab.

© imago images / Poolfoto

Tim Lobinger: "Ich war in dieser Zeit Beifahrer in meinem eigenen Leben"

Wie hoch waren Ihre Überlebenschancen? Es war von 30 Prozent die Rede.

Lobinger: Es gab auch Ärzte, die von einem Drittel von einem Drittel sprachen. 30 Prozent waren sehr positiv ausgedrückt, sagen wir es so.

Hatten Sie in den schlimmsten Stunden den Gedanken, dass es vielleicht besser ist, wenn es vorbei wäre?

Lobinger: Diesen Gedanken hatte ich zum Glück nie, ich wollte nie loslassen. Auch nicht in der schwierigsten Zeit auf der Isolationsstation. Diese Zeit war brutal. Du kannst den Raum nicht verlassen, du kannst kein Fenster öffnen, du hörst die ganze Zeit die Lüftung - es ist wirklich furchtbar. Ich durfte mich einmal am Tag für 30 Minuten im Zimmer frei bewegen, ohne direkt an die Geräte angeschlossen zu sein. Es ist eine Extremsituation, die viele Menschen, die dort liegen, wahrscheinlich für immer verändert. Hätte ich nicht die Unterstützung meiner Frau gehabt, die mich immer besucht hat, weiß ich nicht, wie ich das überstanden hätte. Du bist in einem Zustand, in dem du überhaupt keine Kraft mehr hast, und gleichzeitig erlebst du die totale Vereinsamung. Meine Familie hat mich da wirklich gerettet.

Haben Sie viel geweint in der Zeit der Behandlung?

Lobinger: Wenn ich alleine war, habe ich meist nur geweint, wenn es durch eine Szene in einem Film oder in einer Serie ausgelöst wurde. An Game of Thrones kann ich mich noch erinnern, da habe ich manchmal übertrieben geweint und da ist dann alles aus mir herausgebrochen. Ansonsten haben meine Frau und ich geweint, wenn wir uns etwas fest vorgenommen hatten und das nicht geklappt hat. Einmal wollten wir zu einer Hochzeit eines befreundeten Pärchens nach Salzburg fahren, aber mir ging es so schlecht, dass dazu keine Chance bestand. Ich hätte schon im Krankenwagen hingefahren werden müssen. Das ging alles nicht. Ich musste auch lange Zeit jeden Tag Transfusionen bekommen, bin in die Praxis mit schlechten Werten rein und mit besseren Werten wieder raus. Ich war in dieser Zeit Beifahrer in meinem eigenen Leben, so hat es sich angefühlt.

Als die Krankheit "besiegt" schien, ist sie mutiert ein zweites Mal zurückgekommen. Ein Moment, in dem Sie Panik bekommen haben?

Lobinger: Wenn ich Vorträge halte und davon erzähle, sagen viele Menschen, dass sie es nicht packen würden, ein zweites Mal den Kampf aufzunehmen. Auch wenn ich der Gegenbeweis bin und dagegen anrede, ist die Angst berechtigt. Beim zweiten Mal weißt du genau, was auf dich zukommt. Das macht es noch viel schlimmer. Ich weiß noch, als ich die Nachricht meines Arztes auf der Mailbox hatte. Ich habe an der Tonlage herausgehört, dass der Krebs wieder zurück ist. Das war sehr zermürbend. Trotzdem hat es nicht dazu geführt, dass ich das Vertrauen verloren habe oder in Panik ausgebrochen bin. Jeglichen Gedanken, welche Blumen ich denn bei meiner Beerdigung haben will, habe ich einen Riegel vorgeschoben. Ich habe mich ein weiteres Mal darauf konzentriert, was jetzt wichtig war und dass ich jetzt funktionieren muss. Ich wollte auch nicht noch mehr Hilflosigkeit ausstrahlen für die Menschen um mich herum, die ja schon genug gelitten haben. Denen hilft es ja am wenigsten, wenn ich jetzt noch durchdrehe.

Mithilfe eines Stammzellenspenders wurden Ihnen Lymphzellen infiltriert. Haben Sie Ihren genetischen Zwilling inzwischen getroffen?

Lobinger: Nein, noch nicht. Ich kann ihn aber inzwischen kennenlernen und habe das auch fest vor. Ich habe auch keine Angst davor, ich möchte mich aber voll darauf einlassen. Deshalb wollte ich jetzt erst beruflich wieder Fuß fassen als Athletik-Trainer und mein Leben in etwas gefestigtere Bahnen bringen. Man ist als Krebskranker schon etwas gebrandmarkt.

Tim Lobinger: "Es ist unheimlich schwer, beruflich wieder eine Chance zu bekommen"

Wie meinen Sie das?

Lobinger: Es wird ungern darüber gesprochen, aber ich habe es selbst erlebt, wie es einem als Krebskranker ergeht. Man wird anders angeschaut und es ist unheimlich schwer, beruflich wieder eine Chance zu bekommen. Das ist einfach die Wahrheit. Natürlich würde es nie jemand zugeben, dass er einen wegen der Erkrankung nicht einstellt, aber ich habe erfahren, wie schwer es ist. Gerade im Sport. Wenn du nicht gesund bist, hast du im Sport nichts zu suchen. Du musst nicht fit sein, es gibt genügend unsportliche Menschen in diesem Berufsfeld, aber Kranke passen nicht so gut in die heile Welt des Sports. Umso mehr freue ich mich, dass ich einen tollen Job gefunden habe, der mir jeden Tag großen Spaß macht.

© imago images / Poolfoto

Beruflich eine Chance zu bekommen, ist die eine Sache. Aber Sie mussten als Krebskranker auch die Erfahrung machen, nicht mal einen Handyvertrag über 24 Monate zu bekommen.

Lobinger: Das war eine totale Frechheit. Und dass der Konzern es bis heute nicht für nötig gehalten hat, auf mich zuzukommen, ist ein Armutszeugnis. Das ärgert mich immer noch und macht mich wütend. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der 500.000 Euro hinterzogen hat und vorbestraft ist. Ich war es nicht wert, für 14,95 Euro im Monat einen Handyvertrag zu bekommen. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Aber das zeigt auch, in was für einer Gesellschaft wir zum Teil leben. Das betrifft ja ganz vieles. Nehmen wir die Bilder aus Mallorca kürzlich. Da wird zu zehnt und natürlich ohne Maske aus einem zwei Meter langen Strohhalm getrunken. Als ob nie etwas gewesen wäre. Diese Leute haben alle überhaupt nichts verstanden, es ist kaum zu ertragen, wie engstirnig und dämlich so viele sind.

© imago images / Poolfoto

Tim Lobinger: "Gesund gibt es für mich nicht mehr"

Wie würden Sie denn Ihren aktuellen Gesundheitszustand beschreiben? Können Sie inzwischen wieder für die nächsten zehn oder 15 Jahre planen?

Lobinger: Ganz ehrlich: Das kann ich eigentlich nicht. Was man verstehen muss: Wenn du einmal an Leukämie erkrankt bist, dann hast du diese Krankheit dein Leben lang. Gesund gibt es für mich nicht mehr. Es gibt krebszellenfrei, das ist der entscheidende Unterschied. Ich werde immer Krebszellen in mir haben, aber aktuell sind diese zum Glück inaktiv. Es tut sich wahnsinnig viel in der Medizin, auch in der Leukämieforschung. Aber für meine Rente muss ich noch nicht planen. Ich muss in kleineren Zyklen denken, das merke ich bei jeder Untersuchung, die ich alle zwei bis vier Wochen habe. Man darf das Wort Heilung in den Mund nehmen, aber bei meiner aggressiven Form der Leukämie muss man trotzdem immer wissen, dass es um eine Erhaltungstherapie geht. Es geht darum, das Leben möglichst lange zu strecken. Ich muss zum Beispiel jeden Tag Tabletten nehmen, das ist einfach so.

Wie gehen Sie persönlich als Teil der Risikogruppe mit der Corona-Pandemie um?

Lobinger: Ich habe die Krise bislang eher global und gesellschaftlich verfolgt als mein Leben betreffend. Ich mache mir mehr Gedanken über die Menschen und Betriebe, die wirtschaftlich vor dem Ruin stehen. Persönlich bin ich relativ gelassen, weil es für mich ähnlich ist wie nach der Transplantation, da habe ich am Anfang auch Mundschutz getragen und einen Höflichkeitsabstand gehalten. Und große Menschenmassen habe ich da auch vermieden, das ist jetzt alles wieder ähnlich. Ich musste mich nicht groß umstellen. Es gibt ja auch noch keine Studien darüber, wie sich das Virus bei Krebserkrankten auswirkt, das müssen wir mal abwarten.

© imago images / Poolfoto

Tim Lobinger: "Mein Ziel ist es, meine Kinder möglichst lange begleiten zu können"

Sie klingen trotz allem unglaublich fröhlich und optimistisch. Wie hat Sie die Krankheit verändert?

Lobinger: Das größte Kompliment für mich ist, wenn ich jemanden treffe, der mich lange nicht gesehen hat, und derjenige sagt, dass man es gar nicht merkt, was ich alles durchgemacht habe. Das ist das Schönste für mich. Ansonsten ist es ganz schwammig zu sagen, wie ich mich wirklich verändert habe. Nur weil ich eine neue Blutgruppe habe, bin ich kein anderer Mensch geworden. Ich bin immer noch der, der ich immer war. Ich habe immer noch etwas Rastloses in mir, gleichzeitig würde ich schon sagen, dass ich gelassener geworden bin. Dass der Umgang mit Familie und Freunden noch mal einen anderen Stellenwert bekommen hat. Ich sage vielleicht noch mehr, was ich denke, aber das habe ich früher auch schon gemacht, egal was es für Konsequenzen gehabt hat. Vielleicht hat mir die Krankheit den Anstoß gegeben, noch mehr zu reflektieren. Sich nicht zu sehr im Alltag zu verlieren, sondern auch mal zu sagen: Heute hast du gut gearbeitet, jetzt kannst du auch nach Hause gehen und musst nicht zum nächsten Termin hetzen. Vielleicht habe ich gelernt, dass es nicht nur eine berufliche, sondern auch eine private Karriere gibt.

Letzte Frage: Haben Sie noch einen Traum, den Sie sich erfüllen möchten?

Lobinger: Mein Wiedereinstieg ins Berufsleben war ein ganz wichtiger Schritt für mich. Wieder so nahe am Leistungssport zu sein und mit Jungs wie Jo Kimmich und anderen zusammenzuarbeiten, sie über einen langen Zeitraum zu begleiten und auf den Punkt fit zu bekommen - das ist eine Art kontinuierlicher Traum für mich, den ich mir erfülle. Ansonsten habe ich für mich Träume durch Ziele ersetzt. Mein Ziel ist es, meine Kinder möglichst lange begleiten zu können. Ich habe gerade erst meinem Sohn das Fahrradfahren beigebracht, im nächsten Jahr kommt er in die Schule, da will ich dabei sein. Und auch, wenn er dann auf die weiterführende Schule kommt. Ich möchte möglichst lange Teil einer tollen Familie sein. Alles andere wäre vermessen. Der große Traum vom Leben ist durch die Krankheit bei mir zerplatzt. Das klingt brutal, aber es ist die Wahrheit. Der Traum mit 70 irgendwo am Strand zu liegen, ist so was von weit weg, dass alles zu spät ist. (lacht)