Wegen der russischen Angriffe auf die Stromversorgung ist die Führung in Kiew gezwungen, bei der Versorgung drastisch zu sparen und kriegswichtige Prioritäten zu setzen. Das spürt die Zivilbevölkerung in jenen Regionen umso stärker, die keine militärisch entscheidende Bedeutung haben, etwa in den Karpaten oder der Westukraine. Ein betroffenes Dorf liegt 50 Kilometer von der rumänischen Grenze entfernt im Karpatenvorland. Strom ist dort nur wenige Stunden pro Tag vorhanden. Der ukrainische Name des 1500 Einwohner zählenden Ortes lautet Ust-Tschorna, doch auf der Ortstafel bei der Einfahrt steht auch in deutscher Sprache: "Willkommen in Königsfeld". So hieß der Ort, den Aussiedler aus Tirol, Oberösterreich und Niederösterreich im 18. Jahrhundert gründeten, die von Maria Theresia ins Karpatenvorland entsandt wurden, um die Region urbar zu machen. Einige Pensionisten sprechen noch den Dialekt ihrer Ahnen.

Tagesrhythmus passt sich den Abschaltungen an

Der Ort lebte vor dem Krieg von der Holzwirtschaft und vom ländlichen Tourismus. Die Bewohner haben es nun viel schwieriger, doch ihre Freundlichkeit ist geblieben. "Soldaten essen nicht, wenn sie hungrig sind, und schlafen nicht, wenn sie müde sind, sondern wenn sie Zeit dazu haben, weil niemand weiß, wann die nächste Gelegenheit wiederkehrt." An dieses Sprichwort erinnert mich die Bäckerei in Königsfeld. Sie versorgt nicht nur das Dorf, sondern den Gemeindebund mit seinen 7000 Einwohnern.

Brot backen hier die beiden Mitarbeiterinnen Ala und Viki nicht in den frühen Morgenstunden, sondern wenn es eben Strom gibt, an diesem Tag ist das am späteren Nachmittag der Fall. Geknetet wird vor allem ein Wecken von 800 Gramm, der umgerechnet etwa 50 Cent kostet. Ala ist flink bei der Arbeit und erzählt: "Ich nehme fünf Wecken mit – ich habe sieben Kinder zu versorgen. Das älteste ist 24 Jahre alt, es arbeitet in Tschechien, das jüngste Kind ist vier Jahre."

Dann geht das Licht aus. Routiniert wirft Ala den kleinen Generator im Hof an. Für Notfälle reicht er, aber für einen längeren Betrieb ist Treibstoff zu teuer.

Handylicht und Kerzen

Entlang der Hauptstraße von Ust-Tschorna ist es zappenduster. Die wenigen Passanten auf der Straße beleuchten ihren Weg mit Taschenlampen oder Handys. Spärliches Licht dringt aus dem Parterre eines Hauses aus einer Seitenstraße. Darin lebt die Deutschlehrerin Natalja mit ihrem Mann und ihren vier Kindern. Im Wohnzimmer brennen einige Kerzen. Plötzlich geht das Licht an, und Natalja zählt auf, was nun alles zu tun ist: "Ich muss die Waschmaschine einschalten, duschen und die Haare föhnen, morgen wird es nicht möglich sein. Ich muss bügeln und Wasser kochen, damit wir warmen Tee haben."

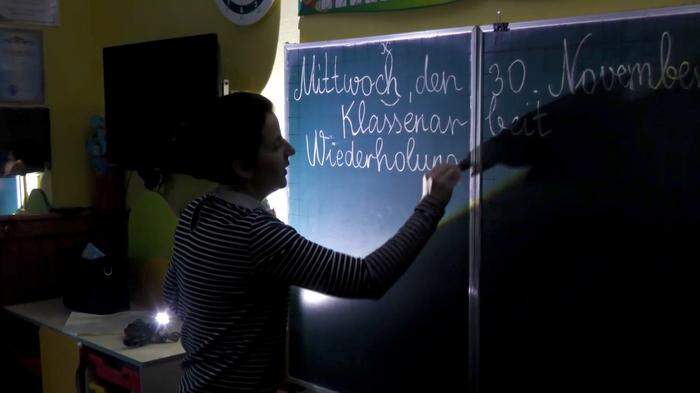

Am nächsten Tag fällt der Strom während des Unterrichts aus. Natalja hält gerade die erste Deutschstunde. Mit einer kleinen Taschenlampe beleuchtet sie die Tafel und schreibt hin und wieder deutsche Vokabel darauf. In der Klasse ist es kühl und dunkel. Doch der fehlende Strom wirkt sich nicht nur auf den Unterricht aus, erläutert Natalja: "Ich habe die Kinder gefragt, wie sie die Hausaufgabe gemacht haben. Eines hat gesagt, die Mutter habe mit der Kerze geleuchtet. Das andere nutze eine Taschenlampe oder das Handy. Man muss irgendetwas benutzen, um die Hausübung zu machen, und es gibt Kinder, die das einfach nicht schaffen."

Ust-Tschorna und weitere drei Orte des Gemeindebundes beherbergen 460 Flüchtlinge aus anderen Landesteilen der Ukraine. Sie erinnern die Bewohner daran, dass die Lage in den frontnahen Gebieten noch viel schlimmer ist als in ihrer Ortschaft, wo es nur an Strom fehlt, aber keine unmittelbare Lebensgefahr besteht.