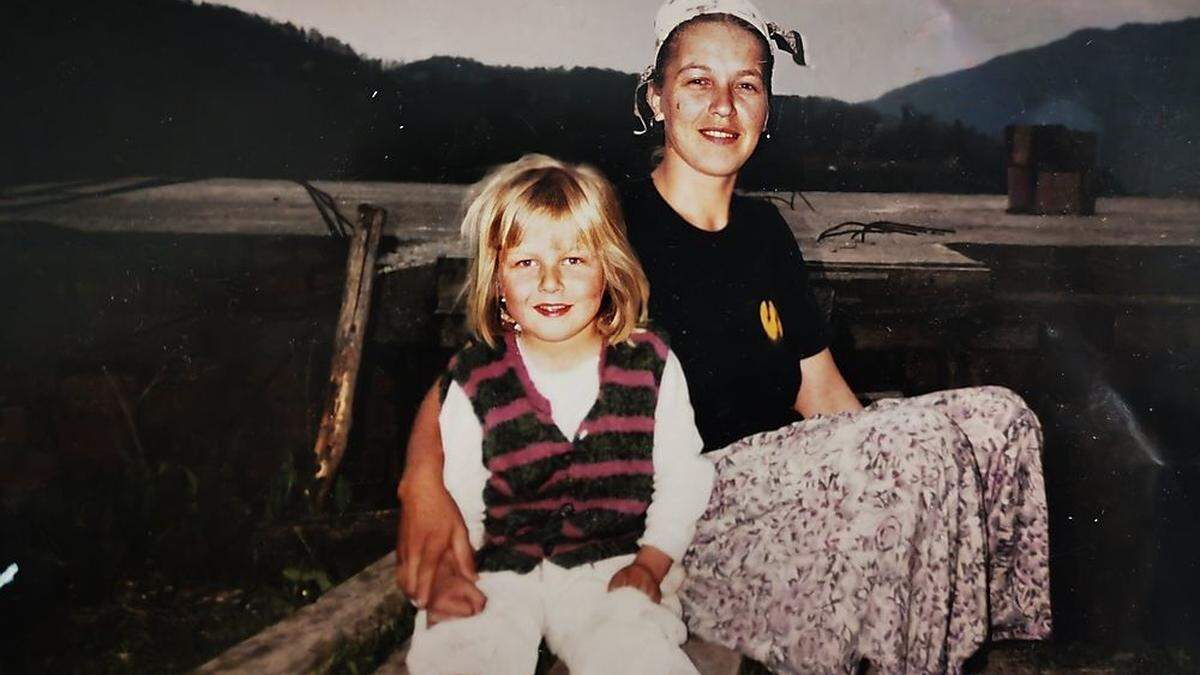

Frau Jahić auf dem Bild sind Sie mit Ihrer Mutter zu sehen. Aufgenommen in Srebrenica. Sie waren damals sechs, Ihre Mama 23 Jahre alt. Hinter Ihnen liegen Serbien und die „feindlichen Truppen“, schrieben Sie auf Twitter. Es herrschte Krieg. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie heute an diese Zeit zurückdenken?

SELMA JAHIĆ: Zwiegespalten. Einerseits ist es unglaublich, dass seitdem beinahe dreißig Jahre vergangen sind und andererseits, wenn ich mir Häuser oder gar ganze Dörfer um Srebrenica und Blječeva, wo ich herkomme, ansehe, merke ich: Es hat sich nichts verändert. Die tiefen Wunden sind zugewachsen, aber nie richtig ausgeheilt.

Sie waren noch ein Kind, als die ersten Bomben über Srebrenica abgeworfen wurden. Sie haben miterlebt, wie ihr Großvater von der Familie separiert und verschleppt wurde. War mit Kriegsbeginn das Ende Ihrer Kindheit festgeschrieben?

Als Kinder hatten wir nie wirkliche Grenzen erlebt. Wir haben in Wäldern gespielt, hielten uns tagsüber die meiste Zeit draußen auf. Als der Krieg anfing, war Schluss damit. Der Radius wurde immer kleiner und in den Wald durften wir schon gar nicht. Immer wieder kam es vor, dass Menschen, vor allem Männer, dorthin verschleppt und ermordet wurden. Wir Kinder haben verstanden, dass Krieg herrschte, aber nicht, was das tatsächlich bedeutete. Die Tschetniks waren in unserer Fantasie Monster mit großen Hörnern und nicht der Nachbar oder Schulfreund der Eltern.

Was bedeutete es, ein Kind im Krieg zu sein?

Man lebt plötzlich in einer neuen Realität. Spielzeug bastelten wir uns aus Müll, eigene Kleidung besaßen wir nicht. Mein jüngerer Bruder und ich trugen, wie alle Kinder damals, zusammengeflickte Stofffetzen der Erwachsenen. Die Schuhe wurden uns zu klein. Wir schnitten sie auf und machten aus Paketbändern der abgeworfenen Hilfspakete Riemen und befestigten diese an den Seiten. In dieser Realität war kein Platz für Märchen. Meine Mutter hat uns die Dinge nie schöngeredet. Es gab kein Tabuthema. Jedes Mal, wenn sie sich nachts rausschlich, um nach Essen zu suchen, verabschiedete sie sich so, als wäre es das letzte Mal, dass wir uns sehen.

Wie haben Sie ihre Mutter in dieser Zeit erlebt?

Sie hatte Angst. Ständig. Ich erinnere mich an diesen einen Gesichtsausdruck, der von Furcht gezeichnet war. Sogar dann noch, als wir schon in Wien lebten. Sah sie einen Polizisten oder Mann in Uniform auf uns zukommen, zuckte sie zusammen. Und als junge Frau in Srebrenica war das noch viel schlimmer. Wir haben mitbekommen, dass gezielt jüngere Frauen und Mädchen deportiert wurden und fanden heraus, dass serbische Soldaten sie in Konzentrationslager steckten und dort mehrfach vergewaltigten. Viele Frauen haben sich deshalb mit Dreck beschmiert und sich ein Kopftuch umgebunden, um ihr Gesicht zu verstecken. Auf diese Weise wollten sie unentdeckt bleiben, um bei den Soldaten nicht aufzufallen.

Ihr Vater lebte zu dieser Zeit bereits in Wien.

Mein Vater arbeitete in Belgrad. Als die Grenzen zu Bosnien dicht machten, floh er nach Österreich. Mehr als sechs Monate konnte er uns nicht erreichen, auch davor war es schwer Kontakt zu halten. Er wusste nicht, wo und ob wir noch am Leben waren.

Als Srebrenica fiel, schafften Sie es in die UN-Schutzzone. Was passierte dort?

Wir waren über mehrere Dörfer geflohen, bis wir beim Schutzlager der UNO ankamen. Dort sahen wir UN-Soldaten, die serbischen Truppen den Weg praktisch frei machten. Sie separierten die Menschen und steckten sie in Busse, die in verschiedene Richtungen fuhren. Mein Opa wurde aus den Armen meiner Oma gerissen und verschleppt. Jahre später, 2007, fanden wir seine Überreste in zwei Massengräbern in der Nähe des Lagers.

Wie war das für Sie?

Als die Nachricht kam, war es so, als verliere man diesen Menschen zum zweiten Mal. Es mag irrsinnig klingen, aber solange nichts gefunden wird, trägt man die Hoffnung in sich, er würde doch noch irgendwo weiterleben.

Heute jährt sich der Genozid von Srebrenica zum 26. Mal, vor einem Monat wurde Ex-General Ratko Mladić zu lebenslanger Haft verurteilt. Ist das die langersehnte Gerechtigkeit?

Keineswegs. Solange es kein Gesetz gegen die Leugnung des Genozids gibt und kein Umdenken in der Gesellschaft passiert, solange wird sich in Bosnien auch nichts ändern. Was bleibt, ist einzig und allein die Hoffnung.

Daniela Breščaković