Joe Biden konnte seine Freude kaum verbergen, als er in Los Angeles vor seinen Anhängern auf die Bühne trat. Frau und Schwester im Schlepptau stieg er die Stufen zum Podium hinauf, winkte immer wieder seinen jubelnden Fans zu. „Es ist eine gute Nacht – und sie wird nur noch besser“, rief der ehemalige Vize-Präsident in die Halle. „Sie nennen es nicht umsonst Super Tuesday!“ Dass der Abend so erfolgreich für Biden laufen würde, war noch vor wenigen Tagen schwer vorstellbar gewesen. Über Wochen hatte sich der Wahlkampf des ehemaligen Vize-Präsidenten kaum bewegt.

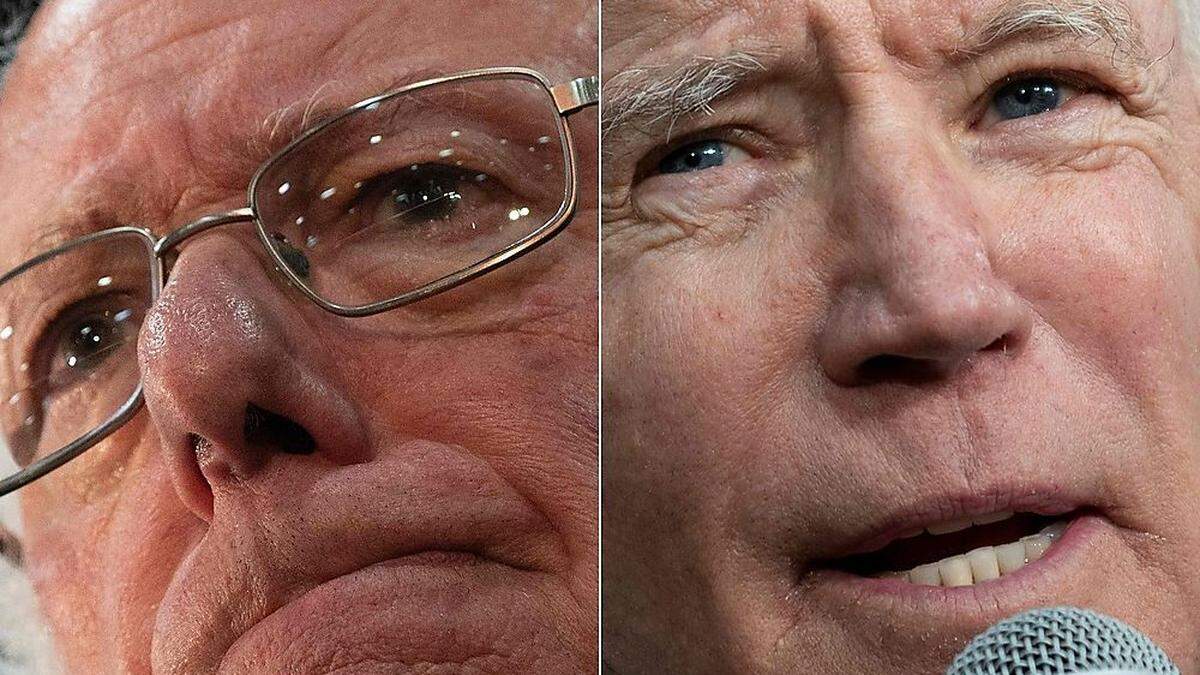

Erst seit Samstag, nachdem Biden in South Carolina die Konkurrenz geradezu deklassierte, befindet er sich im Aufwind. Der Schub kam genau zur richtigen Zeit. Schließlich hielten beim Super Tuesday insgesamt 14 Bundesstaaten und das Territorium American Samoa ihre Vorwahlen ab. Insgesamt wurde rund ein Drittel aller Delegierten vergeben, die auf dem Konvent der Demokraten im Juli den Präsidentschaftskandidaten der Partei küren. Angesichts von Siegen, vor allem im Süden des Landes, aber auch in Minnesota und Massachusetts, bleibt Biden im Rennen – er schob sich nah an den bisherigen Favoriten, den selbsterklärten demokratischen Sozialisten Bernie Sanders, heran.

Wichtige Siege

Geschlagen hat Biden den Senator aus Vermont gleichwohl noch nicht. Auch Sanders hat gute Gründe, mit dem Verlauf des Abends zufrieden zu sein. Schließlich konnte auch er wichtige Siege verzeichnen, in seinem Heimatstaat Vermont, aber auch im Westen der USA. Es ist jedoch vor allem der Erfolg in Kalifornien, der für Sanders spricht. In keinem anderen Bundesstaat waren mehr Delegierte zu vergeben. Durch seinen Sieg an der Westküste kann der Senator aus Vermont seine Position als führender Bewerber unten den demokratischen Bewerbern um die Präsidentschaftskandidatur wohl behaupten.

Entsprechend selbstbewusst gab er sich, als er in Essex Junction in seinem Heimatstaat Vermont vor seine Anhänger trat: „Ich sage euch mit absoluter Zuversicht: Wir werden die Nominierung der Demokraten gewinnen und wir werden den gefährlichsten Präsidenten in der Geschichte dieses Landes schlagen!“

Unsummen ausgegeben - und dann das aus

Dass es Biden nicht gelungen ist, Sanders zu schlagen, hängt auch mit dem dritten Mann im Wettbewerb zusammen: Milliardär Michael Bloomberg. Der ehemalige Bürgermeister von New York hat seine Kandidatur erst spät erklärt – vor genau 101 Tagen. Die ersten vier Wettbewerbe ließ er aus. Stattdessen pumpte er Unmengen an Geld in den Wahlkampf, baute in wenigen Wochen ein hervorragend organisiertes Wahlkampfteam auf und gab hunderte Millionen Dollar für Werbung aus. Allein in den Super-Tuesday-Staaten pumpte seine Kampagne mehr als 230 Millionen Dollar in Fernseh- und Radiospots, sowie Internetanzeigen. Zum Vergleich: Sanders gab rund 18 Millionen Dollar aus. Biden, dessen Kampagne finanziell bislang eher dürftig aufgestellt war, nur rund zwei Million Dollar.

Gemessen an diesem enormen Investment fällt Bloombergs Bilanz ernüchternd aus. In keinem Bundesstaat holte er die Mehrheit, gewann lediglich in American Samoa – mit insgesamt 175 Stimmen. Dafür jagte er vor allem Biden Stimmen ab, mit dem der ehemalige Republikaner um die Unterstützung der Moderaten in der Partei konkurrierte. Bloomberg gab schließlich bekannt, aus dem Präsidentschaftsrennen auszusteigen – und kündigte an, fortan Joe Biden zu unterstützen.

Keine schnelle Entscheidung

Eine schnelle Entscheidung im Wettkampf um die Nominierung könnte er dennoch bereits verhindert haben. Schließlich sammelte er trotz zahlreicher Niederlagen in einigen Staaten Delegierte ein. Das könnte den Zweikampf zwischen Biden und Sanders verlängern – oder eine eindeutige Entscheidung gar ganz verhindern. Beobachter halten es zunehmend für wahrscheinlich, dass der Vorwahlprozess diesmal keinen eindeutigen Sieger hervorbringt.

Sowohl Biden als auch Sanders könnte es schwerfallen, die notwendige Delegiertenzahl zu erreichen, um auf dem Parteitag im ersten Wahlgang nominiert zu werden. Dann kommt es dem Konvent zu, einen Kandidaten zu küren. Es wäre ein Vorgang, wie es ihn seit der Einführung des modernen Nominierungssystems 1972 nicht mehr gegeben hat. Welche Auswirkungen dies für den Kandidaten der Demokraten im Wettbewerb mit Präsident Donald Trump hätte, ist völlig offen.