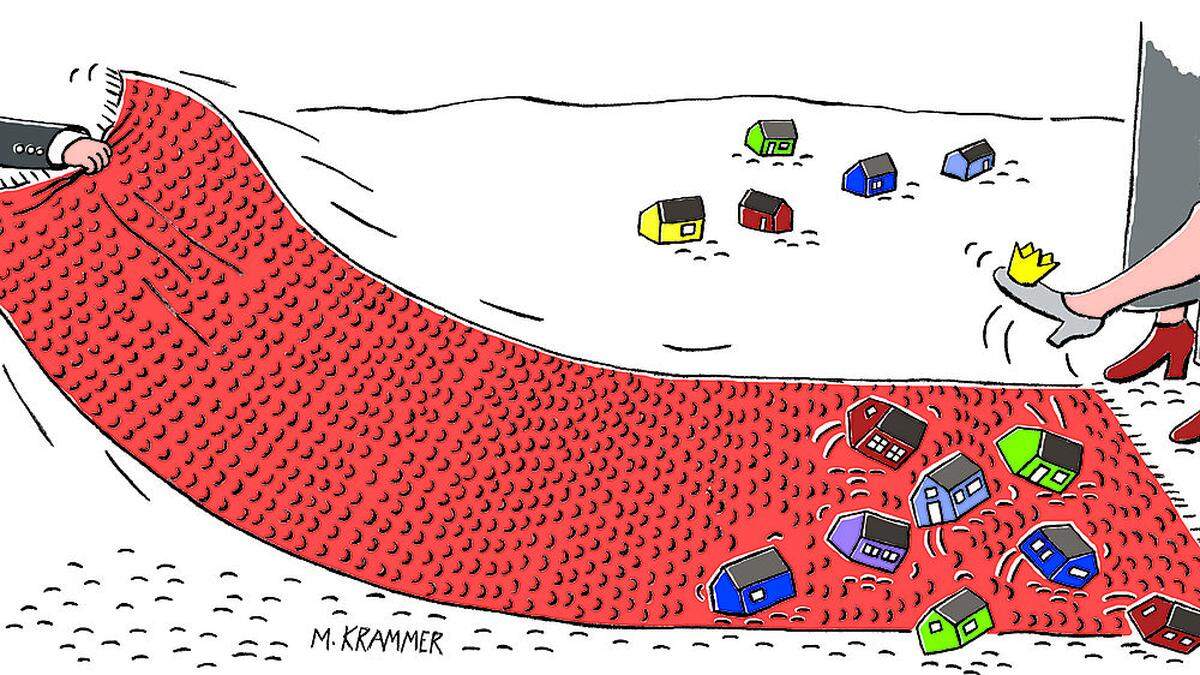

Donald Trumps Umgang mit Dänemark zeigt, wie sehr der US-Präsident Diplomatie verachtet. Trump betreibt Außenpolitik wie ein Geschäft, bei dem er die USA als Gewinner sehen will. Maximaler Druck statt schrittweise Annäherung. Es werden ultimative Drohungen ausgesprochen und Unfolgsame bepöbelt. Das Gegenteil von dem, was ein Leitsatz der Diplomatie besagt: Sie ist die Kunst, den Kuchen gleichmäßig aufzuteilen und allen das Gefühl zu geben, mit dem größten Stück heimzugehen. Kim Darroch, Londons Ex-US-Botschafter, nennt Trumps Verhalten „diplomatischen Vandalismus“. Russland und Nordkorea nutzen das für sich. Sie schmeicheln ihm und veranstalten Treffen, die nichts bringen, außer Bilder.

Dabei ist „Dealmaking“ nicht neu. China habe die „geschäftsmäßige Diplomatie“, bei der der Umgang mit anderen Ländern nur noch ein Geschäft ist statt einer dauerhaften Partnerschaft, schon vor Jahren erfunden, schreibt Ex-Diplomat Ronan Farrow im Buch „Das Ende der Diplomatie“. Dabei wären Diplomaten aus seiner Sicht ein Bollwerk gegen den geschäftsmäßigen und militärischen Umgang mit der Welt. Konsularbeamten seien die erste von vielen Verteidigungslinien gegen Menschen, die mit bösen Absichten in ein Land kämen, so Farrow. Dies sei aber nicht neu: Lange schon haben die USA Militärs und Militärberatern die Entscheidung überlassen, mit welchen Kräften vor Ort paktiert wird, schreibt der Pulitzerpreisträger. Schon unter vorhergehenden Präsidenten hätten Berufsdiplomaten ihren Einfluss und damit die Stellung der USA in internationalen Gremien verloren. Dies sei ein dauerhafter Schaden, weil zivile Kanäle zum Aufbau von Friedenspolitik versiegen. Farrow spricht vom „sanften Tod der Diplomatie“. Trump verspiele mit seiner „Außenpolitik via Twitter“ nur den letzten Kredit.

Die Diplomatie bezieht ihre Legitimation aus Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen, die als wichtigstes Dokument der Friedensordnung weltweit geachtet wird. Danach sollen Staaten untereinander freundschaftliche Beziehungen pflegen. Staaten haben aber in erster Linie Interessen und keine Freunde. Diplomaten sollen also einerseits die Interessen ihres Heimatlandes vertreten und freundschaftliche Gefühle für ihr Land erzeugen. Dabei gilt das Souveränitätsprinzip. Über dem Souverän eines Landes darf kein anderer Herrscher stehen, also darf kein Staat dem anderen vorschreiben, was zu tun ist. Gleichzeitig müssen Staaten miteinander auskommen. Es braucht also Regeln für den zwischenstaatlichen Austausch, wenn man dem anderen seinen Willen nicht aufzwingen darf. Für eine einvernehmliche Lösung muss geredet werden.

Dafür hat sich die Diplomatie entwickelt. Das Souveränitätsprinzip verlangt einen respektvollen Umgang. Deshalb ist Diplomatie das Gegenteil von Klartext. Der Schriftsteller Max Frisch beschrieb es so: „Man sollte die Wahrheit dem anderen wie einen Mantel hinhalten, dass er hineinschlüpfen kann – nicht wie ein nasses Handtuch um den Kopf schlagen.“

Doch was bedeutet das Ende klassischer Diplomatie? Stehen wir vor einer neuen Wirklichkeit in der Außenpolitik des 21. Jahrhunderts mit Herausforderungen wie digitaler und asymmetrischer Kriegsführung, nicht staatlichen Akteuren und transnationalen Organisationen, die in den interstaatlichen Austausch eingreifen?

Auch Harold Nicolson hat ein Buch über den Verfall der klassischen Diplomatie verfasst. Allerdings schon 1955. Damals brachten gerade Flugzeug, Telefon und ein neuer Multilateralismus die Diplomatie des alten Stils ins Wanken – was letztlich zu einem Wandel der Mittel führte. Eine „demokratische Diplomatie“, schreibt er, könne nie so wirksam funktionieren wie die in einer Autokratie. Der Hauptfehler sei „ihre Unzuverlässigkeit“. Weil die endgültige Entscheidung bei einer Versammlung liegt, „deren Mitglieder unwissend, wankelmütig, leicht erregbar waren und von Gefühlen der Furcht, der Eitelkeit und des Argwohns beherrscht wurden“. Das gelte auch für die Methode der Diplomatie von US-Präsident Woodrow Wilson, der 1919 den Völkerbund ersann und die seither an Fahrt gewannen. Nicolson findet, es sei ein Irrtum, wolle man die in UN-Gremien geführten Debatten als Beispiel für die moderne diplomatische Methode nehmen. Solche Konferenzen verführen Politiker dazu, „schnelle und oft nur eingebildete Erfolge zu erzielen, und sie führen dazu, Argwohn eher zu erregen, als zu beschwichtigen und gerade jenen Zustand der Ungewissheit zu schaffen, den zu verhindern das Ziel jeder guten diplomatischen Methode ist“. Nicolson zitiert Jules Cambon, der 1897 als französischer Botschafter in die USA ging: „Das beste Mittel, über das eine Regierung verfügt, die eine andere überzeugen will, sind die von einem achtbaren Manne gesprochenen Worte.“ Es ist das, was heute an Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, Trump und Briten-Premier Boris Johnson schmerzlich vermisst wird.

Bei diesen Politikern erkennen wir eine inszenierte Pseudowahrhaftigkeit, die alte Kräfte herabwürdigen soll. Sie speist sich aber nur aus der eigenen Eitelkeit und sie fußt auf einem Irrglauben. Denn die Partizipation breiter Bevölkerungsgruppen am Politikprozess mit einer direkten Ansprache unter Umgehung klassischer Medien wird nur glaubhaft, wenn die verbreiteten Informationen dem universell zugänglichen Wissen standhalten. Eine weltweite Netzgemeinschaft widerlegt aber ständig diese Pseudo- und Halbwahrheiten. Tatsächlich böte das Internet eine Diplomatie an, die vom Volk direkt an die Regierung gerichtet ist und soziale und politische Bewegungen einbindet – alles interkulturell ohne Übersetzungsprobleme, aber mit maximaler Öffentlichkeit. Noch sind wir vom Idealzustand weit entfernt, dennoch hat Trump die alte Diplomatie bereits aus den Hinterzimmern gezerrt. Jede Bemühung seiner Administration, informell einen Fortschritt zu erreichen, wird gnadenlos niedergetwittert.

Die „geschäftsmäßige Diplomatie“ passt in das sich wandelnde Bild der Außenpolitik. Wirtschaftssanktionen sind zum schärfsten Schwert gegen Staaten geworden und Märkte zum wichtigsten Schlachtfeld der Politik mutiert, schreibt Ulrich Stanzel von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Eine angedrohte Zerstörung der Wirtschaft habe sich als wirkungsvoller gezeigt als die Androhung von konventioneller Gewalt. Die USA seien bei der Staatsdoktrin Schrittmacher. In der Außen- und Sicherheitspolitik spiele das Finanzministerium die entscheidende Rolle. Während das Außenamt den Aufbau von Wirtschaftsbeziehungen forciere, manipuliere das Finanzministerium die Beziehungen, um auf Verbündete und Gegner Druck auszuüben.

Trump hat den Bedeutungsverlust des außenpolitischen Apparates für sich genutzt, das State Department als „Establishment“ stigmatisiert und als ergebnislose Bürokratie herabgewürdigt. Er traf den Nerv vieler Wähler, die den Wert von verschwiegener Diplomatie nicht mehr erkennen können. Die Asymmetrie dieser Politik wird sich verstärken, weil einem wachsenden Stab an Mitarbeitern im Europäischen Auswärtigen Dienst eine geringere Zahl an Mitarbeitern im US-Außenamt gegenübersteht. Zudem treffen Kaufleute auf Diplomaten, wenn die USA ihr Finanzministerium betrauen und die EU Entscheidungsträger aus dem EAD schickt. Eine Antwort auf die geschäftsmäßige Diplomatie wäre, das Feld Wirtschaftsdiplomatie (Wirtschaft als Mittel für Sicherheits- und Außenpolitik) schnellstmöglich folgewirksam auszubauen.

Ingo Hasewend