„Nur 16 Prozent glauben an Jesus“ schrieb der „Standard“ kürzlich als Titel über seine Umfrage zu den Glaubensüberzeugungen der Österreicherinnen und Österreicher. Ob die Befragten glaubten, „dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gibt“, wollten die Auftraggeber wissen. 21 Prozent der Männer und nur 12 Prozent der Frauen bejahten diese Frage, die den Kern des christlichen Glaubens knapp zusammenfasst.

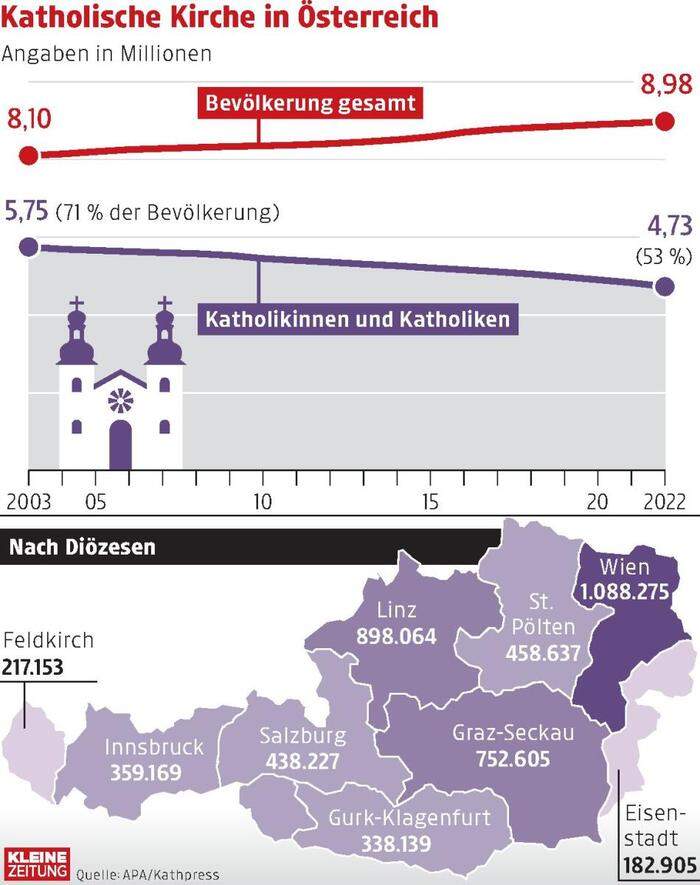

Die vor einigen Wochen publizierten Mitgliederzahlen bestätigen den Rückgang der kirchlich gebundenen Religiosität in Österreich. 90.975 Menschen haben 2022 die römisch-katholische Kirche verlassen, das bedeutet einen Rückgang um 1,96 Prozent und eine Beschleunigung des Abwärtstrends. Nur noch 53 Prozent der Bevölkerung Österreichs bekennt sich zur katholischen Kirche. Was sind die Ursachen für diesen Schwund und was lässt sich dagegen tun?

Individualisierung, Pluralisierung, Digitalisierung

Der Theologe Jan Heiner Tück, Professor für Dogmatik an der Universität Wien, führt zunächst eine Vielzahl von soziologischen Ursachen an, die auch andere Institutionen treffen: Individualisierung, Säkularisierung, Pluralisierung, Digitalisierung und Beschleunigung des Lebens. An selbstgemachten Problemen nennt Tück den „Skandal sexuellen und geistlichen Missbrauchs“ und den Umgang der Kirche damit, die interne Polarisierung sowie die Vernachlässigung des „Glutkerns“ des Christentums, der Liturgie.

„Vieles, was früher religiös aufgeladen war, ist heute durch Fortschritt, Wissenschaft und Technik gelöst“, umschreibt Tück den Verlust an Deutungshoheit der Religionen. „Wo man um Gottes Schutz und Hilfe angesucht hat, trifft man heute Sicherheitsvorkehrungen.“ Auch die langsame Auflösung des jahrhundertelangen engen Zusammenwirkens von Kirche und Staat mache sich bemerkbar, analysiert Tück: „Die konstantinische Epoche geht zu Ende. Das führt dazu, dass viele Privilegien auf den Prüfstand kommen und die Kirche wieder stärker eine Bekenntnisgemeinschaft wird.“ Damit biete sich die Chance, von einem Konventionschristentum zu einem überzeugter gelebten Glauben zu kommen.

Die These mancher Religionssoziologen, die Religiosität lebe nach dem Austritt vieler Menschen außerhalb der Kirche fort, brauche also eigentlich die Institution nicht, hält nach Tück nicht stand. „Wenn man die Entwicklung über zwei, drei Generationen betrachtet, erweist sich diese Annahme als soziologische Fiktion, Glaube ohne Gemeinschaft und rituelle Praktiken verdunstet“, sagt er. „Die Kinder und vor allem die Enkel sind dann völlig säkularisiert.“ Diesen Trend sehe er auch am Religionsunterricht seiner vier Kinder, erzählt Tück. Der sei „kammermusikalisch besetzt“, die meisten Kinder meldeten sich ab. Sein Fazit: „Ein Glaube ohne Kirche ist langfristig nur schwer lebensfähig.“

Die Konsequenzen, die der Theologe aus seiner Feststellung zieht, betreffen seinen eigenen Wirkungsbereich. „Wir sollten nicht nur nach Spuren des Religiösen außerhalb der Kirche suchen, sondern die Gehalte des Glaubens zeitgemäß verdeutlichen“, sagt er. Ohne einen Ghetto-Katholizismus zu pflegen, sollte seine Zunft die Kirche als „Erinnerungs- Erzählgemeinschaft wieder stärker in den Fokus rücken und das Gottesthema als Menschheitsthema einbringen“.

Tück beobachtet, dass die Inskriptionszahlen für theologische Studien an den staatlichen Universitäten eher rückläufig sind, anders als etwa in der päpstlichen Hochschule in Heiligenkreuz oder auch in Köln. „Theologie, die sich vor allem als Papst- und Lehramtskritik versteht, blendet aus, dass junge Leute, die heute unter diesen erschwerten Bedingungen ein Studium der Theologie beginnen, ein Orientierungsbedürfnis haben.“ Daraus schließt er: „Wenn wir auf die großen Fragen - woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? - keine tragfähigen Antworten mehr anbieten, dann fehlt etwas.“

Die „fast pathologische Fixierung auf Fragen der Sexualmoral“ und eine dazugehörige „inquisitorische Verhörpraxis“ in der Beichte glaubt Tück inzwischen überwunden. Schon Papst Benedikt habe registriert, „dass man hier andere Tonlagen anstimmen muss“. Seine erste Enzyklika Deus caritas est habe Freundschaft, Liebe und Eros aus christlicher Sicht ansprechend zum Thema gemacht. Mit seinem Nachfolger sei die „indoktrinierende Sexualmoral“ an ein Ende gekommen. „Die Kirche kann in einer Kultur des Provisorischen für verbindliche Beziehungen werben“, glaubt er. „Studien sagen, es gibt eine Sehnsucht nach gelingenden, auf Dauer angelegten Beziehungen.“

In den Mittelpunkt seines Nachdenkens über die Krise und mögliche Auswege daraus stellt Tück aber etwas anderes: „Der Glutkern des Christentums kommt aus dem Wort Gottes, der Liturgie und dem Gebet“, formuliert er. Die Kirche müsse nicht nur für die bedrohte Humanität eintreten, sie sei auch „Anwältin der verborgenen Gegenwart Gottes in der Welt“, sagt Tück. Auch eine qualifizierte Minderheit könne stellvertretend diese liturgische Dimension wachhalten. „Wir haben keine Erfolgsgarantie, dass wir Mehrheiten erreichen, aber wir haben die Aufgabe, das Evangelium präsent zu halten und die Sakramente zu feiern.“

„Ich glaube, dass es zur Grundausstattung der Menschen gehört, die großen Fragen zu stellen“, hält Tück dem soziologischen Befund des Verschwindens der Frage nach Gott entgegen. Sie wieder zu wecken und wach zu halten, sei Aufgabe der Kirche. Sie müsse sich mit Mut theologisch exponieren und nicht vor lauter Ringen um Modernitätsverträglichkeit das Eigene einklammern, weil es gerade nicht passt. Wenn Kirche zur Doublette der Gegenwartsgesellschaft werde, habe sie ihren Auftrag verfehlt und ihre prophetische Kraft verloren. „Es könnte ja gerade passend sein, das nicht Passende einzubringen und damit die Leute erst auf eine Fragepiste zu bringen, die sie schon länger verlassen haben.“

Thomas Götz