Zur Erinnerung an die Oberwarter Opfer des Nationalsozialismus“. Was hier auf dem Hauptplatz seit kurzem in Stein gemeißelt ist, hat Adi Gusak im Geschichtsunterricht nur teilweise gehört. Dass Millionen von Juden ermordet wurden, hat der Lehrer erwähnt; dass aber auch tausende Romnija und Roma in sogenannte „Zigeuner-Anhaltelager“ und von dort in Konzentrationslager deportiert und ermordet wurden, hat er zu erzählen vergessen. Als Adi Gusak ihn auf das Schicksal seiner Volksgruppe ansprach, hat der Lehrer nur lapidar gemeint: „Ja, die auch.“ Diese Ignoranz – oder wie auch immer man diese selektive Opferwahrnehmung nennen mag – ist noch gar nicht so lange her. Adi ist heute 17 Jahre alt, kommt aus dem steirischen Neudau, und vor allem an seine Volksschulzeit denkt er ungern zurück., weil er gleichsam doppelt „belastet“ ist: „Mein Vater ist ein Rom, meine Mutter kommt aus Moldawien. Ich war für die anderen also Zigeuner- und Ausländerkind, was bedeutete, dass ich keine Freunde hatte damals. Mitschüler sind zwar zu mir nach Hause gekommen, aber öffentlich haben sie sich nicht gezeigt mit mir.“

Doch für Adi Gusak war die frühe Stigmatisierung Antrieb und Motivation, erst recht zu seiner Herkunft zu stehen. „Ich bin stolz darauf, ein Rom zu sein“, sagt er. „Stolz auf meine Sprache, stolz auf meine Herkunft, stolz auf meine Geschichte.“ Und das klingt bei diesem selbstbewussten Jugendlichen überhaupt nicht nach aufgesetztem Identitätstrotz, sondern nach tiefster Überzeugung. Adi arbeitet in Oberwart beim mehrsprachigen „Radio Mora“, wo er zweimal wöchentlich eine Jugendsendung gestaltet und moderiert. Eine Reihe heißt „Meine Geschichte“, und dort geht es vor allem um Information und Aufklärung. „Darum, den Menschen zu sagen, wer wir Roma sind, dass wir zu diesem Land gehören und kein Fremdkörper sind. Ich bemerke immer wieder, wie viel Unwissenheit es gibt, was unsere Volksgruppe betrifft.“

Das „Gebetshaus Österreichischer Muslime“, schräg gegenüber das Schönheitssalon „Ewige Jugend“, ein Stück weit die Straße hinauf, in einem Hinterhof, der Verein Roma-Service. „Roma-Feindlichkeit? Nein Danke!“ steht auf einem Plakat im Stiegenhaus. „Wenn die Zeiten schwieriger werden, beginnt wieder die Suche nach Schuldigen, nach Sündenböcken. Dafür müssen dann sogenannte Randgruppen herhalten. Deshalb ist der Antiziganismus in letzter Zeit wieder verstärkt spürbar.“ Susanne Horvath weiß ganz genau, wovon sie spricht, denn die 56-Jährige zeugt mit ihrem eigenen Leben, mit ihren Erfahrungen für die Entwicklungen und Probleme der letzten Jahrzehnte. Am 14. Dezember 1993 wurde im Hauptausschuss des Nationalrates einstimmig beschlossen, österreichische Roma- und Sintigruppen als „Volksgruppe der Roma“ anzuerkennen.

Doch diese späte politische Entscheidung hatte ein Vorgeschichte. Im Jahr 1987 schrieb eine Gruppe von jungen Roma aus Oberwart einen Brief an den damaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim. Susanne Horvath verfasste das Schreiben. „Es ging in dem Brief damals darum, dass wir jungen Romnija und Roma in einem Lokal in Oberwart wieder einmal nichts zum Trinken bekamen, weil wir ,Scheißzigeuner‘ waren. Und diese Diskriminierung, die damals Alltag war, wollten wir uns einfach nicht mehr gefallen lassen. So kam der Stein, der dann schließlich einige Jahre später zur Anerkennung unserer Volksgruppe führte, ins Rollen.“

Hier, im Roma-Service, wird für Kinder am Nachmittag Lernbetreung angeboten. „Und im Bereich Bildung hat sich in den letzten Jahren auch vieles zum Positiven verändert“, sagt Susanne Horvath, die auch für Radio Burgenland arbeitet und Beiträge über ihre eigene Community, aber auch über das Zusammenleben zwischen Roma und Gadje, also Nicht-Roma, gestaltet. Aber die Kluft, auch wenn sie teilweise schmäler geworden ist, ist noch immer vorhanden. „Meine Kinder zum Beispiel wurden von ihren Schulkollegen zu keiner Geburtstagsfeier eingeladen. Dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, tut weh.“

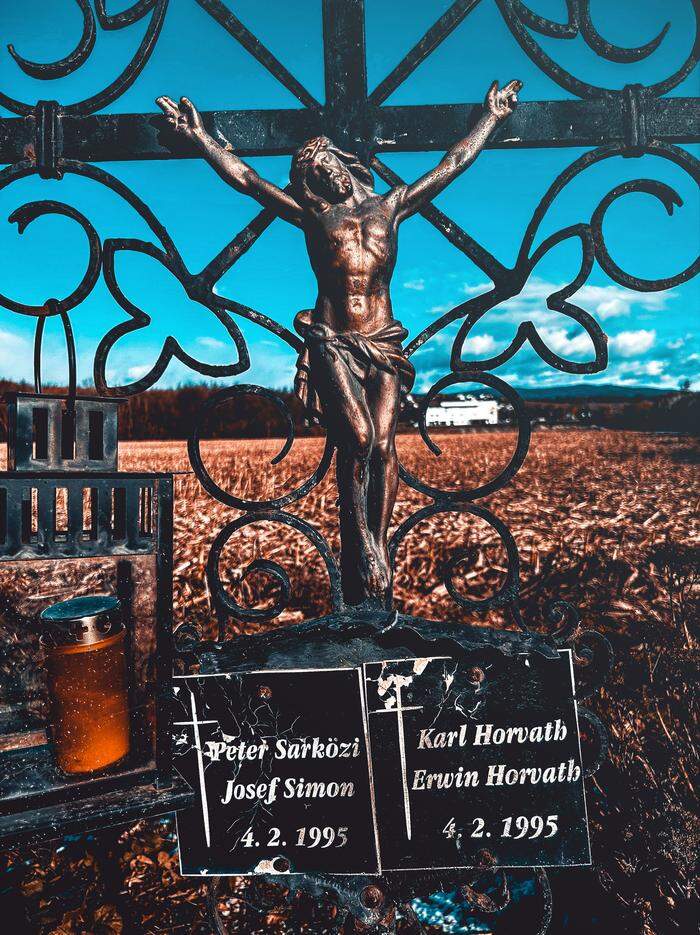

Es ist beißend kalt, eine dünne Schneeschicht liegt auf den speckigbraunen Äckern. Genau vor 30 Jahren, am 3. Dezember 1993, hat jene Bombenserie begonnen, die Österreich in den nächsten vier Jahren erschüttern sollte. Und am 4. Februar 1995 ereignete sich genau an dieser Stelle der mörderischste Anschlag von Franz Fuchs. Susanne Horvath wohnte damals hier: „Am Anger“, in der Roma-Siedlung am Rande der Stadt, wo sonst? Später sind sie und ihre Familie weggezogen. „Auch deshalb, weil ich panische Angst hatte. Wir wussten ja nicht, wer hinter den Anschlägen steckt und ob nicht noch einmal etwas passiert.“ In den Gasthäusern hörte Susanne Horvath damals übrigens öfter diesen Satz von Einheimischen: „Schade, dass es nicht mehr von euch erwischt hat.“