Klar. Ein Witz ist am lustigsten, wenn er uns nicht selbst betrifft. Bei Satire ist das nicht anders. Karikaturen über Mohammed? Ist für strenggläubige Menschen nicht witzig. In Dänemark führten solche Karikaturen 2006 zu Todesdrohungen an die Redaktion von „Jyllands-Posten“, bei der französischen Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ im Jahr 2015 gar zu einem terroristischen Anschlag mit Toten. Nur ein Thema des humorlosen Islam? Nicht wirklich. Auch die katholische Kirche hatte kein Verständnis für die Karikaturen, die Gerhard Haderer in seinem Buch „Das Lebens des Jesus“ (2002) zeichnete. In Österreich und Tschechien wurde er angezeigt, in Griechenland sogar zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, die aber im Zuge eines Berufungsverfahrens wieder aufgehoben wurde. Die englische Comedy-Truppe Monty Python produzierte mit „Das Leben des Brian“ nicht nur einen Kultfilm, sondern bei der Veröffentlichung vor allem Aufführungsverbote in England, den USA und einen empörten Aufschrei der Kirche. Vorwurf: Blasphemie. Was wollten die Macher? Die Satire sollte den Dogmatismus von politischen und religiösen Gruppen zeigen.

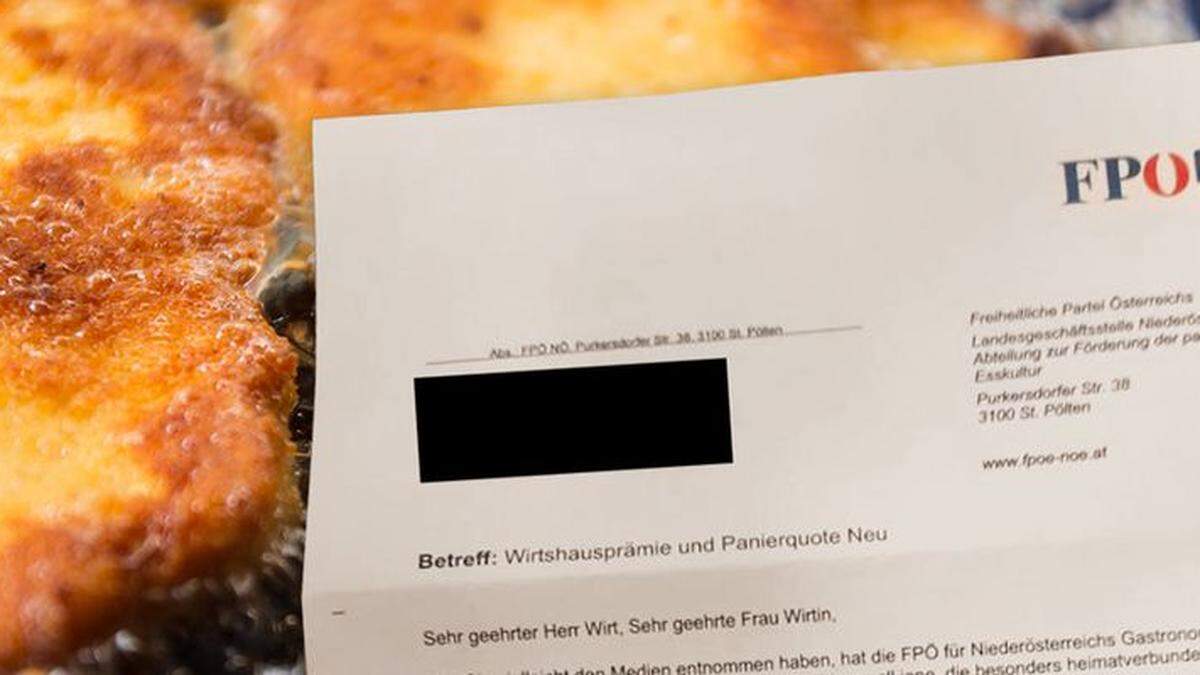

Man stritt also auch schon vor 2023 um die Frage, was Satire darf. Dann sehen wir uns doch den aktuellen Fall an, der dem Satireportal „Die Tagespresse“ eine Klage von 47.500 Euro einbrachte. Absender: die FPÖ Niederösterreich. Es geht um einen Brief mit FPÖ-Logo, den die „Tagespresse“ an niederösterreichische Gastronomiebetriebe schickte. Der Inhalt? Wer in den Genuss der neu installierten Wirtshausprämie kommen wolle, möge bitte Bezeichnungen wie Cordon Bleu oder Palatschinken aus der Speisekarte streichen, weil sie nicht der deutschen Sprache entstammen würden. Besser wäre so etwas wie Gabalier-Fleischlaberl oder Andreas Hofer Schnitzel.

Man muss nicht hochsensibel sein, um den Unterschied zu erkennen. Die Klage der FPÖ gegen diesen harmlosen satirischen Scherz ist eine Machtdemonstration. Man spricht dabei auch von SLAPP- oder Einschüchterungsklagen, die heute vor allem von großen Konzernen gegen kritische Berichterstattung verwendet werden, weil viel Geld auch vor Gericht bedeutet: langer Atem.

Dass sich nun 180 Künstlerinnen und Künstler (von Josef Hader bis Ursula Strauß) mit der „Tagespresse“ solidarisch zeigen und gegen diese Klage Stellung beziehen, ist für die FPÖ eine „scheinheilige Aktion der linken Empörungsfanatiker“, denn das was hier passiert, sei „weit weg von Satire“. Ist es nicht. Satire tritt nach oben, sie stellt das politische System infrage. Satire provoziert und dort, wo sie bekämpft wird, verliert Demokratie. Autokraten hassen Satire. Daher sollten wir sie feiern.

Satire ist ein besonders exquisites Elixier der Freiheit, sie hat ihren unverzichtbaren Platz im Kanon des abendländisch-freiheitlichen Lebensmodells. Als „Freiheit der Kunst“ ist sie sogar grundrechtlich geschützt. Die Gesellschaft stellt damit einen besonders gesicherten Aktionsraum für Interpreten zur Verfügung. Und das ist gut so. Denn Angst und Kunst vertragen sich nicht.

Trotzdem – oder gerade deshalb – darf Satire nicht alles. Freiheit bedeutet immer Verantwortung, weil jedes schranken- oder rücksichtslos ausgeübte Vorrecht seine eigene Legitimation untergräbt. Das kann man zunächst rein formalgesetzlich herleiten: Die vielfältig gewährten Grundrechte sind so angelegt, dass sie nahezu zwangsläufig zueinander in Widerspruch geraten können. Was für den einen Kunstfreiheit ist, kann den anderen in seiner Ehre oder seinem Kredit schädigen, kann ihn beleidigen oder sein Recht auf Achtung des Privatlebens verletzen. In solchen Fällen müssen die kollidierenden Rechte zueinander in Bezug gesetzt und gegeneinander abgewogen werden.

Es gibt also, erstens, im Rechtssystem prinzipiell keine „unbegrenzten“, absolut gesetzten Rechte. Zweitens kämen wir sowieso in die Sackgasse, wenn wir unser Tun ständig bis an jenen äußersten Rahmen heranführen, den das verschriftlichte Recht zieht. Von Politikern verlangen wir, dass sie nicht nur Gesetze beachten, sondern auch ein politisch verträgliches und sozial akzeptiertes Verhalten an den Tag legen. In ähnlicher Weise gibt es in der Gesellschaft viele „ungeschriebene“ Normen, zum Beispiel gutes Benehmen, Rücksichtnahme, Solidarität, Empathie.

Nun muss natürlich Satire keineswegs „höflich“ sein – im Gegenteil. Sie darf und soll überzeichnen, über gewohnte Limits und Standards hinausschießen, die Menschen vor den Kopf stoßen. Sie darf und soll Zumutung sein. Zugleich wäre uns zu wünschen, dass Satire sich selbst einen Kodex der Verantwortung auferlegt. Und zum Beispiel auf rassistische, sexistische, homophobe, menschenverachtende „Gags“ verzichtet. Gute Satire hat es nicht notwendig, auf jene, die am Boden liegen, auch noch draufzusteigen. Sie soll sich nicht gegen die Schwachen und Wehrlosen wenden. Sie soll uns nicht aufeinanderhetzen, denn eine „Hetz'" ist nicht immer lustig.

Das alles sind Beispiele für Grenzen der Satire. Sie sind freilich kein Aufruf zur Empfindlichkeit und schon gar kein Wegweiser in den Irrweg der „Cancel Culture“. Es geht hier nicht um Denkverbote und verbriefte Schonung, sondern schlicht um Lebenskultur: dass wir einander auch dann im Kern mit Achtung gegenübertreten, wenn wir uns übereinander lustig machen. Der beste Humor zeigt sich sowieso dann, wenn man über sich selbst lachen kann.