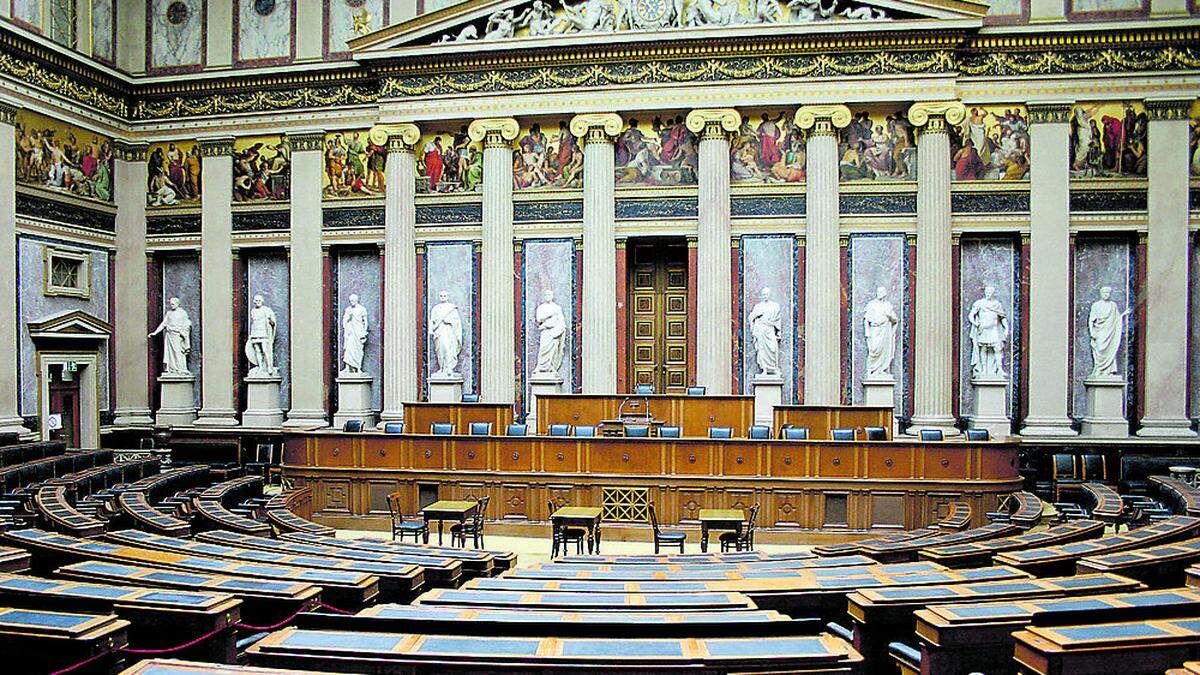

Als Mark Twain, der bis heute immer noch gern gelesene Autor der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, im Auftrag von „Harper’s New Monthly Magazine“ 1897 nach Wien reiste, konnte er am 28. Oktober einer denkwürdigen, tumultartigen Sitzung im Reichsrat beiwohnen, bei der zwischen den Abgeordneten die Fäuste flogen, weil der deutschnationale Abgeordnete Otto Lechner aus Brünn mit einer zwölfstündigen Dauerrede die Rücknahme der Badenischen Sprachenverordnung erzwingen wollte. Twain staunte: Eine parlamentarische Versammlung, in der sich gebildete (Twain machte sich über die akademische Titelsucht in der Habsburgermonarchie lustig) Herren trafen, benahm sich so außerordentlich rüpelhaft und erzwang letztlich das Eingreifen der Ordnungshüter, um ärgeres Blutvergießen zu verhindern. Und er versuchte eine Erklärung: „Das Abgeordnetenhaus hat 425 Mitglieder, die aus 19 oder 20 bereits erwähnten Kronländern stammen. Diese Männer repräsentieren Völker, die elf verschiedene Sprachen sprechen. Das bedeutet elf unterschiedliche Spielarten von Eifersüchteleien, Feindseligkeiten und widerstreitenden Interessen … Die Volksvertretung ist in viele verschiedene Parteien zersplittert: die Klerikalen, die Fortschrittlichen, die Deutsch-Nationalen, die Sozialdemokraten, die Christlichsozialen und noch einige mehr.“

Mark Twain hielt das in der damals modernen Welt für einen Anachronismus. Er war damit nicht allein. Schon im Revolutionsjahr 1848 hatte Friedrich Engels voller Hohn zur Donaumonarchie folgende Beschreibung gefunden: „Die buntscheckige zusammengeerbte und zusammengestohlene österreichische Monarchie, dieser organisierte Wirrwarr von zehn Sprachen und Nationen, dieses planlose Kompositum der widersprechendsten Sitten und Gesetze, fängt endlich an, auseinanderzufallen.“ Das hatte Engels ein halbes Jahrhundert vor den Reportagen von Mark Twain geschrieben. Die Monarchie hatte standgehalten, aber die Problematik der inneren Widersprüche war nicht gelöst. Diese lagen in der Sicht der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts darin, dass „nationale Flächenstaaten“, in der Bedeutung von größtmöglicher territorialer Ausdehnung bei optimierter Einheitlichkeit der Sprache als Voraussetzung für Modernisierung galten. Also: möglichst keine Binnengrenzen und keine Verständigungsprobleme in einem möglichst großen Territorium. Nationalismus als jene Ideologie, die den jeweils eigenen (territorialen) Anspruch gegenüber möglichen Konkurrenten zu begründen versuchte, war daher die Ideologie der Stunde.

Der Nationalismus, historisch für den Großteil der österreichischen Bevölkerung gleichbedeutend mit dem Deutschnationalismus, gehört zu jenen Ideologien, die in der Geschichte einen ambivalenten Charakter aufwiesen, das heißt, dass der Nationalismus einerseits sowohl als emanzipatorische Bewegung begriffen werden konnte – als er anderseits auch totalitäre Herrschaftsformen nicht nur begünstigte, sondern sogar deren Anspruch auf Herrschaft begründete. Bis hin zur großen Depression in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überwog die emanzipatorische Komponente des Nationalismus.

„Nation“ war bis dahin ein vielschichtiger Begriff. Er bezeichnete in erster Linie die Herkunft. Er umfasste gemeinsam erlebte oder erlittene Geschichte, wie etwa in der Schweiz, ohne sprachliche oder religiöse Festlegung, er erklärte also Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen. Erst die Nationalisten, speziell in der Situation, wie sie im Habsburgerreich herrschte, engten „Nation“ auf „Sprachnation“ ein und entwickelten das Wort zum Kampfbegriff.

Große Staaten, wie Frankreich, die „große Nation“, aber auch England, konnten eine dominante Sprache über die vielen minoritären Sprachen legen und so Staatsgrenze und Sprachgrenze praktisch deckungsgleich verstehen, was allerdings bis zur Gegenwart nicht ohne Konflikte und Widerstände blieb. Die Habsburgermonarchie hatte aber keine wirklich dominante Sprache. Weniger als 25 Prozent der Bevölkerung nannten um 1900 Deutsch als die von ihnen gebrauchte Umgangssprache. Dass Sprache ein zentraler Faktor bei der Festlegung einer Nationszugehörigkeit ist, das ist unbestritten.

Aber Sprache ist voluntaristisch, man ändert seine Umgangssprache manchmal und passt sich, wegen leichterer Kommunikation oder aber wegen ökonomischer Erwartungen einer dominanten Sprache an. Diese Veränderbarkeit machte Sprache vor gut 130 Jahren zum Kampffeld. Dies besonders deshalb, weil Sprachen (und damit Nationalitäten) in der Habsburgermonarchie stark hierarchisiert waren. Der unglückselige Begriff der „geschichtslosen Nationen“, den Friedrich Engels geprägt hatte, machte manche Sprache und deren Sprecher nur zu leicht zur inferioren Minorität.

Ausgrenzung und soziale Deklassierung waren die Bedrohungen, die die Minoritäten zur Übernahme der dominanten Sprache bewegen sollten. Nur kannte die Habsburgermonarchie eine solche dominante Sprache nicht. Es waren die Bildungsbürger, die in diesem Sprachenstreit das große Wort führten. Daher war es wichtig, welche Sprache an den Universitäten des Landes gesprochen wurde, was also die jeweilige Unterrichtssprache war. Die Monarchie kannte nur drei Universitäten mit ausschließlich deutscher Unterrichtssprache, nämlich Prag, Wien und Graz.

In Innsbruck gab es auch italienische Vorlesungen, in Czernowitz wurde neben Deutsch auch in Rumänisch und Ruthenisch unterrichtet. Ungarisch war die Unterrichtssprache in Budapest und in Klausenburg, Polnisch in Krakau und Lemberg. Kroatisch war die Sprache an der Universität in Agram. Die Herausbildung einer eigenen bildungsbürgerlichen Schicht war also nur in den genannten Sprachen möglich, und in ihnen wurde auch der Sprachnationalismus in einer Form entwickelt, dass er die kleinen Minoritäten schlucken und untereinander einen erbitterten Kampf um Einfluss und Anerkennung führen lassen konnte.

Die nationale Gemengelage in der Habsburgermonarchie war aber Schwäche und Stärke zugleich. Schwäche, weil sich die jeweiligen nationalen Eliten politisch wechselseitig blockierten; Stärke, weil gerade aus dieser Vielfalt die kulturellen und wissenschaftlichen Höchstleistungen entstanden, die zu den Nobelpreisen, zu „Wien um 1900“, und zum Entstehen der bahnbrechenden Analysen zur nationalen Frage, die das ganze 20. Jahrhundert die Fachdiskussion dominierten, führten. Eine dramatische Verschärfung hatte die nationale Frage aber vor allem durch die Übernahme biologistischer und sozialdarwinistischer pseudowissenschaftlicher Argumente erfahren. Dadurch rückte der Antisemitismus in die nationale Diskussion ein.

Das Toleranzpatent von Joseph II. ermöglichte die Zuwanderung von Juden aus Böhmen, Mähren, Galizien oder der Bukowina nach Wien. Und nach dem Staatsgrundgesetz konnten sie als Ärzte, Anwälte oder im Bankwesen arbeiten und sich im Pressewesen, den Künsten und der Literatur entfalten. Auf deren Leistungen baute der Ruf Wiens als kultureller Metropole ganz wesentlich auf. Als Reaktion, von Neid gesteuert, entwickelte sich ein ökonomischer Antisemitismus, der auf alten religiösen Vorurteilen aufsetzte. Die Verbindung mit der rassischen Argumentation schuf schließlich den Nährboden, der den Antisemitismus „völkisch“ werden ließ.

Helmut Konrad