Es ist Sonntagmorgen, 5.34 Uhr, als wir kapitulieren. Im ersten Moment ist es nur ein kleines Blubbern an einer Türschwelle zwischen zwei Kellerräumen, dort, wo unter dem Boden die Hauptstromleitung in unser Haus führt. Klar wie aus einer Gebirgsquelle hat das Grundwasser nach drei Tagen Dauerregen doch einen Weg hereingefunden. Und in dem Moment wissen wir: Entgegen allen Optimismus‘ ist es jetzt vorbei mit unserem Keller.

Was Menschen am schwierigsten zu vermitteln ist, die noch nie ein Hochwasser am eigenen Leib, Hab und Gut miterlebt haben, ist wie langsam und wie schnell im Verlauf so einer Katastrophe alles gehen kann. Da sind auf der einen Seite die langen, nicht enden wollenden Tage, an denen man den Regen unentwegt gegen die Dachfenster prasseln hört; an denen man wie besessen auf der Wasserstands-Webseite der Landesregierung die F5-Taste hämmert, um die neueste stündliche Prognose zu bekommen; an denen man wie hypnotisiert in die Nachbarschafts-Whatsappgruppe starrt, ob rundherum das Wasser schon da ist.

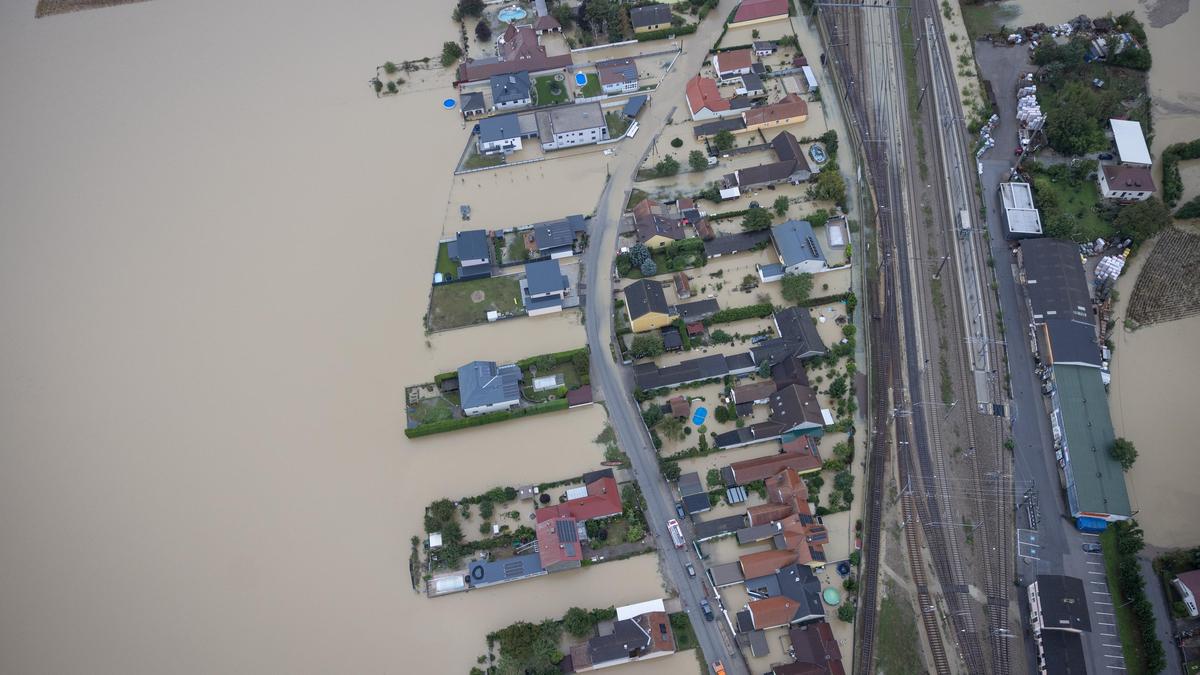

Wilhelmsburg, die 6.500-Einwohner-Gemeinde im Herzen Niederösterreichs, in der ich lebe, trägt das „an der Traisen“ durchaus stolz im Namen - normalerweise. Schon mehrmals – am schlimmsten im Jahr 1997 - hat der Fluss, der im niederösterreichisch-steirischen Grenzland entspringt, gezeigt, was er von der überbordenden Regulierung im vorigen Jahrhundert und der darauffolgenden Bautätigkeit an beiden Ufern hält und weite Teile des Orts verwüstet – die Siedlung, in der ich lebe, ebenfalls.

Ein Restrisiko für Hochwasser bleibt

Aber das hier ist keine Geschichte von menschlicher Hybris, von der Aussichtslosigkeit im Kampf gegen die Naturgewalten, den man nur verlieren kann. Denn seit 1997 ist hier viel geschehen. Der Traisen-Wasserverband hat den Fluss hier in der Gegend großflächig zurückgebaut, zum Beispiel – heute würde man wahrscheinlich „renaturiert“ sagen. Man hat dem Wasser mehr Raum gegeben, mit naturnahen Wasserläufen. Man hat die Dämme vor den Siedlungen erhöht und vor Auen niedriger gebaut, sodass die Fluten dort über die Ufer treten, wo es keine Häuser erwischen sollte.

Das Problem mit solchen Maßnahmen: Bei allen Simulationen bleibt eine Ungewissheit. „Restrisiko“ heißt das im HORA-System der Bundesregierung, das für jedes Gebäude in Österreich simulieren kann, wie gefährdet es bei 30-, 100- und 300-jährlichen Hochwassern ist: Man kann dort auch die Annahme einstellen, was ohne Damm- und andere Schutzbauten wäre. Denn es gibt nur eine Art, herauszufinden, ob ein Damm auch nach einer Woche massiver Regenfälle stabil genug ist, hundertjährliche Wassermassen aufzuhalten – oder ob er zerbröselt, wie das in diesen Tagen an mehreren Orten Niederösterreichs geschehen ist. „Mein“ Damm hält, aber etliche meiner Mitbürger haben Pech – und verlieren trotz aller Bauten wieder den Kampf gegen das Wasser.

Zum Problem wurden die kleinen Bäche

In Wilhelmsburg ist es in dieser Horrorwoche aber wie an vielen Orten in Niederösterreich nicht der Fluss, der die meisten Probleme macht – es sind vor allem die kleinen Bäche, in normalen Zeiten nicht viel mehr als Gräben entlang der Straßen, die Probleme machen. Selbst großzügige Retentionsbecken können die Massen nicht halten, Sturzbäche fluten Straßen, überschwemmen und verschlammen Keller. Und dann ist da noch das Grundwasser, das nach den stärksten Regenfällen, die je ein September hier gesehen hat, höher steigt als viele Kellerböden.

Was unsere Gemeinde allerdings auch gelernt hat – und wovon sich viele andere etwas abschauen können, von denen viele ähnliche Katastrophen erleben – ist die Kommunikation in dieser Situation. Schon am Dienstag vergangener Woche bereitet das Rathaus die Bevölkerung per Facebook, Whatsapp und Aushang auf Schwarzen Brettern im Ort auf eine dramatische Situation vor – ironischerweise, indem es den „Hundebadetag“ zum Saisonschluss im Freibad absagt: „Wir erwarten starke Regenfälle, und sogar unsere Mannschaft am Bauhof ist am Wochenende in Bereitschaft“, heißt es da.

Über Whatsapp wird Hilfe koordiniert

Keine zwei Tage später, am Donnerstag, als der Traisenpegel noch im normalen Rahmen liegt, wendet sich Bürgermeister Peter Reitzner per Videobotschaft an die Wilhelmsburger: Ein ortsweiter Alarm wird ausgerufen, eine Hotline eingerichtet, der Bauhof verteilt Sandsäcke an jeden, der welche braucht.

Die sozialen Medien werden in den folgenden Tagen ein essenzielles Werkzeug der Gemeinde: Über den eigens eingerichteten Whatsapp-Kanal „Wümschburg informiert“, der binnen weniger Stunden auf über tausend Abonnenten hochschnellt, erfahre ich als Erstes vom Zivilschutzalarm, der ausgerufen wird, von der Erklärung des Bezirks zum Katastrophengebiet, von der Notschlafstelle in der Turnhalle – und wo die Dämme gerade schwach zu werden drohen. Gleichzeitig koordiniert der Bürgermeister über eine andere Whatsapp-Gruppe, „Wümschburg hilft“, wo freiwillige Helfer gebraucht werden – ob es darum geht, die Pfleger zu unterstützen, Seniorinnen in den ersten Stock des Altersheims an der Traisen zu bringen oder mit der Mitteilung von Haus zu Haus zu fahren, dass man das Ortswasser nicht mehr trinken darf: Binnen Minuten finden sich Freiwillige, die die Einsatzkräfte entlasten.

Die Erkenntnis, dass man nicht hilflos ist

All das ist nicht genug, um die Schäden zu verhindern, die eine solche Krise mit sich bringt – der Keller ist auf Wochen feucht, und viele hat es noch schlimmer erwischt. Aber als die Gemeinde den Zivilschutzalarm am Dienstagabend aufhebt, bleibt die Erkenntnis, dass man eben nicht hilflos ist – und aus früheren Katastrophen lernen kann, wie man mit in Zukunft besser damit umgeht.

Georg Renner