Sapperlot! Ist die Hofburgwahl jetzt geschlagen, oder ist sie es nicht? Das werden Sie sich beim Lesen dieser Zeilen vielleicht fragen. Ich kann es Ihnen jedenfalls nicht verargen, wenn sich bei Ihnen ein leichtes Völlegefühl einstellt. Mir geht es beim Schreiben ganz gleich. Warum ausgerechnet nach der Wahl über eine Verlängerung der Amtszeit des Bundespräsidenten diskutiert wird, wo sich davor genug Gelegenheit dazu geboten hätte, erschließt sich mir nicht wirklich.

Ja, wie meinKollege Michael Jungwirth halte ich diese Debatte sogar für entbehrlich. Denn ob der Bundespräsident jetzt sechs Jahre die Tapetentür im einstigen Schlafgemach von Kaiserin Maria Theresia knarzen lässt, oder acht, ist aufgrund seiner in der Theorie zwar großen, in der Praxis aber beschränkten, vor allem symbolischen Machtfülle im Grunde einerlei.

Sicher, acht Jahre eine in sich ruhende Persönlichkeit an der Staatsspitze zu wissen, die mit Bedacht ihre Worte wählt und auf diese Weise dem hohen Amt erst Gewicht verleiht, hat schon etwas für sich. Nur dafür gibt es keine Gewähr. Es könnte ebenso gut ein Dolm bleiern lange in der Hofburg sitzen: Wollen wir das wirklich?

Ganz anders verhält es sich in Frankreich, wo Emmanuel Macron nach seiner Wiederwahl im Frühjahr eine Rückkehr von der aktuell fünfjährigen zur im Jahr 2000 abgeschafften, siebenjährigen Amtszeit befürwortet. Denn im Gegensatz zu Österreich ist Frankreich eine Präsidialrepublik, in der das Staatsoberhaupt mit monarchischer Macht ausgestattet ist. Premierminister haben in dieser Konstellation ein schwieriges Auskommen. Macrons Vorvorgänger, Nicolas Sarkozy, ging sogar so weit, seinen Regierungschef, François Fillon, in aller Öffentlichkeit als „Mitarbeiter“ abzukanzeln.

Sarkozy war ein politisches Raubtier. In meinen Brüsseler Jahren hatte ich einmal die Gelegenheit, ihn aus der Nähe erleben zu dürfen. Es war nach einer sich endlos ziehenden Eurokrisengipfelnacht. Nur eine Handvoll Journalisten verirrte sich im Morgengrauen in den französischen Pressesaal. Und so saßen Thomas Mayer vom „Standard“ und ich in der ersten Reihe und bekamen fußfrei großes Präsidentenkino vorgeführt. Bitte fragen Sie mich nicht, was wir damals von Sarkozy wissen wollten und was er auf unsere Fragen antwortete. Aber ich erinnere mich noch genau an das leise Scheppern seiner sündteuren Armbanduhr am Handgelenk, das sein munteres Gestikulieren begleitete.

Bei Sarkozy hat es nicht einmal für weitere fünf Jahre gereicht. Ein „septennat, meinen gleichwohl die Befürworter einer Rückkehr zu sieben Jahren, würde es dem französischen Staatsoberhaupt künftig jedenfalls erlauben, politisch kontroverse Projekte durchzuziehen, ohne Rücksicht auf die nächsten Wahlen nehmen zu müssen.

Dieses Argument leuchtet mir ein. Das heißt freilich nicht, dass ich ein Faible für starke Präsidenten habe. Im Gegenteil. Mich hat immer fasziniert, wie geschickt manche in ihren Kompetenzen stark begrenzte Staatsoberhäupter das Quäntchen an Macht zu nützen wissen, das ihnen ihre Verfassungen zugestehen.

Einen Premierminister aus der Fülle der eigenen präsidialen Macht heraus wie einen Laufburschen zu behandeln, ist leicht. Eine Regierungsbildung so zu moderieren, dass der Wählerwille respektiert wird, ohne dass daraus Schaden für das Land entsteht, dagegen schwer.

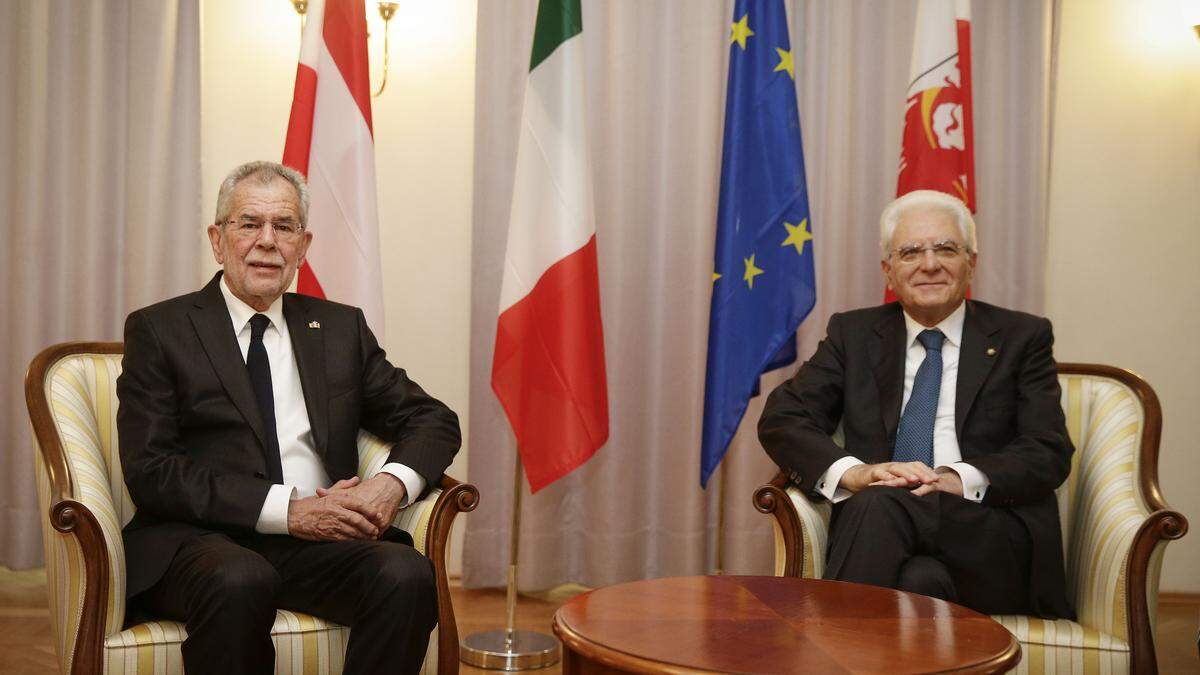

Deshalb imponieren mir die italienischen Staatspräsidenten der vergangenen drei Jahrzehnte so sehr. Vom unbestechlichen Piemontesen Oscar Luigi Scalfaro über den nüchternen Carlo Azeglio Ciampi und den aufrechten Kommunisten Giorgio Napolitano bis hin zum aktuell im Quirinalspalast in Rom amtierenden Christdemokraten Sergio Mattarella waren sie allesamt elegante Feinmechaniker der Macht, die – beglaubigt durch ihre tadellosen Biografien – mit Grandezza die Würde der Republik zu wahren wussten, wo die Politik oft jeden Anstand vermissen ließ.

Wäre das auch der Fall gewesen, würde im südlichen Nachbarland das Staatsoberhaupt direkt vom Volk gewählt? Das ist eine gute Frage, steht aber auf einem anderen Blatt, meint mit herzlichen Grüßen Ihr