Einer von 100 Alpinisten kehrt nicht mehr vom Mount Everest zurück. Die meisten sterben bei der Präparierung der Route oder auf dem Weg zurück vom Gipfel. Jedes Jahr im Mai, wenn die Wetter-Fenster in dieser unwirtlichen und lebensfeindlichen Weltgegend es zulassen, gehen die Schreckensbilder vom Everest wieder um die Welt: Offiziell sind heuer bereits elf Menschen auf dem höchsten Berg der Welt gestorben. Was die Todesrate heuer wohl erhöhen wird. Mit Kopfschütteln bedacht wird dabei immer wieder ein Bild: Die Schlange der wartenden Bergsteiger, die in der Todeszone auf ihren Ruhm warten - zumeist am Hillary-Step, einer Felsstufe auf knapp 8800 Meter Seehöhe.

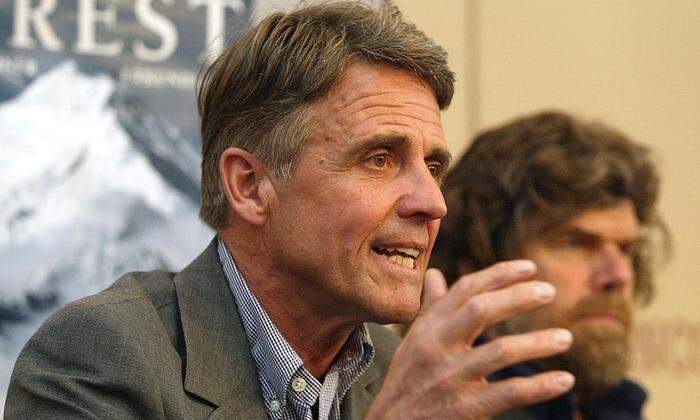

„Der Everest ist ein großes Geschäft geworden“, sagt die Bergsteiger-Legende Peter Habeler. Er war am 8. Mai 1978 gegen 13.15 Uhr mit damals 35 Jahren nicht nur einer der ersten Österreicher, sondern gemeinsam mit Reinhold Messner schaffte er das Unmögliche: den Gipfelsieg ohne Flaschensauerstoff. Wenn heute die Massen auf den Everest pilgern, verwenden praktisch alle Flaschensauerstoff. „Wenn man sich den Stress vorstellt unter dem diese Bergsteiger stehen, die einen wollen rauf, die anderen wollen runter. Dem einen geht der Sauerstoff aus. Das ist ein Fiasko“, erklärt Peter Habeler.

Massen auf dem Everest?

Die Kommerzialisierung sei ein Problem: „Der Mensch ist selber Schuld, weil er will ja auf diesen Berg hinauf.“ Die internationalen Veranstalter will Habeler aber gar nicht in die Kritik nehmen: „Die haben sehr gute Führer und Sherpas. Das Set-up von Essen und Camps ist hergerichtet. Aber ich kann nicht 200 Leute auf den Everest gehen lassen.“ Und dann sagt er noch etwas, was nachdenklich macht: „Es werden noch mehr Leute sterben.“ Die Toten auf den Bergen der Welt waren immer schon schwierige Tote: Maximal ausgesetzt sind sie und maximal medial exponiert. Von den um die 70 Österreichern, die bisher auf dem Gipfel des Everest standen (die Zahlen von heuer stehen noch nicht fest), sind drei gestorben: Der Niederösterreicher Peter Gerfried Ganner, der Steirer Reinhard Wlasich sowie heuer der Steirer Ernst Landgraf beim Abstieg; ein Steirer starb bei einer Trekkingtour auf dem Weg ins Base-Camp.

Wer auf den Everest will und sich einer kommerziellen Expedition anschließt (was nahezu alle tun), zahlt im Schnitt zwischen 50.000 und 90.000 Euro. „Furtenbach Adventure“ bietet die 56-tägige Reise von der nepalesischen Südseite um 55.990 Euro an. „Auf der Nordseite in China ist weniger los als in Nepal“, sagt Veranstalter Lukas Furtenbach, den wir am Telefon in Nepal erreichen. Er kommt gerade von einer Everest-Expedition zurück: Er selbst stand zum zweiten Mal auf dem Gipfel des höchsten Berges. 15 Kunden haben er und sein Team heuer auf den Gipfel gebracht. „Wenn man sich die Todesfälle von heuer anschaut, dann ist nur einer bei einem westlichen Veranstalter passiert, das war ein Herzinfarkt“, sagt Furtenbach, der mit einer Quote von 100 Prozent in den letzten drei Jahren alle seine Kunden auf den Berg gebracht hat. Von den seiner Rechnung nach zwölf Todesfällen (ein Amerikaner wurde als 13 am 28. Mai bekannt) gab es „zwei Todesfälle auf der Nordseite, alle anderen auf der Südseite. Da liegt auch irgendwo das Problem begraben. In China gibt es sehr strenge Regeln, auch für Veranstalter. Der Veranstalter muss auch auswählen, welche Leute er mitnimmt. Auf der Südseite gibt es keine Regulierung“, sagt Furtenbach.

Man dürfe nicht der Regierung in Nepal einen Vorwurf machen, aber sowohl Teilnehmer als auch Veranstalter sollten gewisse Kriterien erfüllen. „Der Großteil der Todesfälle hat auch nichts mit einem Stau zu tun“, sagt Furtenbach. Heuer seien die indischen Kunden die zahlenmäßig größte Gruppe der Everester: Unter ihnen seien viele unvorbereitet. Vier Inder kamen heuer auch ums Leben. „In Indien wird der Everest propagiert und hat mit einem gesellschaftlichen Aufstieg zu tun“, sagt Furtenbach. Das Trekking ins Basecamp sieht er nicht als problematisch an (China hat ja das Bergsteiger-Camp für normale Touristen geschlossen und für Wanderer zwei Kilometer entfernt aufgebaut).

Für Habeler ist die Stoßrichtung klar: Man müsse die Permits, also die Besteigungsberechtigungen (die um die 9000 Dollar kosten) auf nepalesischer Seite beschränken: „Es geht darum, dass man sieht, dass einfach zu viele Menschen auf dem Everest sind, das packt kein Berg.“ Für Nepal sei es aber nicht so ein riesiges Geschäft wie für die Anbieter. „Man muss sich vorstellen, dass die armen Bergsteiger, die schneller sein wollen, nicht vorbei wollen. Weil vom Fixseil geht keiner weg.“ Für ihn stellt sich aber die Frage, was es bringt mit 100 Menschen in der Schlange zu stehen: „Mit dem Messner waren wir dort oben allein.“ Mit 2279 Bergsteigern waren zwischen 2005 und 2009 am meisten Menschen auf dem „Chomolungma“, seitdem wird es wieder weniger: Mit heuer werden seit 2015 wohl über 2000 Bergsteiger (exklusive aller Führer) den Everest versucht haben. Die Todesrate im langjährigen Fünf-Jahresvergleich nimmt allerdings ab: von drei Prozent zwischen 1965 und 1969 auf aktuell 1,3 Prozent. Habeler will aber noch eines klar stellen: „Es geht ja keiner ins Gebirge, um zu sterben. Der Everest ist natürlich im Fokus, der ist der höchste Berg. Alles, was dort passiert, wird man schreiben. Doch das Schöne, das Tolle am Höhenbergsteigen, das gibt es auch.“