Man kann der Welt seinen Stempel aufdrücken. Oder noch besser, sie drückt dir ihren auf. Zweiteres überdauert die Zeit und zeichnet ein Bild von dir, mehr noch, eine Skulptur, an der zwar der Zahn der Zeit nagt, aber deiner Außenwirkung nichts anhaben kann. John F. Kennedy passt in diese Galerie: 35. US-Präsident, nur knapp drei Jahre im Amt, erschossen bei einem Attentat. Am 29. Mai würde er seinen 100. Geburtstag feiern. Auch wenn Historiker und Biografen das Bild und sein politisches Erbe längst entzaubert haben, so bleibt Kennedy das, was man aus ihm im Nachhinein gemacht hat: ein Mythos. Denn die Welt braucht Helden und sie ist nur selten gewillt, ihnen ihren Status wieder abzuerkennen – auch wenn der eine oder andere Schatten auftaucht, er verstärkt nicht selten nur die Patina.

Kennedy-Biograf im Interview

John Fitzgerald Kennedy, Spross einer reichen US-Familie, der Vater Bankier, später Diplomat, wird zum Symbol, zur Projektionsfläche einer ganzen Generation. Es sind die 60er-Jahre. Die Welt, sie ist im Zukunftsrausch. Der Wunsch nach Veränderung ist global. In diesen zehn Jahren verdichten sich Traum und Albtraum, Krieg und Frieden: Berlin-Krise, Kuba-Krise, Beatles, Woodstock, Mondlandung. Die einen mauern, die anderen öffnen. Siehst du Kennedy, siehst du den Aufbruch. Er ist die konservierte Erinnerung an die 60er-Jahre. Dabei hatte das zweite von neun Kindern anfangs keine politischen Ambitionen. Vielmehr war es ein Auftrag, nämlich jene politische Karriere zu absolvieren, für die der Vater Joe Junior, der erste Sohn, auserkoren war. Der stirbt im Zweiten Weltkrieg, jetzt muss John Fitzgerald, auch gerne „Jack“ genannt, ran.

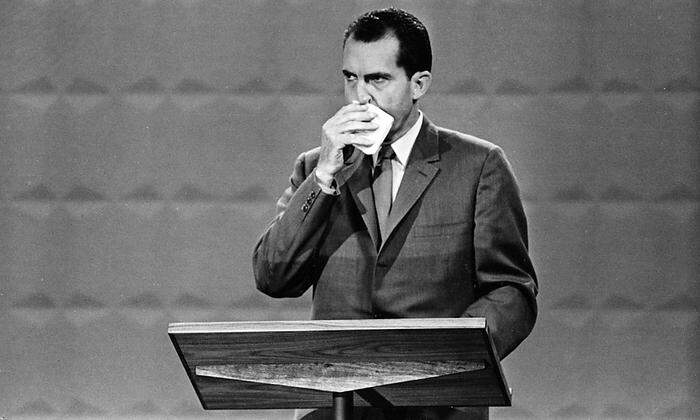

Und er wird den Vater nicht enttäuschen: Kongress, Senat, ein begnadeter Wahlkämpfer. Jung, sportlich, zielstrebig. Zumindest im öffentlichen Bild, denn Kennedy leidet neben schwersten Rückenproblemen auch an der Addison-Krankheit. Die Erkrankung der Nebennierenrinde färbt die Haut bräunlich und sorgt für einen gesunden Teint. Der Mix an unterschiedlichsten Tabletten gipfelt bald in einer Medikamentensucht. Doch die Öffentlichkeit soll oder will davon nichts sehen, auch weil Kennedy und sein Clan, der sich passenderweise auch als „Camelot“ bezeichnet, Meister der Inszenierung sind. Das Gesellenstück sind die vier TV-Konfrontationen im Wahlkampf. Damals ein Novum, das Kennedy für sich zu nutzen weiß: Während sein republikanischer Gegner Richard Nixon sichtbar schwitzt, richtet Kennedy seinen Blick selbstbewusst in die Kamera.

Das verfehlte seine Wirkung nicht: Am 8. November 1960 gewinnt der 43-jährige Demokrat knapp die Wahl. Der Einzug ins Weiße Haus wird zum Lehrstück in Sachen Glanz und Glamour – dafür sorgt Jacqueline Lee Bouvier, die er sieben Jahre zuvor geheiratet hat. Der Boulevard-Journalismus jubelt, endlich kann man die fiebrige Sehnsucht nach High Society auch ordentlich bedienen. Und die Kennedys liefern genügend Stoff: rauschende Feste, brutale Tragödien – so stirbt etwa Sohn Patrick im August 1963 nur zwei Tage nach seiner Geburt. Dazu kommen die sexuellen Eskapaden des Präsidenten – von Marilyn Monroe bis zur minderjährigen Praktikantin.

Letztlich wird das sein Ansehen nie schmälern. Auch seine realpolitischen Misserfolge können seinem Nimbus nur wenig anhaben. Als eine seiner größten Verfehlungen gilt, dass er den Boden für den Vietnamkrieg aufbereitet, die Genehmigung zum Einsatz von Napalm inklusive. Sein größter Gegner, der Kommunismus, wird in der Person von Nikita Chruschtschow, der seit 1953 der starke Mann in der Sowjetunion war, im Gedächtnis bleiben. Zwei Mal stehen sie sich gegenüber und die Welt mit ihnen am Abgrund: bei der Berlin-Krise und bei der Kuba-Krise.

Hier trifft Kennedy die vermutlich wichtigste Entscheidung für den Fortbestand der Welt, wie wir sie kennen: Der Kalte Krieg ist am Siedepunkt, als die Sowjetunion im Oktober 1962 auf die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in der Türkei mit einer militärischen Provokation antwortet – der geplanten Stationierung von Mittelstreckenraketen auf Kuba, mit Blickrichtung USA. Der Schatten einer Smoking Gun im gleißenden kubanischen Sonnenlicht ist für die Hardliner der Kipp-Punkt zum Hochfahren der Armada. Doch Kennedy entscheidet sich nicht für den Super-GAU, sondern für eine Seeblockade – gegen den Widerstand des gesamten militärischen Oberkommandos. 13 Tage lang hält die Welt den Atem an. Doch Kennedy distanziert sich von der Kriegstreiberei. Er, der den Zweiten Weltkrieg selbst als Kommandant auf einem Torpedoboot miterlebte, will der Welt ein neuerliches Inferno ersparen. Nicht umsonst ist eines seiner bekanntesten Zitate auch ein Plädoyer für den Frieden:

Innenpolitisch sind die Erfolge von Kennedy eher spärlich. Bei der Rassendiskriminierung bringt er zwar die Reformen auf den Weg, die Umsetzung des Bürgerrechtsgesetzes, das die Rassentrennung letztlich aufhebt, wird erst ein Jahr nach seinem Tod von Lyndon B. Johnson unterzeichnet. Doch Kennedy hält vor seinem Tod dazu eine bemerkenswerte Rede, die ihm viel an Zustimmung kostet. Um die Wähler wieder für sich zu gewinnen, fährt er nach Dallas. Dort wird er am 22. November 1963 bei der Fahrt durch die Stadt von Lee Harvey Oswald erschossen.