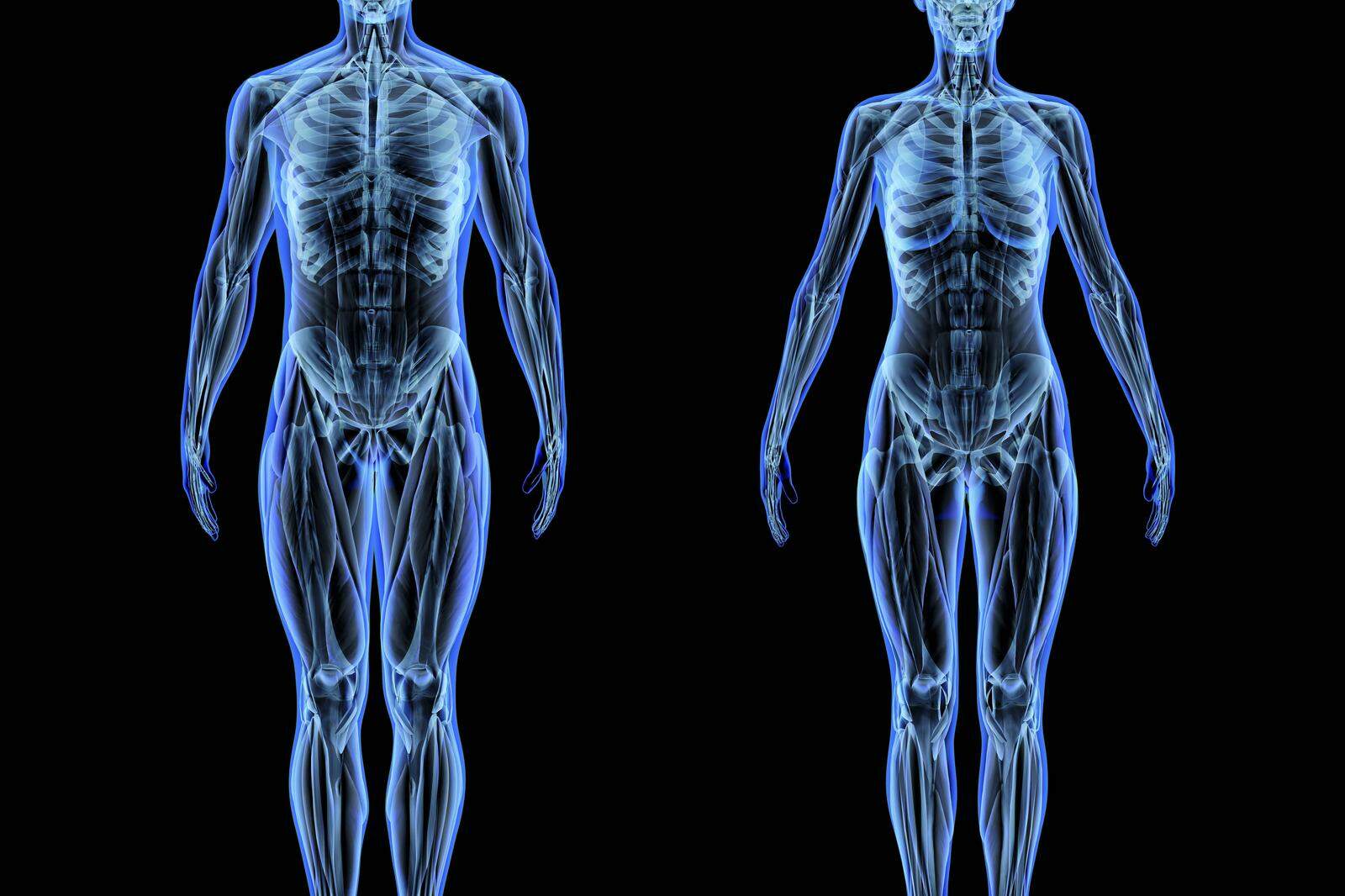

Rein anatomisch gesehen gibt es augenscheinliche Unterschiede zwischen Mann und Frau. Man könnte also vermuten, dass auch die Behandlung bei körperlichen Leiden divergiert. In dem Sinne, dass auf die Unterschiede individuell, je nach Krankheitsbild, eingegangen wird.

Doch dem ist nicht so. Bis vor einigen Jahren war die Medizin fast ausschließlich männlich. Ärzte haben behandelt und die Forschung betrieben, Männer waren die Probanden, deren Daten in Studien und bei der Entwicklung von Medikamenten als Basis gedient haben. "Weißer Mann, 35 Jahre, 80 Kilo, das war der Mustermann, das Standardmodell für klinische Untersuchungen", sagt Alexandra Kautzky-Willer, Leiterin der "Gender Medizin Unit" der Medizinischen Universität Wien.

Die Folge dieser männlich dominierten, ärztlichen Praxis ist, dass etwa Behandlungsempfehlungen, die auf großen Datensätzen basieren, auch 2022 häufig noch kaum die Unterschiede zwischen den Geschlechtern abbilden. Dies wiederum führt dazu, dass Frauen häufig nicht jene medizinische Fürsorge bekommen, die sie benötigen würden. "Aber diese Ansicht, dass Frauen einfach kleine Männer sind, ist überholt und nicht zutreffend", sagt Kautzky-Willer. Diese Sichtweise zu überholen, medizinische Forschung voranzutreiben und in der Praxis positive Veränderungen für Frauen herbeizuführen, das ist die intrinsische Motivation der Gender-Medizin.

Den männlichen Blick auf die weibliche Gesundheit zu kurieren, heißt, mit Vorurteilen und Mythen aufzuräumen, die Jahrhunderte alt sind. "In jeder Phase ihrer langen Geschichte hat die Medizin gesellschaftlich konstruierte Geschlechterdifferenzen aufgenommen und konserviert, denn sie sind tief in das Menschsein hineingewoben", schreibt Elinor Cleghorn in ihrem Buch "Die kranke Frau". Und das, obwohl in einer der frühesten medizinischen Schriften auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern hingewiesen wurde. "Im Corpus Hippocraticum betonten die Autoren, dass Frauen und Männer sehr unterschiedliche Ansätze zur Heilung benötigen", sagt die britische Kulturhistorikerin im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Ein einziger Fokuspunkt: Die Gebärfähigkeit

Doch die Voraussetzungen waren über Jahrhunderte andere als sie es 2022 sind. Denn die Sicht auf Frauen und ihre Körper hatte lange Zeit einen Fokuspunkt: die Gebärfähigkeit. "Erst durch meine Recherche ist mir klar geworden, wie sehr die medizinische Theorie mit dem Wunsch verstrickt war, das Leben der Frau auf Mutterschaft und Ehe zu beschränken."

Die Folge waren eine Vielzahl an Fehldiagnosen und - behandlungen, die es auch heute noch gibt. "Risikofaktoren, Symptome einer Krankheit können sich bei Frauen und Männern unterscheiden, hier ist vieles noch gar nicht erforscht", erklärt Kautzky-Willer. Eines der eindrücklichsten Beispiele ist der Herzinfarkt. "Hier haben Frauen einen Nachteil, da sie häufig später diagnostiziert werden, weil sie eben seltener die klassischen Symptome aufweisen." Wobei die Expertin hinzufügt, dass auch Männer nicht immer die klassischen Symptome aufweisen.

Auch Biomarker, also Werte, die einen Hinweis auf eine Erkrankung geben, sind aufgrund fehlender Evidenz zumeist vom Mann abgeleitet. Die Ursache sei vielschichtig, sagt Kautzky-Willer. "Es ist nicht Bösartigkeit, aber nach wie vor wird das Risiko von Frauen unterschätzt, sie werden weniger gefährdet eingestuft." Hinzu kommt, dass Beschwerden von Frauen häufiger mit psychischen Ursachen erklärt werden. "Dadurch werden Frauen öfter nicht entsprechend klinisch untersucht und behandelt." Cleghorn zieht einen ähnlichen Schluss: "Bis heute lassen Medizin und Gesundheitssystem Frauen mit ihren Schmerzen, besonders mit chronischen Schmerzen, allein."

Wie so oft: Es braucht mehr Daten

Die Lösung für diese Ungleichbehandlung sind Daten. Wissenschaftliche Evidenz, die in Studien erarbeitet wird, die sich vorrangig mit der Gesundheit von Frauen beschäftigen. Auch wenn etwa bei Zulassungsstudien für Medikamente auf einen Anteil von Frauen geachtet wird, so ist dieser meist gering. Und wenn Frauen eingeschlossen werden, handelt es sich zumeist um Frauen, die ihre letzte Periode schon hinter sich haben. "Das heißt, wir wissen wieder nichts über die junge Frau, welche Auswirkungen etwa Zyklus oder Hormone auf bestimmte Therapien haben", so Kautzky-Willer.

Bleibt die Frage zu beantworten: Ist die Frau das stärkere Geschlecht, wie es der Gynäkologe Johannes Huber in seinem neuen Buch "Wunderwerk Frau" schreibt? "Grundsätzlich ist sie das", sagt Kautzky-Willer. Weil der weibliche Körper auf die Schwangerschaft ausgelegt ist, ist die Frau bis zur Menopause biologisch gesehen im Vorteil.

Aber dieser wird durch unterschiedliche Faktoren wieder beeinträchtigt, etwa durch ungesunde Lebensweise, chronische Überbelastungen sowie Familie und Pflegearbeit. "All diese Umweltbedingungen führen dazu, dass diese biologischen Vorteile kleiner werden."