In den 90ern sang man "Basket Case", später hängte sich das Trio Akustikgitarren um, bevor mit "American Idiot" ein punkig-politisches Epos Erfolg brachte: Green Day haben schon einiges ausprobiert und sind mit ihren Ideen oft gut gefahren. Zuletzt suchten Billie Joe Armstrong und Co das Feuer des Punkrock allerdings eher vergeblich, was sich auch auf "Father of all..." nicht geändert hat.

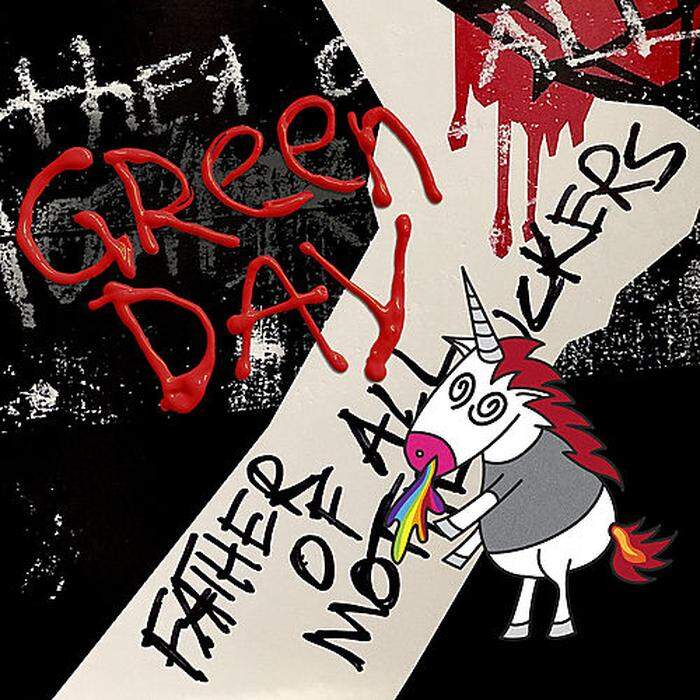

Die 13. Studioplatte des Gruppe, deren voller Titel mit "Father of all Motherfuckers" wohl den zügellosen Spirit vorgeben soll, erfüllt zwar die grundsätzlichen Kriterien - zehn Songs in weniger als einer halben Stunde geben sich sehr knackig und laut -, wirklich schockieren kann man damit aber niemanden. Die im eingangs gesetzten Titelsong besungene "riot living inside of us" sucht man nämlich mit der Lupe. Kaum Energie, sicher keine geballten Fäuste und beliebige Lyrics rücken das Endergebnis eher in Richtung seichter Popgewässer denn aufwiegelnde Punkerlebnis.

Und es wird nicht besser, wie das wenig aussagekräftige "Oh Yeah!", die süßlich-platte Jugendsünde "I was a Teenage Teenager" oder der Schnellschuss "Sugar Youth" belegen.Zwar ist Armstrong, Schlagzeuger Tre Cool und Bassist Mike Dirnt das Bemühen nicht abzusprechen, leider bleibt es aber dabei: einem Versuch. Nur zwischendurch blitzt auf, was Green Day einst groß gemacht hat, nämlich ein Gespür für eingängige Melodien sowie eine gute Portion Kaltschnäuzigkeit. Da wirkt die klischeebeladene Rock n Roll-Verbeugung "Stab you in the Heart" schon beinahe peinlich.

Endvierziger als Berufsjugendliche

"Wir wollen nicht das machen, was jeder von uns erwartet", erklärte Tre Cool im Gespräch mit dem Musikmagazin "Kerrang" die Motivation der Band. "Also ging es eher darum, Unfug zu treiben und Spaß zu haben. Das war die Quintessenz für uns." Vor diesem Hintergrund lässt sich dann wohl auch der Albumtitel deuten, den Armstrong im selben Interview - zwar augenzwinkernd, aber dennoch - als "einfach verdammt gut" bezeichnete. "Sobald der zur Sprache kam, dachte ich mir nur: Oh Mann, das passt!"Das von Butch Walker produzierte Werk fügt sich nun in dieses Bild ein: Drei Endvierziger versuchen nochmals, als Berufsjugendliche durchzugehen und machen sich einen Jux mit den an sie gesetzten Erwartungen. Das kann zwar durchaus ein Erfolgsrezept sein, sofern man sich auch wirklich freispielt. Im Fall von "Father of all..." bleibt aber der ziemlich saure Nachgeschmack einer Rockband, die sich ihrer Sache nicht mehr sicher ist und stattdessen irgendwo zwischen Stadionmesse, Tanzfläche und Popcharts hängen geblieben ist.Mit "American Idiot" konnten Green Day 2004 alle überraschen - mit einem überbordenden Konzept, das in seiner Frische dennoch beweglich und direkt blieb. Dass man seitdem zu den größten Rockbands des Planeten gehört, scheint sich letztlich auf die Kreativität der Musiker nicht gerade positiv ausgewirkt zu haben. Aber vielleicht braucht es einfach wieder eine längere Durststrecke, um zum pointierten Songwriting zurückzufinden. Die nach Schema F fabrizierten Stücke von "Father of all..." können jedenfalls nicht der Weisheit letzter Schluss sein, wie sich auch beim großen Ernst-Happel-Stadion-Konzert der Band am 21. Juni unter Beweis stellen dürfte.