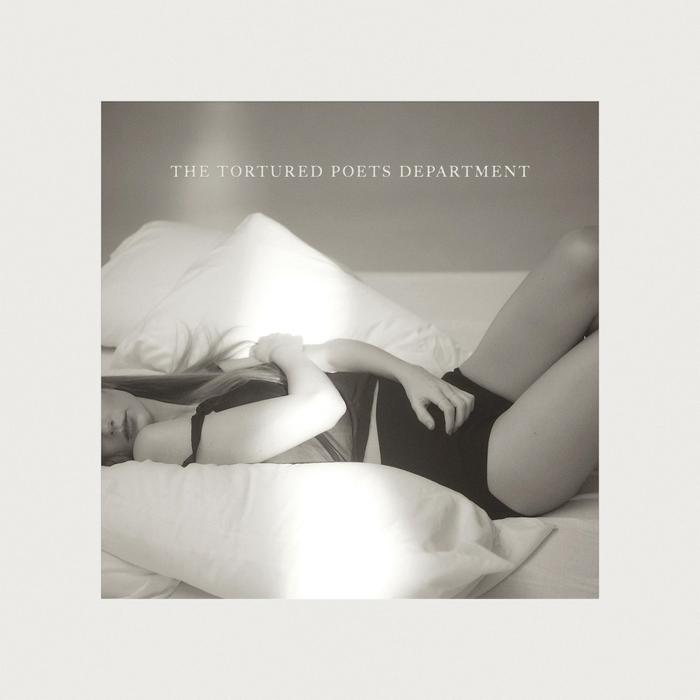

Die Tortur des Wartens hatte für Millionen von „Swifties“ weltweit Freitagfrüh endlich ein Ende. „The Tortured Poets Department“, das elfte Album der Pop-Ikone, wurde endlich veröffentlicht. Hinweise auf den geheimnisvollen Titel hat es bereits Wochen vorher gegeben. Er bezieht sich offensichtlich auf einen Männer-Gruppenchat namens „The Tortured Man Club“, dem auch Taylors-Ex Joe Alwyn angehört. Und das Beziehungsende mit ihm und anderen Männern steht im Mittelpunkt dieses Albums. Kurz nach dieser Veröffentlichung folgte der zweite Streich: Denn plötzlich zog Taylor Swift (34) eine erweiterte Version aus dem Hut: „The Anthology“ beinhaltet satte 31 Songs; also Material genug für „Swifties“, sich wochenlang mit dem Werk zu beschäftigen.

Und das lohnt sich durchaus. Was sich beim ersten Reinhören als ziemlich monotone Abfolge von melancholischen Rührstücken darstellt, entpuppt sich schnell als cleveres Songwriting mit Tiefgang und Witz. In einer Zeit, in der Songs durch Spotify-Algorithmen zu nebensächlichen Raumdüften verkommen, mutet Swift ihrer Hörerschaft ein unhandliches, weitgehend hitfreies und trotz Seelenstriptease unaufgeregtes (Doppel-)Album zu – eine Art Gegenentwurf zur Gigantonomie, für die diese Künstlerin steht.

Vor allem die Texte, unverkennbar gesungen in swiftscher Metrik, die inzwischen sogar an Unis ein Thema ist, haben es in sich. Swift singt zwar auch von den eigenen Verletzungen und Verwerfungen, aber auf unglaublich lässige und abgebrühte Art und Weise bekommen vor allem Männer und deren Anmaßungen eine Breitseite ab. Und auch die Selbstironie kommt nicht zu kurz. „Du bist nicht Dylan Thomas, ich bin nicht Patti Smith – und das ist nicht das Chelsea Hotel“ heißt es an einer Stelle in Anspielung auf jenes legendäre New Yorker Hotel, in dem sich so manche Musikerliebschaften und -tragödien abgespielt haben.

Mit ihrem neuen Werk setzt das einstige „Country-Music-Püppchen“ ihren Selbstermächtigungsfeldzug fort. Ihre alten Alben hat sie als Protestaktion gegen ihre alte Plattenfirma Stück für Stück als „Taylor‘s Version“ neu aufgenommen, dann ließ sie mit erdigen „Folklore“-Alben aufhorchen, ihr zehntes Album „Midnights“ war eher ein Chill-Out-Nachtstück – und jetzt ein astreines Singer-Songwriter-Werk. Pop-Poesie, getragen von reduzierten Melodien. Swift muss dem Zeitgeist längst nicht mehr hinterherhechlen, sie prägt ihn. Andere werden wohl folgen.

Video: Taylor Swift ist Person des Jahres

Einzelne Songs herauszupicken, wäre müßig. Nur soviel: Das vorab gehypte Duett mit Post Malone ist eher mau, die Kollaboration mit Florence + The Machine (“Florida!!!“) hingegen geballte Frauenpower. Fazit: Taylor Swift hat zwar nicht im Chelsea Hotel eingecheckt, aber in ihrem Department der gequälten Dichter geht es nicht minder intim und entlarvend zu.