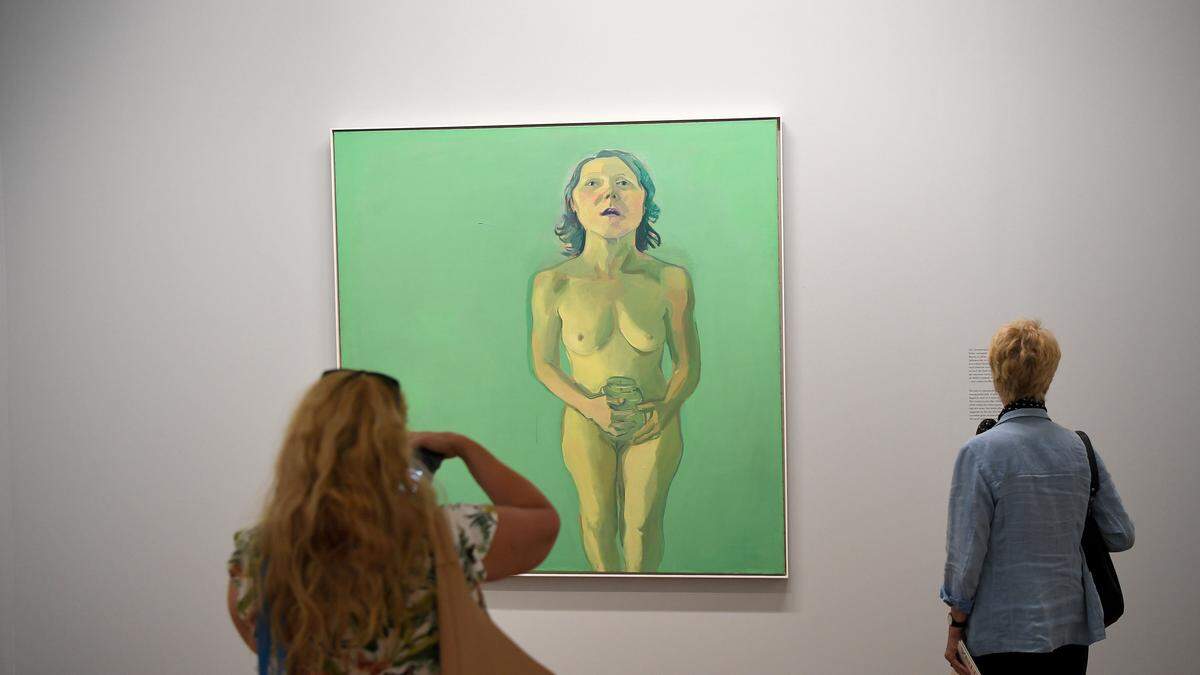

"Eine der größten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts und mit Sicherheit die größte Künstlerin Österreichs" - das ist Maria Lassnig wohl nicht nur nach Ansicht von Albertina-Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder. Die bisher größte Schau zu der 2014 verstorbenen Künstlerin zeigte im Frühjahr das Stedelijk Museum. Eine auf die Gemälde konzentrierte Version ist ab morgen in der Albertina zu sehen.

Mit 250 Exponaten überwältigte "Ways of Being" beim Amsterdamer Kooperationspartner. Neben einer Fülle von Bildern und Papierarbeiten sah man dort bisher unbekannte Filme, Bronzen, Notizbücher, Animationszeichnungen, Skizzen, Unterlagen über einen Sidestep als Modeschöpferin in den 1980er-Jahren, Fotocollagen, kleine Skulpturen und Keramikobjekte. In der Albertina, wo man erst 2017 in einer großen Ausstellung rund 80 Zeichnungen und Aquarelle Lassnigs gezeigt hat und ihr filmisches Werk an das benachbarte Filmmuseum ausgliedert (am 17. und 24. November sowie am 1. Dezember laufen dort Lassnigs Filme), konzentriert man sich auf die Gemälde. 78 sind es, 21 davon stammen aus dem Bestand der Albertina (die 64 Lassnig-Gemälde und über 200 Arbeiten aus Papier besitzt), 28 kommen aus der Lassnig Stiftung, der Rest von 22 Leihgebern.

"Wir haben uns entschieden, eine ganz chronologische Hängung zu machen. Nur diese macht klar, wie konsequent Maria Lassnig eine Formalistin war", sagte Schröder bei der heutigen Presseführung. Jede Phase habe ihre eigene Farbgebung, Form und Ästhetik. Die von den "Strichbildern" des Informel geprägte frühe Pariser Zeit unterscheidet sich deutlich von der New Yorker Phase mit ihren Türkis-Tönen. Man sieht die "Parallelwelten als zeichnende Malerin und malende Zeichnerin" jeweils unterschiedliche Gewichtungen einnehmen, man verfolgt die Entwicklung ihrer bahnbrechenden, doch erst spät in ihrer Bedeutung anerkannten "Körperbewusstseins"-Darstellungen, in denen Gefühle, Stimmungen und Selbstwahrnehmungen einen unmittelbaren Ausdruck fanden, in geometrische Formen, Gegenstände, Überbetonung oder Verdopplung von bestimmten Körperteilen bis hin zum "Selbstporträt als Ungeheuer".

"Es war für sie immer ganz wichtig, sich neuen Herausforderungen zu stellen", sagte Kuratorin Antonia Hoerschelmann. "Dabei ist sie immer gegen den Strom geschwommen." Eine der eindrucksvollsten Wände findet sich in einem der letzten Säle: Hoerschelmann hat die "Froschkönigin" (2000), die "Illusion von den versäumten Heiraten I" (1997) und die "Illusion von der versäumten Mutterschaft" (1998) als Triptychon gehängt und zeigt in diesen drei Selbstporträts die wesentlichen Themen Lassnigs: Sexualität, die der Frau von der Gesellschaft zugewiesene Rolle, der Kampf um Selbstbestimmung, die eigene Wahrnehmung. "Mit sich selbst zu beschäftigen ist die größte, spannendste Herausforderung. Man ist jeden Tag anders", so die Kuratorin.

Auch im ersten Raum sind mit "Woman Power" (1979) und "Atlas" (1985) gleich zum Auftakt zwei Positionen vereint, die Maria Lassnig zwar mit großem Ernst verfolgte, aber auch ironisch reflektierte: Die Frau, der die Last der Welt geschultert wird, die Künstlerin, die selbstbewusst zur King-Kong-gleichen Eroberung der Metropolen aufbricht. Der Parcours beginnt mit einem Selbstporträt aus 1945, das gemalt wurde, nachdem ihr Zug von Wien nach Klagenfurt wegen eines Bombenangriffs gestoppt wurde und Lassnig die letzten 40 Kilometer zu Fuß zurückgelegt hatte. Und er endet mit einem bedrückenden "Krankenhaus"-Bild aus 2005 und dem eindrucksvollen Gemälde "Vom Tode gezeichnet" (2011), einem der letzten von Lassnig vollendeten Bilder. "Ihre Kraft existiert ungebrochen auch in ihren letzten Bildern", sagte Hoerschelmann. Aber das nahende Ende ist überdeutlich spürbar.

Hoerschelmann hat die Wiener Ausstellung aber auch um einige Bilder ergänzt, die in Amsterdam nicht zu sehen waren. Ein eindrucksvoller "Zweifel", zwei "Herzselbstporträts im grünen Zimmer" (1968) aus der Sammlung Klewan, vor allem aber das 1966/67 gemalte großformatige Gemälde "Mutter und Tochter" aus der Sammlung Hans Schmid. Eine Farbexplosion, gemalt nach dem Tod der geliebten Mutter, eine Grablegungsszene, in der das Grabtuch auch zum auf der Wiese ausgebreiteten Tischtuch wird, auf dem die tote Mutter, aus der bereits Grasbüschel wachsen, ihre Tochter im Arm hält, während rund um die beiden Figuren Symbole und Gestalten gruppiert sind, in denen jede Menge Allegorien und Körperbewusstseins-Formen zu entdecken sind. Ein umwerfendes Bild, das durch die Kunstgeschichte ebenso führt wie durch Lassnigs eigenen Kosmos. Ein Bild, das zumindest in den vergangenen Jahrzehnten nie öffentlich gezeigt wurde und nun bis 1. Dezember in der Albertina zu sehen ist - als eines von 78 Argumenten für die Ausstellung.

Klaus Albrecht Schröder sprach heute von einer "besonderen Glücksstunde" für das Haus. In zwei Wochen eröffne man nach der Schau über Maria Lassnig die große Ausstellung zu Albrecht Dürer, eine Woche später Arnulf Rainer: "Das unter einem Dach zu zeigen, ist ein außergewöhnliches Erlebnis, das man genießen darf."

Lassnigs Biographie

Spätestens, als sie 2013 mit dem Goldenen Löwen der Biennale Venedig für ihr Lebenswerk geehrt wurde und ein Jahr später das New Yorker MoMA PS1 eine große Ausstellung ausrichtete, war klar: Am Ende hatte es Maria Lassnig dorthin geschafft, wo sie sich selbst immer gesehen hatte. Nämlich ganz oben. Am 8. September jährt sich der Geburtstag der großen österreichischen Malerin zum 100. Mal.

"Von der 'entarteten' Kunst zur Grande Dame der Malerei", lautete der Titel des APA-Porträts anlässlich ihres Todes am 6. Mai 2014. Heute weiß man, dass die Kärntnerin nicht wegen ihres Malstils von der Akademie der Bildenden Künste Wien gewiesen wurde, sondern im Gegenteil in der NS-Zeit Stipendien erhalten hatte, und in der 2017 erschienenen Lassnig-Biografie von Natalie Lettner ist nachzulesen, dass sie es nicht ausstehen konnte, als Grande Dame der österreichischen Kunst bezeichnet zu werden. Dort wird freilich auch beschrieben, wie schwierig die Künstlerin im persönlichen Umgang war, wie verletzend sie sein konnte, wenn sie sich im Verfolgen ihrer künstlerischen Berufung beeinträchtigt fühlte - und dass sie den Titel ihrer letzten großen mumok-Schau "Maria Lassnig. Das neunte Jahrzehnt" ganz und gar nicht mochte.

"Ich bin die Frau Picasso / fang die Bilder mit dem Lasso", dichtete sie. Tatsächlich wird sie heute in einem Atemzug mit internationalen Größen wie Louise Bourgeois und Joan Mitchell genannt. "Die Bedeutung ihrer Malerei ist vor allem darin begründet, dass sie sich nicht nur mit den wichtigen Themen der Moderne beschäftigt, sondern dass sie mit ihren Fragen und Formulierungen weit in nächste Generationen hinein Verweise setzt", sagt Peter Pakesch. "Sie stand zu Lebzeiten immer im Dialog mit den folgenden Generationen. Ihr Werk ist heute noch eine besondere Quelle für die Jüngeren. Eindrucksvoll ist das in der Ausstellung 'Body Check - Martin Kippenberger - Maria Lassnig' im Münchner Lenbachhaus (bis 15.9.) zu sehen." Pakesch ist Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Maria Lassnig Stiftung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, "das Werk Maria Lassnigs langfristig zu sichern, ihr Schaffen der Öffentlichkeit näher zu bringen und das Verständnis dafür zu vertiefen".

"Noch zu Lebzeiten begann mit einer Serie von Ausstellungen in der Londoner Serpentine Gallery, dem Mumok, dem Lenbachhaus in München, der Neuen Galerie in Graz, den Deichtorhallen in Hamburg und dem New Yorker MoMA PS1 ihre wahre Bedeutung immer klarer hervorzutreten", so Pakesch zur APA. "Das hat sich weiter in spektakulären Ausstellungen seit ihrem Tod in der Tate Liverpool, dem Folkwang Museum in Essen, der Nationalgalerie in Prag, der Albertina, dem Kunstmuseum Basel und anderen wichtigen Häusern in einem Maße verstärkt, dass wir davon ausgehen können, sie als die überragende Malerin des späten 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts zu sehen." Die Stiftung war auch Hauptleihgeberin der mit 250 Exponaten bisher größten Schau zu Maria Lassnig, die im Frühjahr im Stedelijk Museum in Amsterdam zu sehen war und nun in reduzierter Form als Geburtstags-Ausstellung der Albertina gezeigt wird.

Geboren wurde Lassnig am 8. September 1919 im kärntnerischen Kappel am Krappfeld als uneheliches Kind in ärmsten Verhältnissen. 1941 wurde die angehende Künstlerin an der Wiener Akademie der Bildenden Künste in die Meisterklasse Wilhelm Dachauer aufgenommen. 1943 wechselte sie zu Ferdinand Andri, besuchte den Abendakt bei Herbert Boeckl und schloss im Jänner 1945 als akademische Malerin mit dem Diplom ab.

Die erste Einzelausstellung folgte 1948 in Klagenfurt, wo auch ihre ersten "Körperbewusstseins"-Arbeiten entstanden, mit denen sie später breite Anerkennung fand. 1951 übersiedelte sie nach Wien. Dort gehörte sie zum Kreis um Monsignore Otto Mauer. Bei mehreren Paris-Aufenthalten lernte sie u.a. den Dichter Paul Celan und den Surrealisten André Breton kennen, ließ sich von der "ecriture automatique" und dem Tachismus beeinflussen. 1968 übersiedelte sie nach New York, wo sie sich nicht nur mit Malerei, sondern auch mit Zeichentrickfilmen beschäftigte.

1980 kehrte sie nach Wien zurück, wo sie eine Professur für Malerei an der Hochschule für Angewandte Kunst übernahm. Im selben Jahr vertrat sie - zusammen mit Valie Export - ihre Heimat bei der Biennale in Venedig. 1982 und 1997 folgten Einladungen zur documenta nach Kassel. Als erste bildende Künstlerin erhielt Lassnig 1988 den Großen Österreichischen Staatspreis, zahlreiche weitere Auszeichnungen folgten.

Zu ihrer bekannten Körperbewusstseinsmalerei ("Ich male und zeichne nicht den 'Gegenstand' Körper, sondern ich male Empfindungen vom Körper.") waren in ihren letzten Lebensjahren viele andere Motive dazugekommen, ganze Serien, in denen sie auch mit immer neuem Umgang mit Farbe und Licht überraschte: "Keller-Bilder" etwa, oder Darstellungen männlicher Dominanz und Gewalt vom "Weltzertrümmerer" bis zum "Kinderschreck". Die Stedelijk-Ausstellung überraschte mit frühen Keramiken aus den 70ern, Bronzen, Fotocollagen, Modeskizzen und widmete sich auch ihrem filmischen Werk, das aufgrund von nach Lassnigs Tod gefundenen Filmen und Filmfragmenten noch angewachsen ist. Dass sie fast bis zum Totenbett noch gearbeitet hat, belegen späte Bilder mit Titeln wie "Vom Tode gezeichnet" (2011).

Ihre Gemälde sind längst nur noch für Museen und kapitalkräftige Sammler erschwinglich. Die Platzierung der hinterlassenen Werke in den wichtigen Museen der Welt zur dauerhaften Sicherung ihrer Bedeutung ist eines der erklärten Ziele der Stiftung. An Lassnigs Geburtstag gibt es im Rahmen der Albertina-Ausstellung nahezu stündlich Sonderveranstaltungen, u.a. mit Kuratorin Antonia Hoerschelmann, Künstler Herbert Brandl und Biografin Natalie Lettner, die ihr Buch tags zuvor auch in der Villacher Galerie Freihausgasse im Rahmen der Ausstellung "'Ich bin eine ewige Wahrsagerin.' Maria Lassnig und ihre Schüler*innen" vorstellt. Im Stadtkino Villach startet am 7. September um 16 Uhr ein Filmnachmittag zu Maria Lassnig, am 7. und 8. September gibt es von 10 bis 18 Uhr Tage der offenen Tür in ihrem ehemaligen Atelier in der Klostergasse 1 in Klagenfurt.

"Maria Lassnigs Biografie ist exemplarisch und außergewöhnlich zugleich für ein Frauenleben ihrer Generation", schreibt Lettner. "Exemplarisch, was die Hürden und Fallstricke betrifft, mit denen Frauen im Allgemeinen und Künstlerinnen im Speziellen in jenen Jahren konfrontiert waren. (...) Außergewöhnlich ist ihre Lebensgeschichte, weil sie sich trotz alledem aufgrund ihrer herausragenden Begabung, ihrem Beharrungsvermögen und ihrer Unbeirrbarkeit schließlich doch als Künstlerin durchsetzen konnte."

Natalie Lettner: "Maria Lassnig. Die Biografie", Brandstätter Verlag, 400 Seiten, 29,90, www.marialassnig.org