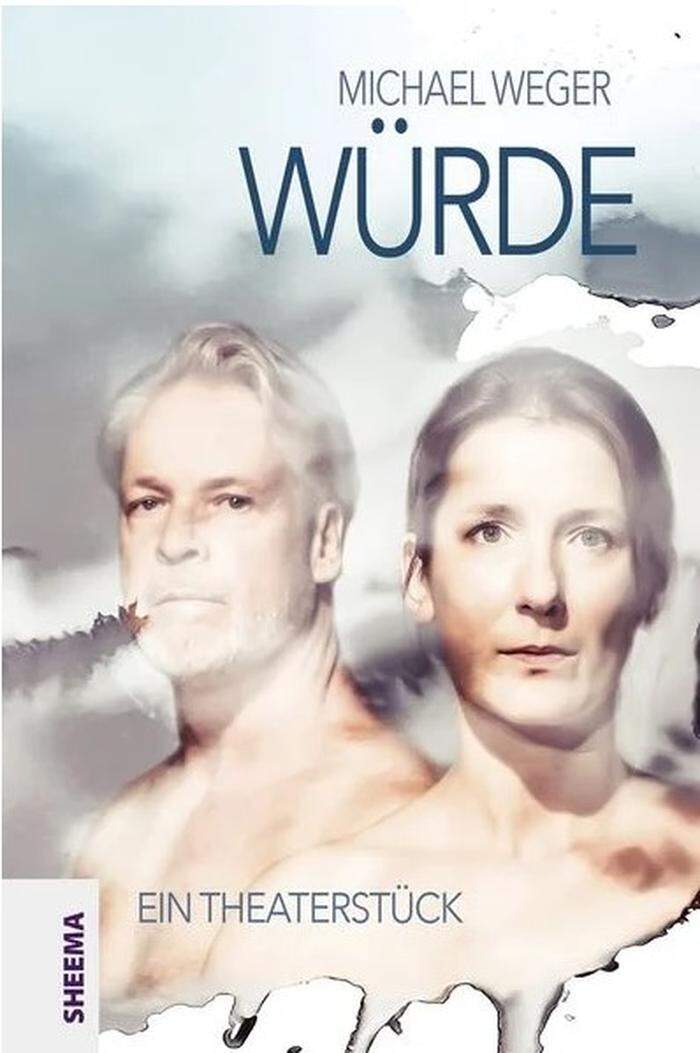

Autobiografischer Brief aus dem Theaterstück „Würde“:

Ich war ein Vater. Ich hatte einen Sohn. Ich habe ihn viele Jahre allein großgezogen. Zur Sommersonnwende 2019 hat mein Sohn sich das Leben genommen. Er hat sich bei Sonnenaufgang von der Aussichtsplattform unseres städtischen Hausberges zweihundert Meter in die Tiefe gestürzt. Ich konnte seine sterblichen Überreste nicht mehr sehen. Sein Körper war zu deformiert, zu zerstört.

Dieser Tat ging ein zweieinhalbjähriger Leidensweg voraus. An seinem achtzehnten Geburtstag machte bei einer Hüttenparty, auf einer der naheliegenden Almen, unter anderem Amphetamin die Runde. Er konsumierte diese Pillen, die in Folge eine sogenannte drogeninduzierte Psychose auslösten. Er litt an Realitätsverlust und Halluzinationen, fiel in eine tiefe Depression, begann Stimmen zu hören, die ihm zuflüsterten, dass die Zeit zu gehen gekommen wäre. Dies ließ dem behandelnden Arzt schließlich keine andere Wahl, als meinen Sohn in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung einzuweisen. Er hat sich dagegen, im wahrsten Sinn des Wortes, mit Händen und Füßen gewehrt, aber das hinzugezogene Exekutivorgan duldete offenbar keine Gegenwehr, sprich, mein Sohn wurde mit blanker physischer Gewalt hinter Schloss und Riegel der Irrenanstalt verbracht. Davon erfuhr ich ebenso erst sehr viel später. (Bei der Anstalt handelte es sich im Übrigen um ein damals 140 Jahre altes Gebäude, das in der Nazi-Zeit ein Zentrum der Euthanasie war.)

Was danach folgte will ich nur kurz umreißen. Mein Sohn ist gewissermaßen von dieser Hüttenparty anlässlich der Feier seiner Volljährigkeit nie mehr zurückgekehrt. Er wurde nie mehr der, der er davor war: leuchtend, aufrecht, klug, begabt, wunderschön. Er verkam zum Schatten seiner selbst, der sich mit Tag und Monat immer noch mehr verdunkelte. Schwerste depressive Phasen, derer kein Medikament Herr werden wollte, wechselten sich ab mit Wochen voll relativer Hoffnung und scheinbarer Genesung, bevor ein weiterer Rückfall ihn erneut niederzerrte ins Dunkel, in die Nähe und schließlich wachsende Sehnsucht nach dem Tod.

Ein weiterer Aufenthalt in der Psychiatrie machte alles nur noch schlimmer. Der Anstaltsleitung unterlief scheinbar ein fataler Fehler. Er bekam sein Bett neben einem abnormen Schwerverbrecher zugewiesen, dem eines Tages von einem Besucher eine geladene Waffe zugespielt wurde, mit der er die Insassen und auch das medizinische Personal terrorisierte. Es wurde zwar niemand verletzt, doch das erneute Trauma verstärkte das Leid der Opfer. Es kam nicht mal zu einer Strafverfolgung. Es wurde, der späteren Erzählung meines Sohnes nach, heruntergespielt, vertuscht. Bis heute weiß ich nicht, ob es real war oder einer weiteren seiner Psychosen entsprang.

Auch von den Drogen kam er nie mehr weg. Keine Therapie half, kein Spezialist, kein Reha-Aufenthalt, nicht seine Freundin, nicht seine Mutter, Halb-Schwester, Großeltern, niemand konnte helfen. Ich konnte ihm nicht helfen. Das war das Schlimmste für uns alle: die Ohnmacht. Die Episoden, in denen er seinen Todeswunsch zu äußern begann, häuften sich. Wir stellten ihn unter Aufsicht einer sich rund um die Uhr abwechselnden Gruppe von Freunden und Verwandten, zumindest jene, die er noch in seine Nähe ließ. Irgendwann verstummte sein Todeswunsch nach außen hin, während er in seinem Inneren wohl immer lauter zu schreien begann. Mein Sohn gab sich zusehends wieder normal, schien kontrolliert, schien neuen Mut gefasst zu haben, es wirkte, als hätte ein gefasster Plan für seine Zukunft ihm Zuversicht geschenkt. Hoffnung keimte in seinem Umfeld erneut auf. Wir glaubten alle, die Krise wäre schließlich doch überwunden.

Bis die Sommersonnwende kam.

Er war wie so viele Abertausende andere schließlich gezwungen, einen schrecklichen letzten Weg zu gehen. Grausam, schmerzhaft, unvorstellbar. Nicht zuletzt für alle Hinterbliebenen, die sich seines Todes nicht mal vergewissern konnten, indem sie ihn noch einmal sehen, noch einmal berühren durften. Wer einen nahen Menschen verloren hat, der weiß, wie viel es bedeutet, sich bei der alles überwältigenden Tragödie wenigstens vom Leichnam verabschieden zu können. Wenigstens das. Ein letztes: Auf Wiedersehen. Ein letztes: Komm gut heim.

Hätte es damals für ihn doch eine Hilfe, ein Licht, eine leitende Hand gegeben. Nicht aus der Dunkelheit, denn die war ihm längst zum festen Wohnsitz geworden, unwiderrufbar, unumkehrbar. Doch wenigstens hinüber, über die Grenze, bei seinem letzten, schrecklichen Höhenflug, eine Sterbehilfe, eine Sterbemittel, einen sanften, guten, leichten Tod. Hätte er etwas derartiges bloß auf irgendeine Art beschaffen können. Wäre ihm dieser Weg doch freigestanden. Wären wir alle doch nicht so schrecklich verbohrt, verblendet, unterentwickelt. Hätte sich doch irgendein höheres Wesen seiner erbarmt.

Wenn ich mir vorstelle, mein grade mal 20-jähriger Sohn hätte diese Welt leichter, ja sogar mit einem letzten Gefühl von Freude und Glückseligkeit verlassen dürfen, es wäre wohl nicht so viel meiner Selbst mit ihm gestorben.

Nachbemerkung. Heute, mehr als fünf Jahre später

Heute, mehr als fünf Jahre danach, lebe ich noch immer. Lange Zeit schien mir das unwahrscheinlich. Ich dachte: Der Tod würde auch mich einholen, die Schuldgefühle mich zerfressen, die Sinnlosigkeit, noch am Leben zu sein, es mir bald nehmen. Doch zum Glück neige ich seit jeher dazu, das Leben zu lieben. Ich hatte Hilfe von meiner Frau (der Stiefmutter meines Sohnes), von einem Psychotherapeuten, von FreundInnen in Beruf und Alltag. Ich hatte ihn an meiner Seite. Ihn, den Verlorenen, den Vergangenen, dessen Vater ich sein durfte, der sich entschieden hatte, der gehen musste, musste.

Irgendwann wurden mir ein paar Dinge klar: Ich darf ihn und seine Entscheidung nicht entwürdigen, indem ich die Schuld auf mich nehme. Das wäre anmaßend und würde ihn klein machen. Und er war schon ein Großer. Und weiters: Ein Leben misst sich nicht allein an Jahren, sondern am Leben derer, die es berührt hat. So, oder so ähnlich, schreibt es Suzanne Collins. Und schließlich: Entscheide dich für das Leben oder den Tod. Dazwischen gibt es nichts. Entscheide dich und dann ziehe es durch.

Ich stehe nun schon lange wieder auf der Seite des Lebens. Ich lache wieder. Und liebe. Und hoffe. Ich gehe und handle. Und sage die Wahrheit, wie ich kann. Und das tue ich für mich. Und für ihn.

Michael Weger, Intendant neuebuehnevillach