Am Freitag (21. Juni) begann die styriarte 2019. Die vierte ohne Nikolaus Harnoncourt. Das Festival zehrt aber weiter vom Geist und der Inspiration seines Gründers und Genius Loci. Er hatte Graz und der Welt fantastische Musik geschenkt. Die wunderbaren Erinnerungen daran leben nicht nur in zig Aufnahmen auf CD und DVD fort, sondern werden auch durch Bücher über den 2016 verstorbenen Cellisten und Ausnahmedirigenten ergänzt. Das jüngste schrieb er noch selbst.

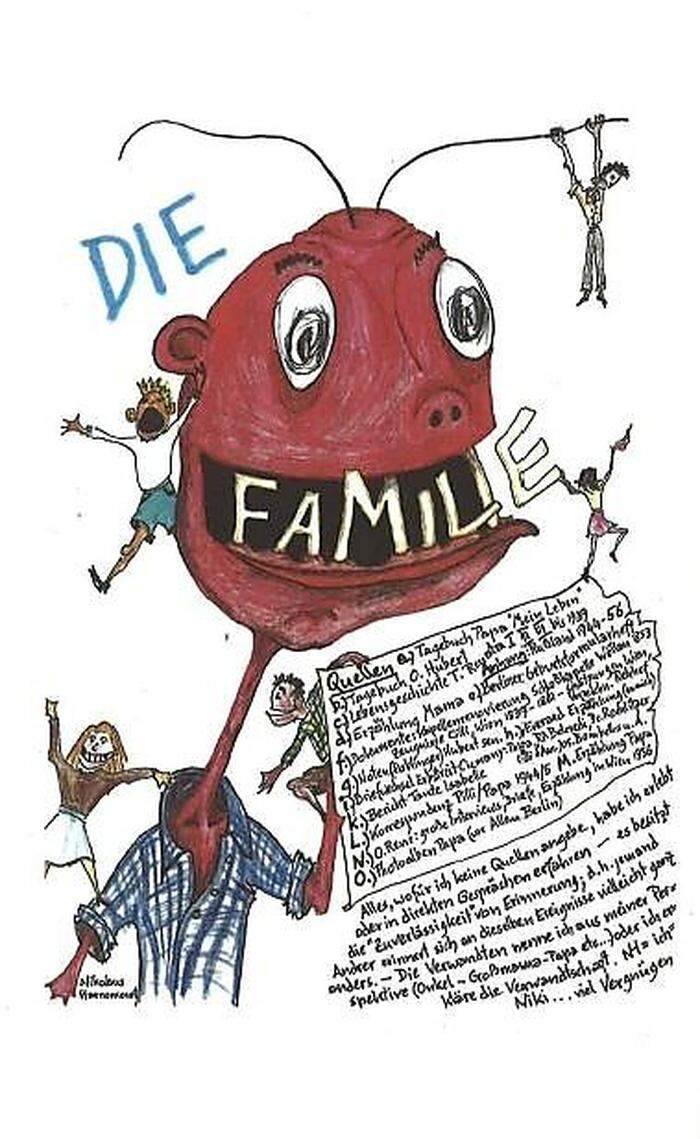

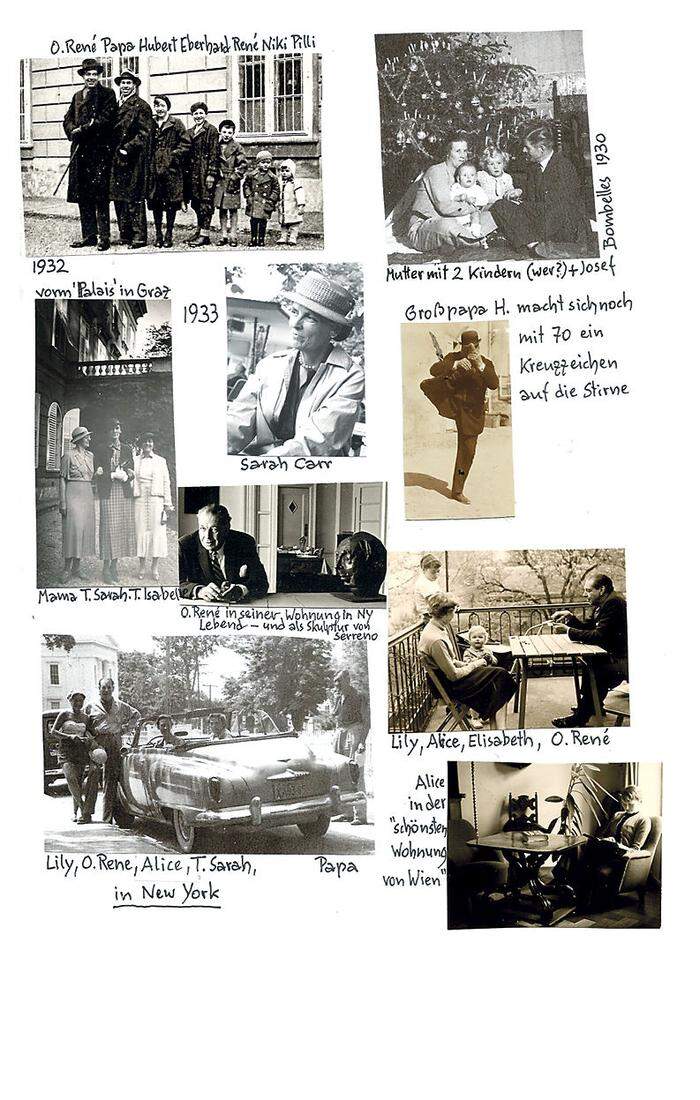

„NH = ich = Niki ... viel Vergnügen“, notierte Harnoncourt zu den Aufzeichnungen für sein „Familienbuch“, die er ab 2011 auf Bitten seiner Enkel zu Papier brachte. Der von seiner Frau Alice edierte Band „Meine Familie“ bietet über die scharfäugigen und zuweilen auch scharfzüngigen Notizen hinaus zahlreiche kommentierte Fotos, Skizzen und Karikaturen des auch zeichnerisch äußerst begabten Adelssohnes.

Wie er als Knirps unter dem Klavier hockte, auf dem sein Vater den Song „I Got Plenty o’ Nuttin’“ aus George Gershwins „Porgy and Bess“ spielte. Wie er leidenschaftlich gern gefinkelte Holzmodelle von Kriegsschiffen bastelte. Wie er eigentlich professioneller Marionettenspieler werden wollte, mit Figuren, die er selbst schnitzte – etwa für den „Doktor Faust“, zu dem er als 17-Jähriger in das Grazer Palais Attems lud. Wie er bald darauf, krank im Bett liegend, Beethovens 7. Symphonie im Radio hörte und daraufhin beschloss, doch Musiker zu werden ...

Nikolaus Harnoncourt sprach auch mit uns gern über seine Kindheit und Jugend. Darum nachfolgend aus der Fülle seiner Chronik, die viele private Einblicke gewährt und zudem von „kulturhistorischer Anschaulichkeit“ ist, wie Witwe Alice Harnoncourt im Vorwort richtig schreibt, ein paar Auszüge aus dem Buch über ganz frühe Erinnerungen des großen Musikers:

Über einen Zornbinkel:

Platsch – sie drehte den Kübel um und das ganze Wasser klatschte auf den kleinen nackten Buben. (So beginnen Harnoncourts Erzählungen, und er erklärt, warum seine Mutter den Zornbinkel auf diese Art bändigen wollte). Mama sagte später oft und mit großem Nachdruck am Ende einer Klage über mein Verhalten: „Dein erstes Wort war NEIN!“ Ich sehe heute, ich hatte recht. Mit dem Brüllen, solange ich nicht reden konnte, und dann mit dem NEIN. Ist es nicht überhaupt das wichtigste Wort? JA klingt zwar lieb, ist aber doch hochgefährlich: Es unterbindet jede Überlegung, jede Debatte. Paff, Schluss!

Über erste Auftritte:

Einmal, da war ich ca. 5 oder 6 Jahre alt, mussten mein Bruder Pilli und ich zu Weihnachten zum Blindeninstitut bei der Grazer Leonhardkirche vorspielen, ich auf der Blockflöte. Ich zitterte so (Lampenfieber wohl?), dass ich keinen einzigen Ton herausbrachte, weil die Flöte vor meinem Mund so hin und her wackelte, dass ich nicht hineinblasen konnte; dabei wusste ich ja, die sehen mich eh nicht, weil sie blind sind.

Über seine Mutter:

Alle Bekannten lobten Mamas Ruhe und Überlegenheit. Aber im Inneren brodelte wohl ständig der Vulkan, lauerte auf den Ausbruch. So kleine, fast unmerkliche Ausbrüche gab es ja immer wieder. Wenn sie mit uns in der Eisenbahn fuhr, und wir sahen eine uniformierte Respektsperson, einen Schaffner oder Polizisten, bettelten wir: „Bitte schimpf den zusammen, bitte!“ Sie hatte uns gelegentlich schon solche Schauspiele geboten, wenn sich so einer blöd anstellte, nicht helfen wollte, keine richtige Auskunft gab – da konnte sie ganz schön loslegen.

Über die Oma mütterlicherseits:

Ein unlösbares Rätsel für mich war Großmama. War Großpapas Autorität gleichsam naturgegeben, seine Lebensrolle, dann beruhte ihre Autorität auf ihrer sehr starken persönlichen Ausstrahlung. Sie war eine große, schlanke, auffallend schöne Frau. Wenn man sie näher kennenlernte, fand man zwei diametral entgegengesetzte Charaktere: Hinter ihrem gütigen, liebevollen Gesicht gab es eine geradezu diamantene Härte.

Über die schreckliche Nazi-Zeit:

Bei uns zu Hause, in der Goethestraße, wurde immer heftiger diskutiert, vor allem mit Papa, der meine häufig extremen Ansichten nicht akzeptierte. Manchmal konnte er sich richtig aufregen. Ich hatte im Bücherschrank die „Kulturgeschichte der Neuzeit“ von Egon Friedell entdeckt, und seine Denkweise überzeugte mich schon im Vorwort – toll, genauso denke ich! – und ich sagte zu Papa bei der nächsten Auseinandersetzung: „Das kann nicht falsch sein, das schreibt sogar der Friedell!“ Da wurde er etwas unsicher oder verkrampft: „Der Friedell ist ein Journalist, den kann man nicht ernst nehmen – und außerdem hast du das Buch nie gelesen und den Namen nie gehört, verstehst du mich?!“

Über die Armut vor dem Krieg:

Unsere Kleidung war meist vom Ältesten an den nächsten vererbt. Das Essen sehr einfach: Frühstück werktags Sterz und Karo-Franck-Kaffee, mittags und abends etwas Gemüse mit Kartoffeln und Einbrenn. Nudeln waren selten (toll!), Fleisch nur sonntags, Fisch nie. Mama sagte: „Anderen geht’s noch viel ärmlicher!“, und sie bestand darauf, einen Buben als Kostgänger zu nehmen.

Nochmals der Nein-Sager:

Warum kennt die Kunst kein Ja? Sofort würde es Kitsch. Sie kennt nur das Nein, die große Frage, den tieferen, furchtbaren Einblick. Echte Kunst ist ja auch deshalb immer Opposition.

Michael Tschida