Don Giovanni, Ihr Datenspeicher ist fast voll! So könnte es irgendwann heißen. Fotos, Filme, Upskirting-Schnappschüsse von 1800 Frauen, ja, die müssen erst einmal Platz haben auf dem Handy...! Donna Anna posiert in Korsage und Strapsen lasziv für die Kamera des Unbekannten in ihrem Zimmer. Schon in der ersten Szene betont Elisabeth Stöppler: Hier geht es nicht einfach um den ewigen Verführer, hier geht es um ewige Verführungen, ob durch Mann oder Frau. Die deutsche Regisseurin zeigt eine übermedialisierte, bis ins Letzte ausgeleuchtete Spaßgesellschaft, an der jeder und jede seine Begierden haben und nach freiem Willen teilen will, von der jeder und jede sich unbedingt etwas nehmen, mitnehmen möchte. Einer freilich alles: Don Giovanni. Als Adeliger aus Sevilla im 17. oder 18. Jahrhundert durfte er das noch. Aber heute? Ist er da immer noch ein Rock-, sprich Kittel-Star?

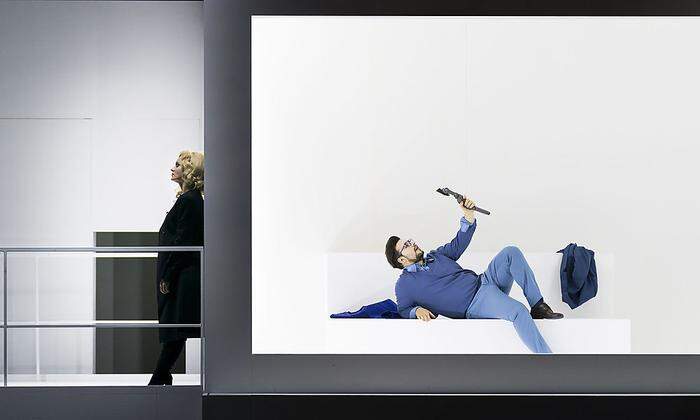

Stöppler transponiert die labyrinthische Geschichte um (scheinbare) Liebe, (echte) Lust und (kurze) Leidenschaft und das Leid aller, das sich dadurch ergibt, in die Gegenwart. Feine Leute vor und in einer feinen Hütte, Bauhaus-Villa vielleicht. Annika Haller hat mit dieser zwar fast die gesamte Bühne verstellt, dafür vertikal variantenreich bespielbare Plätze geschaffen und mit der Hausfassade auch Projektionsflächen für Sarah Derendingers psychologisierende Videos der Figuren. Stöppler demonstriert: Das Leben, das Lieben ist ein Kampf – ob gestern, heute oder morgen. Wenn sich bei ihr Paare umarmen, sieht das eher nach Ringen als nach Halsen aus. Der 42-jährigen Hannoveranerin gelingt dieser Zeiten- und Ideentransfer allerdings nicht bruchlos, nicht ohne Unschlüssigkeiten und zuweilen ein wenig banal.

Vor dem Haus und in den Etagen spielen alle ihr eigenes Spiel. Besonders natürlich Don Giovanni, über dessen Unangepasstheit bezüglich Moral oder gar Verantwortung gegenüber Frauen sein Diener Leporello nüchtern sagen wird: "Ein Viereck kann nicht rund sein". Keine runde Sache ist auch die Hauptrolle, wofür Alexey Birkus zunächst einmal nichts kann, denn er führt einen virilen Bass. Aber warum alle chicen Frauen um ihn herum ausgerechnet einem strizziartigen Charakter in Jeans, Kapuzenjacke und Turnschuhen erliegen sollen, bleibt rätselhaft. Da wurde der Weißrusse von der Regie und von der Kostümbildnerin (Su Sigmund) allein gelassen. Leporello hingegen ist mit Neven Crnić bestens besetzt, der bosnische Bassbariton holt sich für seine stimmliche und darstellerische Leistung am Ende auch den größten Applaus ab.

Der Rest des Ensembles reicht nicht ganz an diesn beiden heran: Die russische Sopranistin Katerina Tretyakova wächst in die Rolle der Donna Anna erst hinein, dafür aber schön; detto Anna Brull nach einigen intonatorischen Wacklern in jene der Donna Elvira, gezeichnet als wankelmütiger Vamp. Pavel Petrov muss den Don Ottavio als ziemlichen Biedermann anlegen, ausgestattet mit dem Charme eines Businessanzugs von der Stange, er punktet aber mit seinem knackigen Tenor. Eva-Maria Schmid, Sopranistin aus Schärding und seit Herbst neu im Opernstudio, gibt ein blitzsaubere Zerlina, der allerdings etwas mehr Keckheit guttäte. Dariusz Perczak setzt seinen Bariton klug ein als Masetto, der gar nicht so Wilde auf seiner Ducati-Maschin'. Und Dmitrii Lebamba orgelt den Komtur, der nach seinem Tod als Schatten, Projektion oder Figur (Rudi Widerhofer als stummer Schauspieler) durch die Szenen geistert und Don Giovanni dafür, dass dieser seiner Tochter Donna Anna nachstellte und ihn erschoss, schließlich mit einer Kugel in die Hölle schickt.

Auch im Graben brauchte man eine Anlaufphase, was selbst peinliche Groupie-Schreie von den Rängen für Andrea Sanguineti nach der Pause nicht kaschieren konnten. Der 36-jährige Italiener, schon für drei Neuproduktionen im Haus zu Gast, fand mit den Grazer Philharmonikern und dem von Georgi Mladenov einstudierten Chor bald zu dichten Phasen, lieferte selbst Continuo-Parts und streute dabei (unnotwendigerweise) Spassetln wie Richard Wagners Hochzeitsmarsch ein. Sanguineti arbeitete dramatische und melancholische Passagen in Mozarts Meisterwerk plastisch heraus, mit seinen reschen Tempi brachte er die Sänger – zumal in Ensembles – zuweilen aber nah an die Kante.

Elf Jahre nach Johannes Eraths ausgebuhter Regiearbeit, bei der Hendrik Vestmann am Pult stand, nun also eine solide inszenatorische und musikalische Produktion, der vom Guten zum Großen aber doch Einiges fehlt.

Michael Tschida