Das ist der Fluch des Berühmtseins: Jeder macht sich ein Bild von dir, so man nicht gleich das öffentliche Bild übernimmt. Im Fall von Susan Sontag war das: Schriftstellerin, Kritikerin, Filmemacherin, Superintellektuelle und Ikone für eh fast alles. Die größten Fotografen ihrer Zeit haben sie porträtiert, nicht zu vergessen, dass sie mit einer der Größten ihrer Zunft zusammen war: Annie Leibovitz. Doch dieses Bild war auch ein selbst kultiviertes, eine schillernde Kopie, um es ihrem dunklen Selbstbild drüberzustülpen: „Sie betrachtete sich selbst immer als Außenseiterin – ein fundamentaler Unterschied dazu, wie sie von außen wahrgenommen wurde“, wie Benjamin Moser in seiner Biografie über Susan Sontag schreibt.

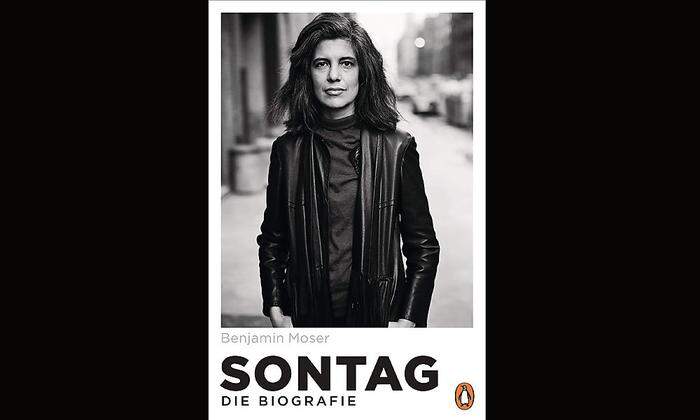

Über 900 Seiten, jedes Kapitel mit mehrseitigen Quellenangaben. Gern wird dem Buch das Wort monumental zur Seite gestellt. Falsch ist das nicht, der US-Autor wurde dafür heuer mit dem Pulitzerpreis in der Kategorie „Biografie“ ausgezeichnet. Moser zimmert aus privaten Aufzeichnungen und vielen Gesprächen eine Biografie, die nicht nur das Leben der 2004 verstorbenen Susan Sontag nachzeichnet, sondern immer auch die Zeit und ihr Umfeld, von dem sie beeinflusst wurde und dem sie ihren Stempel aufdrückte.

Alles beginnt mit einem viel lesenden Kind, das gegen eine glamoursüchtige Mutter antritt, eine Hassliebe mit Abhängigkeitsfaktor. Moser gelingt eine Familien- und Freundesaufstellung, die tief in das Wurzelwerk des Sontag’schen Stammbaums eindringt. Intensiv ausleuchtend, nie bloßstellend. Schillernd, aber nicht oberflächlich glitzernd. In diese abfärbende Lebenswelt verwoben sind ihre wichtigsten Werke wie etwa „Notes on ,Camp‘“, „Krankheit als Metapher“ oder „Über Fotografie“. Susan Sontag, eine Lichtgestalt und ihre Dämonen, ein lebenslanger Kampf mit Sogwirkung.