Meister der Untertreibung sind wohl weder der Künstler noch jene, die ihn hymnisch huldigen. „Ein Maupassant, ein Schnitzler, sogar ein Joseph Roth von morgen könnte André Heller werden“, zitiert der Verlag zu Werbezwecken die „Süddeutsche Zeitung“.

Nun, man sollte das Zirkuszelt ruhig im Dorf lassen, zumal die an der Peinlichkeitsgrenze entlangschrammenden Überhöhungen gar nicht notwendig sind. Denn, ja, auch die zu Papier gebrachten Worte von André Heller leuchten prächtig, die frühen und die späten Worte, denn die vorliegenden Erzählungen stammen „aus vielen Jahren“; aber der Vergleich mit Unvergleichlichen wie Maupassant, Schnitzler und vor allem Roth, Joseph: Mumpitz!

Bis ins Jahr 1969 reichen diese ausgedehnten Wort-Reisen zurück, und sie führen vor allem ins mal schlammige, mal glitzernde Biotop der Kindheit und Jugend in Wien, in das Heller erinnerungswütig und -mutig seine Schreibfeder eintaucht, und die Tinte, die daraus fließt, sie hat einen schönen Sepiaton.

Die Figuren zählen, nicht der Schreiber

In diesen wunderbaren und oft beglückend wundersamen Erzählungen, die trotz Reminiszenzcharakter nie der Verklärung anheimfallen, tut André Heller etwas, wofür ihm sonst eher die Begabung fehlt: Er nimmt sich zurück und lässt seinen Figuren den Vortritt. Dem Kellner zum Beispiel, der in einem Kaffeehaus dient, wo die kleinen Weltuntergänge vor der Tür bleiben, wie die Hunde. Oder dem alten, siechenden Musiker, der sich „durch das Dornengestrüpp einer langen Nacht“ kämpft und dem Tod geifernd ins Angesicht spuckt.

Und natürlich klettert Heller auch in den Buchtelolymp hoch und findet dort, im Hawelka, alle Zutaten für sein zukünftiges Künstlerleben: „Das Geschichtenerzählen, den Selbstbetrug, die Erinnerungstüchtigkeit, das Kritisieren, das Sich-Stilisieren.“

Über all das kann man schön weinen und bitter lachen. Und dankbar applaudieren. So ein funkelnder, erhellender Wort-Zirkus!

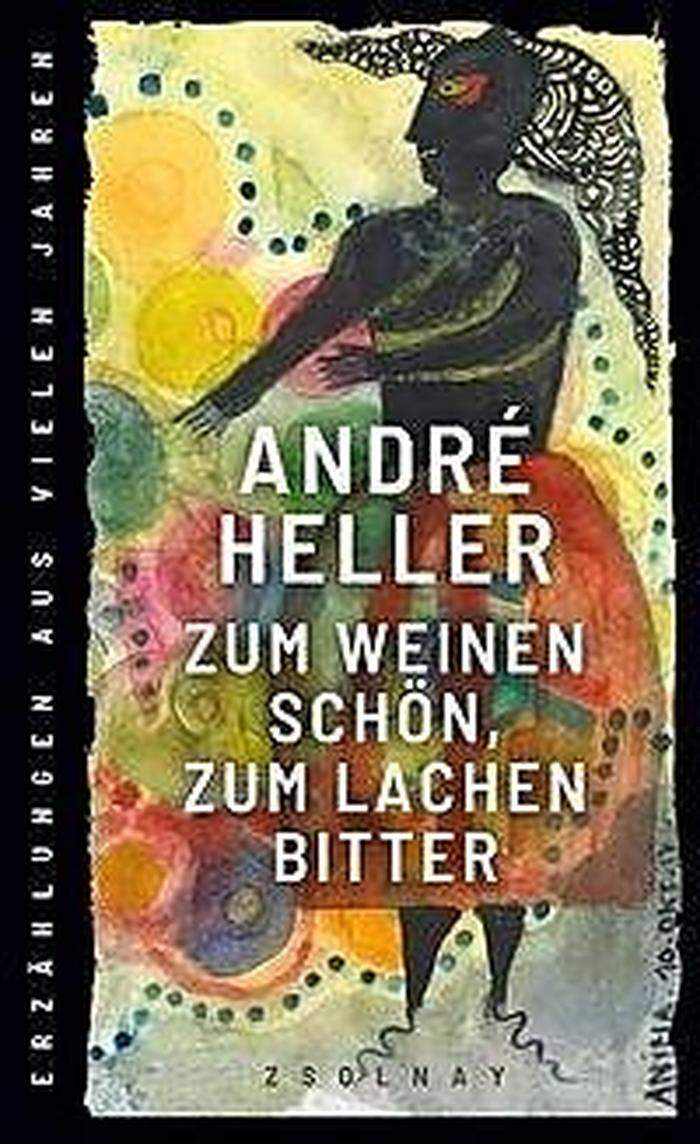

Buchtipp: