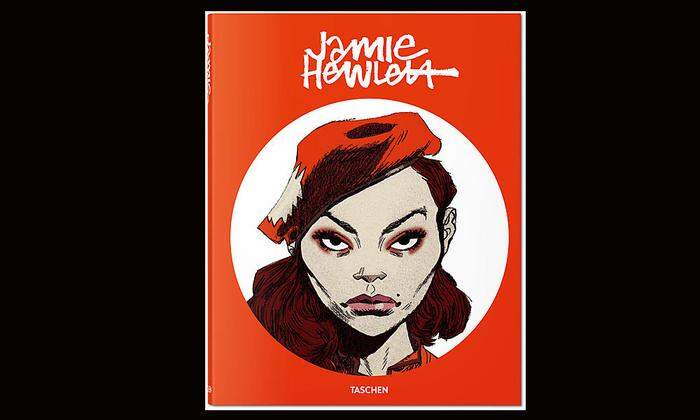

Jamie Hewlett einen Comiczeichner zu nennen, ist so treffend wie unzureichend: Tatsächlich wurde der Brite bekannt als Erfinder von Tank Girl, einer Punk-Göre mit Panzer, Gewehr und Sex-Appeal, die seit Ende der 80er in Hewletts Comic-Serie durch ein postapokalyptisches Australien rauschte – und erst zur Vorreiterin und dann zum Maskottchen der Riot-Girl-Bewegung und Anti-Fashion-Welle der 90er-Jahre wurde. Weltberühmt wurde Hewlett dann durch eine virtuelle Band: Mit seinem Kumpel und Mitbewohner, dem Blur-Sänger Damon Albarn, erfand er die Gorillaz – vier Comicfiguren aus der Feder Hewletts, die auf echten Platten Songs veröffentlichen, die Albarn schreibt und die sich längst millionenfach verkauft haben. Seit einigen Jahren dringt Hewlett allerdings auch in die klassische Kunstwelt vor: Erst gemeinsam mit Albarn, als die beiden eine chinesische Oper adaptierten, inzwischen auch als Maler, Zeichner und Grafiker mit Ausstellungen in renommierten Galerien und nun sogar einem eigenen Kunstband.

Mr. Hewlett, Ihr neuer Kunstband beginnt mit Ihrem Anarcho-Comic „Tank Girl“, dessen Heldin schon vorab die spätere Girl-Power-Bewegung verkörperte. Im Buch heißt es, Björk und Courtney Love seien Fans gewesen und viele junge Frauen hätten Tank Girl damals in den frühen 90er-Jahren als „inoffizielles Maskottchen ihrer Selbstermächtigung“ gesehen. Hatten Sie reale Vorlagen für die Figur des Tank Girl?

Jamie Hewlett: Tank Girl stellt einfach die Art Frau dar, die ich selbst immer faszinierend fand: Frauen, vor denen andere Männer Angst hatten. Ich bin schon mit vielen starken Frauen aufgewachsen, und dann, in der Schule, so mit 10, 11 Jahren, war ich hingerissen von diesem Skinhead-Mädchen ein paar Klassen über mir. Ihr Kopf war geschoren, sie trug Doc-Martens-Stiefel und war knallhart. Sie war aufregend, strahlte aber auch Macht aus: Keiner hat sich mit ihr angelegt. Auf der Kunsthochschule traf ich dann die verschiedensten Frauen: ausgeflippte, feierwütige, intellektuelle; sie redeten Klartext, ließen sich nichts gefallen. Ich genoss ihre Gesellschaft, sie inspirierten mich.

Mehr als die Stil-Ikonen aus Film und Pop?

Jamie Hewlett: Ich glaube schon. Natürlich bin ich in einer Zeit mit starken Frauenfiguren in der Popkultur aufgewachsen wie Debbie Harry und Susie Suh und anderen Punk- und New-Wave-Künstlerinnen. Aber auf Ideen für meine Kunst brachten mich eher die Menschen aus Fleisch und Blut. Bei Stars musst du dem Bild auf der Leinwand oder dem Poster glauben. Heute ist es noch schlimmer: Wer in den Medien ist, spielt eine Rolle. Mit der wahren Persönlichkeit hat das oft nichts mehr zu tun – so kamen wir ja auf die Gorillaz: Wenn Popstars schon „fake“ sind, wollten wir gleich eine ganze Band frei erfinden. Sicher, da flossen auch Figuren wie Keith Richards ein. Aber am prägendsten waren doch die Leute, mit denen ich oft redete und abhing.

„Tank Girl“ galt damals durchaus als feministisch und kämpferisch. Aber wenn man die Comics nun wieder liest, kommt vieles aus heutiger Sicht im Pin-up-Stil daher: nackte Haut, sexy Posen, anzügliche Sprüche. Ist das kein Widerspruch?

Jamie Hewlett: Nein, das sollte ja ein Seitenhieb auf einige meiner männlichen Zeichnerkollegen sein, die in ihren Superhelden-Comics sehr sexy Frauen in sehr engen Kostümen zeigten – ohne im wahren Leben je ernsthaft mit einer Frau gesprochen zu haben. Tank Girl sah auf den ersten Blick auch so aus – nur ist ihr Schädel rasiert, sie ist vulgär, hat mal einen abgebrochenen Zahn, mal ein blaues Auge. Klar ist sie sexy, sie ist eine Frau. Aber sie schert sich um nichts und will keinem gefallen: Sie hat Sex mit einem mutierten Känguru! Das fanden wir damals witzig.

Die jüngste feministische Bewegung, „MeToo“, hat in Ihrer Wahlheimat Frankreich eine besondere Reaktion ausgelöst: In einem Text, den „Le Monde“ abdruckte und den über 100 prominente Französinnen um die Schauspielerin Catherine Deneuve unterschrieben, hieß es, „MeToo“ habe totalitäre Züge und gefährde das Flirten an sich. Es gebe ein Recht auch auf „hartnäckiges oder ungeschicktes Flirten“.

Jamie Hewlett: Ich war ja ganz nah dran bei der Genese der Enthüllungsgeschichte des „New Yorker“-Magazins über Harvey Weinstein: Meine Ehefrau, Emma de Caunes, war unter den Ersten, die ihre eigenen unangenehmen Erlebnisse mit Weinstein darin öffentlich machten. Viele seiner Opfer hatten Angst, ihre Klarnamen zu nennen, weil Weinstein so einflussreich war. Sie haben es sehr lange untereinander und mit den Autoren debattiert; und auch ich habe mit meiner Frau lange darüber gesprochen. Am Ende sagte sie: Er muss entlarvt werden, und ich werde mit meinem Namen dazu stehen – wenn es nach hinten losgeht, sei’s drum. Seitdem ist das Ganze regelrecht explodiert. Natürlich kann es unter den Unmengen wahrer Geschichten misshandelter Frauen auch Trittbrettfahrer mit ausgedachten Beschuldigungen geben. Und natürlich ist es ein großer Unterschied, ob ein Schauspieler etwas Unhöfliches zu einer Frau gesagt hat oder ob jemand eine Frau tatsächlich vergewaltigt oder es versucht hat. Wenn man diese Grenzen verwischt, droht eine Hexenjagd ...

Also geben Sie Deneuve & Co. in dem Punkt Recht, wo sie „MeToo“ Hysterie und Prüderie vorwerfen?

Jamie Hewlett: Nein, kein bisschen! Stellen Sie sich vor: Einige der Unterzeichnerinnen behaupten, dass eine Frau selbst aus einer Vergewaltigung einen gewissen Gefallen ziehen könnte. Unfassbar. Aber das ist die alte Riege. So wie diese – mit Verlaub – älteren Frauen zu ihrer Zeit behandelt wurden, geht man heute nicht mehr miteinander um. Ich verstehe auch nicht, wie eine Frau sagen kann, dass es okay ist, wenn ein Mann dich anfasst oder sich in der Metro an dir reibt. Es wirkt dämlich auf mich, den Männern fast schon Absolution für ihr schlechtes Verhalten zu erteilen. Diese Frauen schreiben darüber, ihre Töchter nicht zu Opfern, sondern zu selbstbewussten Frauen zu erziehen, denen das nichts ausmacht. Wie sie ihre Söhne erziehen wollen, dazu gibt es kein Wort.

Vielleicht sollte „Tank Girl“ für alle Jungs zum Pflichtstoff in der Schule werden. Da kann man zumindest lernen, was Aggression und Macht von Flirts und Sex unterscheidet.

Genau! (lacht) Alles, was ein Mann nicht mehr zu einer Frau sagen würde, wenn sie ein Maschinengewehr über der Schulter hat, ist wahrscheinlich kein Flirten.

Als Sie „Tank Girl“ entwarfen, waren Sie ein Underground-Zeichner. Danach haben Sie den GORILLAZ die Popkultur geprägt. Inzwischen jedoch stellen Sie großformatige Bilder in berühmten Galerien aus und legen nun einen Kunstband mit Ihren Arbeiten vor. Wollen Sie etwa werden, was der Urvater des Underground-Comics, Robert Crumb, „artsy-fartsy“ nannte?

Jamie Hewlett: (lacht) Kommt auf die Definition von „artsy fartsy“ an, stimmt’s?

Naja, Crumb hadert damit, „Künstler“ genannt und im Museum of Modern Art ausgestellt zu werden. Er sieht sich einfach als Comiczeichner und reimte deshalb „Kunst“ auf „Furz“.

Jamie Hewlett: Klar, vieles in der heutigen Kunstwelt ist abgehoben und „fake“. Aber klassische Kunst hat schon immer zu meinen Einflüssen gehört. Als ich jung war, habe ich zwar Comics verschlungen – vor allem das amerikanische Witzheft MAD und das französische Science-Fiction-Magazin Metal Hurlant. Damals wollte ich unbedingt Comiczeichner werden. Aber darauf brachten mich eben nicht allein die Comics.

Sondern schon klassische Kunst – als Kind?

Jamie Hewlett: Ja, meine Mutter war Künstlerin, also hatten wir eine Menge Kunst-Bücher zu Hause. Ich war schon immer ein sehr visueller Mensch: Ich kann mich eher erinnern, welche Kleidung jemand bei unserem letzten Treffen trug, als daran, was er erzählt hat. Als Kind habe ich alles aufgesogen, was mir unterkam und was mich ansprach – wegen Motiv, Farbe, Layout. Mir war egal, wer es gemalt hatte. Was mich visuell ansprach, versuchte ich nachzuahmen: Zeitungskarikaturen, den Americana-Zeichner Norman Rockwell, aber auch Picasso liebte ich schon als Kind.

Und warum zeichneten Sie dann doch zuerst Comics?

Jamie Hewlett: Da hatte ich das Gefühl, das ich so etwas – im Gegensatz zur Malerei – auch könnte. Bei Gemälden konnte ich mir nicht mal vorstellen, wie sie das überhaupt hinbekommen hatten. Bei Comics sah ich, wie die Linien aufgetragen waren. Ich ahmte den Strich nach, die Drucktechniken – aber nicht, indem ich Vorlagen abzeichnete, sondern indem ich es im Kopf behielt und später aus der Erinnerung heraus zeichnete. Deshalb kann ich bis heute von einem Stil zum nächsten springen. Alles andere würde mich auch zu Tode langweilen.

Aber Ihre Motive kamen eindeutig aus dem Pop, seit den ersten Comics. Bei den GORILLAZ verschmolzen Sie Ihre Zeichnungen dann sogar mit der Musik von Damon Albarn zu einem Gesamtkunstwerk. Wollten Sie so zeigen, dass Ihre Arbeit in erster Linie Pop und erst in zweiter Linie Kunst ist?

Jamie Hewlett: Die GORILLAZ sind einfach ein Gemeinschaftsprojekt: Was man hört, kommt von Damon, was man sieht, ist mir dann zu der Musik eingefallen. Es stimmt aber, dass das für mich ein konsequenter nächster Schritt war. Denn ich höre seit jeher Musik, wenn ich zeichne. Vor dem tatsächlichen Zeichnen inspiriert mich das mehr, als mir Bilder anderer Künstler anzusehen. Mit Musik entsteht dieser spezielle Moment: Meine Laune passt zu den Motiven, und das Zeichnen läuft wie von selbst – das ist dann regelrecht beglückend. Besser als Drogen. Aber ich brauche diesen Gemütszustand, ich kann nicht den Autopilot einschalten und loszeichnen.

Welche Musik lief denn, als Sie seinerzeit „Tank Girl“ erfanden?

Jamie Hewlett: Hm ... Damals habe ich sehr viel Tom Waits gehört. Mein Bruder überließ mir für sechs Monate sein kleines Ferienhaus auf dem Land. Da saß ich allein, isoliert auf dem flachen englischen Land, und tat nichts als „Tank Girl“ zu zeichnen. Und die ganze Zeit lief Tom Waits.

Ja, das passt. Und bei Ihrer Serie mit den fast Albrecht-Dürer-haften Zeichnungen von Pinienbäumen war es dann Jazz oder Klassik?

Jamie Hewlett: Gute Frage. Ich glaube, ich hörte viel französische Musik, Colette Renard und Edith Piaf und Serge Gainsbourg. Die Bilder entstanden ja in Südfrankreich, und auch meine Frau, die ja Französin ist, empfahl mir französische Musiker, etwa von Barbara. Ich habe diese feinen, detaillierten Linien fast schon mechanisch gezeichnet. Die Musik untermalte das perfekt, es entstand wieder dieser Moment. Hätte ich dazu, sagen wir, die Sex Pistols gehört, wäre wohl etwas anderes herausgekommen.

Steven Geyer