Kompromisslosigkeit zeichnet fast alle Werke von Cormac McCarthy aus. Der Weg in die Finsternis ist vorgezeichnet. Aber beinahe höflich hält sich dieser US-Autor von Weltgeltung an die Anstandsregel, wonach der Letzte das Licht ausmacht. Was stets bleibt, ist ein universeller Dichter, berechenbar unberechenbar. Wenig überraschend erscheint es da, dass sich McCarthy bis zu seinem 89. Lebensjahr Zeit ließ, ehe er sein – zweiteiliges – Opus Magnum veröffentlichte.

Vor knapp vier Wochen erschien weltweit Teil eins, auf Deutsch „Der Passagier“ betitelt. In diesem 500-Seiten-Roman ließ McCarthy seinen apokalyptischen Reitern freien Auslauf, am Ende des Werks standen mehr Fragen als Antworten. Einige Anhaltspunkte: Im Zentrum steht das Geschwisterpaar Bobby und Alicia. Die beiden verbindet weitaus mehr als nur platonische Liebe. Alicia ist unter anderem eine geniale Mathematikerin, gilt aber als geistesgestört. Dritter im Bunde ist der Vater des unzertrennlichen Duos. Er war als Physiker mitbeteiligt am Bau der ersten Atombombe.

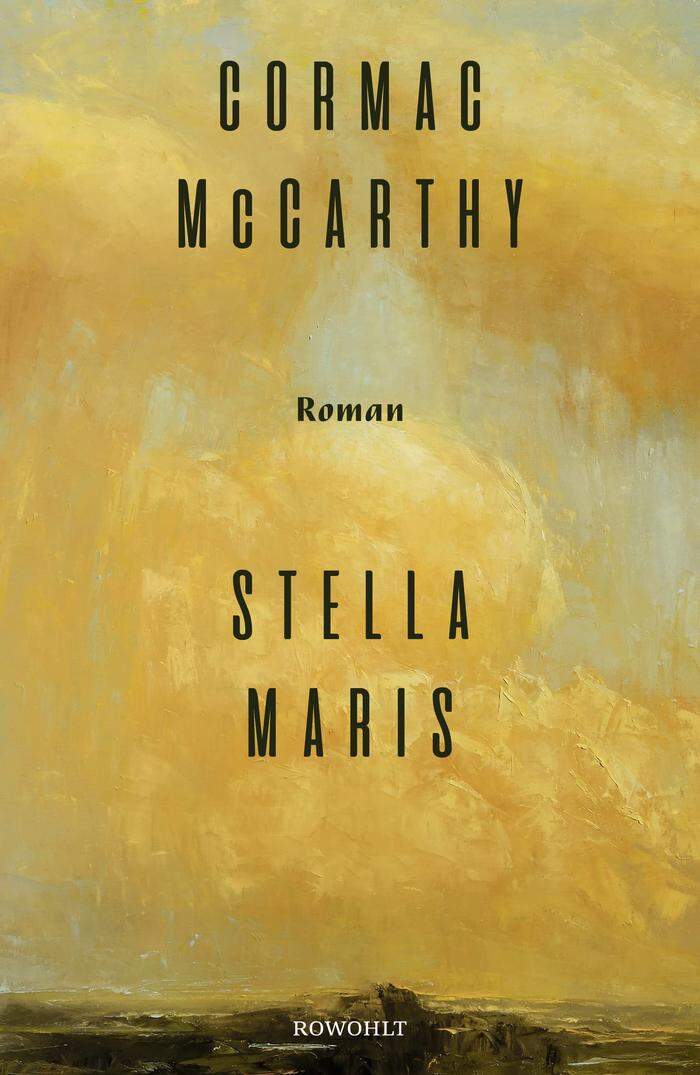

Nun folgt mit „Stella Maris“ der zweite Teil, der einige Lösungen bringen sollte. Irrtum, Sackgasse. Stella Maris verweist natürlich auf den viel besungenen Meerstern. Im Roman trägt diesen Namen aber eine psychiatrische Anstalt, in die sich Alicia – angeblich schizophren und suizidgefährdet – freiwillig begibt. Da in dieser poetischen Gesamtkomposition nichts ist, wie es scheint, und jedes erzählerische Regelwerk außer Kraft gesetzt ist, sorgt der Skeptiker und Pessimist für die nächste Überraschung: Das Buch besteht ausschließlich aus Dialogen.

Die Konsequenz: Ein sprachlich-geistiger Kometenhagel durch die Gesprächsprotokolle zwischen dem aufgeschlossenen Therapeuten und der blitzgescheiten Alicia, daheim in der Welt der Mathematik, der Physik, der Philosophie, als exzellente Geigerin gesegnet mit dem Glauben an die Kraft der Musik, die nach Ansicht der „Patientin“ in all dem Weltenchaos ein völlig eigenständiges, unverwüstliches Dasein besitzt.

Rasch ist klar, dass Cormac McCarthy, Dichter, Philosoph, Soziologe und Wissenschaftler in Personalunion, diese Alice zu seinem Alter Ego formt – in einer faszinierenden geistigen Weltumrundung, in Begleitung etlicher Genies, von Gödel bis Wittgenstein, von Bach bis Turing. Hinzu gesellt sich die Quantenmechanik, mit der sich McCarthy schon länger intensiv beschäftigt. Wer meint, dies alles klinge zu kompliziert, liegt falsch. Der Autor ist ja auch ein Meister der präzisen, pointierten und zynischen Dialoge.

Zuweilen erinnert sein Buch ein wenig an Robert Mertons cleveres Spiel mit dem Gleichnis, wonach ein Zwerg, der auf den Schultern eines Riesen sitzt, stets weiter sieht als der Riese selbst. Cormac McCarthy ist Riese und Zwerg zugleich, der „Stella Maris“ mit einem sehr berührenden Schluss ausklingen lässt. Das klingt fast nach einem Vermächtnis. Nichts da. Hier irrt McCarthy, dieser Stern am Dichterhimmel.

Buchtipp: Cormac McCarthy. Stella Maris. Rowohlt,

240 Seiten, 25,50 Euro.

Werner Krause