Niemand ist vor Diskriminierung sicher. Zumindest die Altersdiskriminierung ist etwas, was die meisten von uns schon einmal erlebt haben oder noch erleben werden. Es gibt aber noch gesellschaftliche Positionen, die ein – zumindest weitgehend – diskriminierungsfreies, privilegiertes Leben ermöglichen. Wer eine helle Hautfarbe hat und heterosexueller Mann ist, muss sich vergleichsweise am wenigsten Sorgen machen. Er könnte selbstverständlich in ökonomischer Hinsicht bedroht sein, während für Frauen, Homosexuelle, Transpersonen und Menschen mit dunklerer Hautfarbe noch weiteres Ungemach in Gestalt von Rassismus, Sexismus und Homophobie dazukommt. Viele Emanzipationsbewegungen der letzten Jahrhunderte haben letztlich gegen solche Diskriminierungen opponiert und eine Gleichstellung mit den Privilegien von „weißen Männern“ verlangt.

In den vergangenen Jahren bröckelt die moralische, intellektuelle und ökonomische Autorität des „alten, weißen Mannes“ tatsächlich zusehends: Plötzlich werden Synchronsprecher dafür kritisiert, weil sie die längste Zeit einen Inder in einer Zeichentrickserie mit „lustigem Akzent“ ausgestattet hatten. Plötzlich darf nicht jeder Übersetzer jedes Buch übersetzen. Und man darf auch nicht mehr über alles so reden, wie man es gerne würde oder gewohnt ist. Egal, ob es um den Islam geht, um Minderheiten, um Kunst oder um die Demokratie. Oder auch nur um Begriffe, die man sich nicht nehmen lassen will.

Einiges, was dieser Personengruppe nun zugemutet wird, hat tatsächlich den Zug einer Diskriminierung. Was aber weit mehr erstaunt – obwohl es nicht überrascht – ist die Empfindlichkeit, mit der „alte, weiße Männer“ all den feministischen, queeren, postkolonialen und identitätspolitschen Argumenten und Forderungen entgegentreten.

Die halbe publizistische Intelligenz der Industriestaaten scheint dagegen mobil zu machen und stilisiert ihre vergleichsweise sehr milde Form von Diskriminierung zu einem Hauptproblem der Gegenwart hoch. Denn: Nicht der „weiße, alte Mann“ und seine Privilegien und seine Deutungshoheit, sondern nicht weniger als Demokratie, freie Gesellschaft und freies Denken stünden dabei auf dem Spiel, so die Stoßrichtung der Kritik. Als wäre diese „umgekehrte Diskriminierung“ auch nur im Ansatz mit der skandalösen Behandlung von Homosexuellen, Afroamerikanern, armen Landarbeiterinnen usw. vergleichbar.

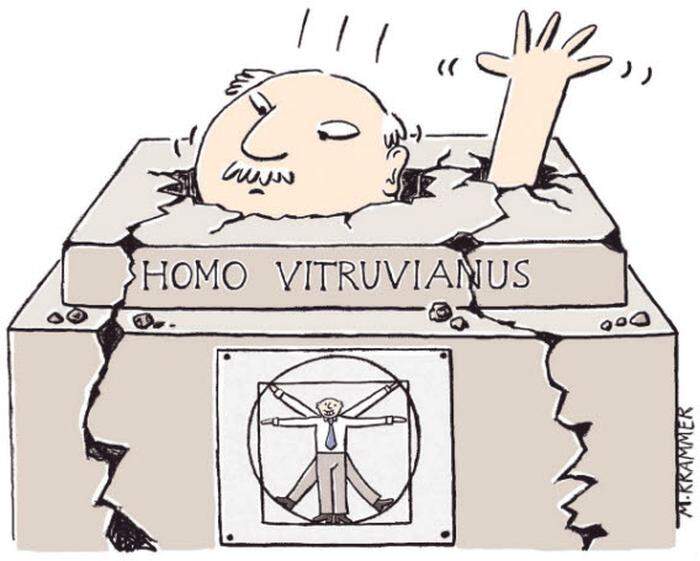

Man könnte ja mit einem Flüchtling am Mittelmeer, einer alleinerziehenden Afroamerikanerin im US-Süden, der minderjährigen Textilarbeiterin in Indien und dem Indigenen im Urwald Amazoniens darüber reden, inwieweit sie alle bisher von Demokratie, freier Gesellschaft und freiem Denken profitiert haben. Das Grundübel dieses hier zutage tretenden Missverhältnisses liegt vermutlich schon in der historischen Konstruktion. Der Humanismus und die darauf aufbauende Aufklärung haben selbstredend das europäische, männliche Individuum als neues Maß der Dinge in den Mittelpunkt der Welt gesetzt. Das war eine großartige Revolution des Denkens und des Weltbilds. Wobei das Bild nicht vollständig ist. Der „vitruvianische Mensch“ des Leonardo da Vinci, Symbol für die Geisteshaltung der Neuzeit, ist ein Mann. Auf die Idee des freien Individuums, die die Glaubenssysteme allmählich zersetzt und dann ersetzt hat, sind Idealismus, Liberalismus und Kapitalismus aufgesetzt worden. Der behauptete Universalismus der Revolution entpuppt sich aber schon in seinen Schlagworten als exklusive Veranstaltung: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Die französische Revolutionärin Olympe de Gouges reagierte auf die „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ im August 1789 mit der „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“, in der sie schrieb: „Freiheit und Gerechtigkeit bestehen darin, alles zurückzugeben, was einem anderen gehört. So hat die Ausübung der natürlichen Rechte der Frau keine Grenzen außer denen, die die ständige Tyrannei des Mannes ihr entgegensetzt. “ De Gouges, deren Forderungen immerhin 150 Jahre später zur Einführung des Frauenwahlrechts in Frankreich führten, wurde vier Jahre nach ihrer Proklamation aufs Schafott geführt.

Nun ist es nicht so, dass die Kritik an der Identitätspolitik, an den Dogmen der Diversität und an der Cancel Culture an sich falsch wäre: Vieles spricht für ihre Sinnhaftigkeit. Die Identitätspolitik, die sich zum Sprachrohr von Minoritäten aufgeschwungen hat, ist fragwürdig: Da werden wieder entlang von Hautfarben und ethnischen Zugehörigkeiten Grenzen gezogen oder soziale Gruppen auf ihr Opferdasein reduziert, da möchte man unter dem Deckmantel des Schutzes neue Sprechverbote verhängen und Sprachregime etablieren, die den Diskurs nicht bloß erneuern, sondern einschränken: Wer was über wen sagen darf, gehorcht einer rigiden, schwer durchschaubaren Systematik, über deren korrekte Anwendung identitätspolitische Blockwarte wachen. Auch der Begriff Diversität steckt voller Widersprüche. Diese scheint oft nicht mehr als ein Instrument der Kulturindustrie bzw. der neuen Ökonomie zu sein, um ganz andere Konflikte und Interessen zu verschleiern.

Die ideologischen Scharmützel unserer Tage verbergen diese Konflikte nur. Etwa, dass die Mechanismen der Unterdrückung immer noch hauptsächlich ökonomisch bedingt sind, oder dass Frauen verschiedener kultureller Hintergründe aufgrund einer benachteiligten sozialen Stellung in einer Industrienation ähnliche, beziehungsweise sogar dieselben Interessen haben wie deklassierte männliche Tagelöhner in Indonesien und Peru. Diese Gemeinsamkeiten verblassen, während die Identitätspolitik ständig über andere Gemeinsamkeiten wie „Rasse“ und Gender debattiert und sie damit in unserer Vorstellung verankert. Und doch wirkt das, was „alte, weiße Männer“ in Gestalt des europäischen Denk-Establishments heutzutage dagegen vorbringen, oft weniger wie eine Kritik an falschen Fragestellungen oder einem aufkeimenden Neorassismus, sondern um eine Absicherung der Deutungshoheit. Wer den Diskurs bestimmt, hat die Macht. Und diese Deutungsmacht lässt man sich nicht gern nehmen. Vielleicht ist das der Grund für die Schärfe der Diskussion und gar nicht die Sorge um die Menschheit.

Dabei gelte es, sich um andere Themen zu kümmern:

Vielleicht müsste man auch wieder den Kult ums Individuum und den „freien Willen“, der sich die Welt untertan zu machen anschickte, kritisch befragen. Eventuell sollte man sich in Abgrenzung zu einem ungehemmten Egoismus um unsere Leben als Teil einer Gemeinschaft kümmern, um eine Koexistenz, die weit über die menschliche Gesellschaft hinausweist, und Tiere, Pflanzen und Ökosysteme miteinschließt. Es ginge dabei weniger um die Verteidigung der Rechte als Individuum (wobei die meisten ohnehin viel weniger Rechte besitzen als andere) in einem Machtverhältnis, sondern um eine Neusortierung dieser Verhältnisse, um jene Abhängigkeiten und Resonanzen, die unser soziales und globales Miteinanders mit sich bringt. Es wäre lohnend, mehr über die Verantwortung und die Sorge um die anderen zu reden. Auch weil solche Debatten die Frage um Gerechtigkeit inkludieren würden.