Herr Kriesche, Sie haben sich bald nach dem Krieg entschlossen, Künstler zu werden. Warum?

RICHARD KRIESCHE: Ich hatte zwei hervorragende Kunsterzieher. Einer hat mich gefragt: Willst Du nicht auf die Kunstakademie gehen?

Was sagten Ihre Eltern dazu?

Ja, mach’s. Ich habe aber gesagt, ich will Kunsterzieher werden, wie meine Professoren. Dann kann ich immer noch später entscheiden, Künstler zu werden.

Wie haben Sie angefangen?

Ich habe nach der Natur und nach Magazinen gezeichnet, abgemalt. Meine Zeichnungen waren oft in der Klasse ausgestellt. Hans Fronius, einer meiner Professoren, war ein fantastischer Grafiker, der hat die Dinge anders dargestellt als die Natur. Das hat mich fasziniert.

Der andere, Willi Reinl hat mich auf Klee und Picasso aufmerksam gemacht.

Wie war die Akademie der bildenden Künste in Wien damals?

Mein Lehrer war grafischer Techniker ohne künstlerischen Anspruch. Ich habe mich permanent gefragt: Was tu ich da? Es gab auch wenige Ausstellungen damals. Wien war relativ rückständig und feierte die Wiener Phantastischen Realisten. Ich habe damals schon gewusst, das kann es nicht sein.

Woher kamen dann die Anreize?

Aus Büchern, die mir die Eltern, Kollegen und Freunde gegeben haben. Auch die Bibliothek der Akademie war gut bestückt.

Wann kam der Abschied vom akademischen Kunstbetrieb?

1963 habe ich mein Diplom gemacht und gewusst, das ist der letzte Akt der Akademie, ich mache ganz etwas Anderes. Ich fange bei null an.

Wo ist das?

Der Nullpunkt? Malewitsch, das schwarze Quadrat. Dass das Kunst ist, hat mich so beschäftigt, dass ich es verstehen wollte. Kunst, die ein Nichts war! Und die Holländer, Theo van Doesburg und Piet Mondrian, da wollte ich anfangen. Ich habe alle meine Zeit neben der HTL, in der ich unterrichtet habe, für die Frage verwendet, was ist eigentlich Kunst? Es gab ja alles Mögliche, so ähnlich wie jetzt, ich wollte an die Quellen kommen und hatte Glück.

Inwiefern?

In Wien wurde damals das Zwanzigerhaus eingeweiht. Darin sah ich erstmals eine Chance für meine Kunst. Dessen Leiter Werner Hofmann habe ich ein einziges Foto einer Arbeit geschickt. Er wollte das Werk sehen, hat es gekauft und ausgestellt. Entscheidend war, dass jemand, der weiß, wovon er spricht, mir sagt: Das ist etwas. Ohne Hofmann wäre meine Karriere anders verlaufen.

Gab es andere Brüche?

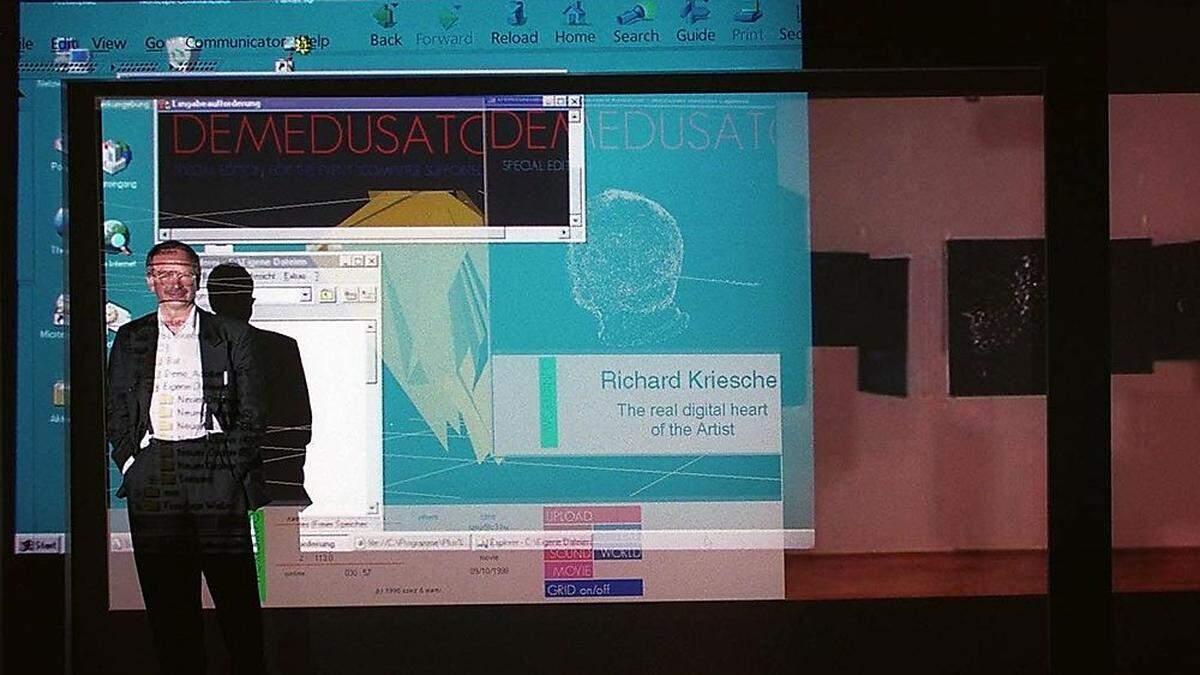

Das Stipendium in England. Das war auch eine Null-Situation wie die Begegnung mit Malewitsch und Mondrian: ich habe dort zum ersten Mal in einer Kleingalerie im Zentrum Londons eine „Videomaschine“ gesehen. Auch ein echter Nullpunkt, etwas radikal anderes, neue Ästhetik, neue Zeit- und Raumwahrnehmung. Das war der Anfang von Medienkunst.

Wieso sind Sie zu Gedrucktem zurückgekehrt?

Weil mit Video der Blick auf das Vorherige geweitet worden ist. Das hat ja alles einen gemeinsamen Nenner – das Massenmedium. Als Künstler warst du auf die Singularität des Kunstwerks programmiert. Der radikalste Schritt war eigentlich Gutenberg, der Buchdruck. Ich war sicher, mit Video beginnt eine absolut neue Ära in der Kunst.

Eine Überschätzung?

Meiner Meinung nach hat das der Kunstbetrieb unterschätzt. Wenn man beispielsweise heute in die gerade laufende Ausstellung „the beginning“ in der „Albertina modern“ geht, sieht man überhaupt nichts von der Medienrealität, sie kommt nicht vor. Heute interessiert uns das Video nicht mehr in seinem Eigenwert, die Digitalisierung ist darüber hinweggegangen. Die Elektronisierung der Wirklichkeit war damals das Neue.

Heute machen Sie viele Interventionen im öffentlichen Raum, vom Marienlift bis zur Farbgebung in Krankenzimmern oder den Oster-Aktionen mit der Kleinen Zeitung. Wieso?

Weil sich der Museums- und Galeriebetrieb in einer Echokammer bewegt, sich selbst widerspiegelt. Der Kunstmarkt kann sich dem Unterhaltungs- und Finanzparadigma nicht entziehen, er braucht die große Zahl. Er hat nicht verstanden, dass Kunst einen Eigenwert hat. Der besteht einzig und allein in der unablässigen Fragestellung nach der Freiheit in der Gesellschaft, sonst brauchen wir die Kunst nicht. Sie muss das radikal Andere, das nicht Zwangsläufige in die Gesellschaft hineintragen, nicht die Gesetze der Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit und der allgemeinen Ökonomisierung in die Kunst.

Daher die Interventionen?

Für mich ist das Unfassbare das große Projekt der Kunst. Wo ich als Künstler tätig bin, ist Kunst für mich der Proberaum des Unfassbaren, mehr nicht. Hier kommt man an das Unfassbare heran, gibt ihm ein Bild. Dann wird es auf die Probe gestellt im Realraum des Unfassbaren, im Raum der gesellschaftlichen Widersprüche, im kunstlosen Raum.

„Du bist nicht allein“ hieß eine Ihrer Oster-Interventionen.

Du brauchst den anderen. Das erfährst du nicht im Proberaum des Unfassbaren, sondern draußen. Dort wird es ernst, auch für mein Leben. Wir brauchen das Visavis, damit wir zu dem werden, was wir sind. So verstehe ich das Künstlersein.

Was fesselt Sie an Ostern so?

Was mich am Christentum grundsätzlich fasziniert, ist die Lehre Jesu, die ich als Kind mitbekommen habe. Da gibt’s nichts, wo ich sagen würde, das hat keinen Sinn mehr, das ist außer der Zeit. Es ist alles in sich stimmig. Unglaublich aber ist, wenn er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Da muss ich doch sagen: Das ist nicht möglich. Das aber ist das Tolle am Christentum, es ist nur zu glauben – eine großartige Behauptung. Ich kann sie glauben, weil das andere dahinter Hand und Fuß hat.

Was war für Sie das Wichtigste in 60 Jahren Kunstschaffen?

Dass ich eine unglaubliche Familie habe, trotz der komischen Dinge, die ich gemacht habe.

Thomas Götz