Vor ein paar Jahren gab es eine europaweite Studie, bei der herauskam, dass nur ein Prozent der Befragten zehn berühmte Wissenschaftlerinnen kannten. 30 Prozent konnten immerhin eine Forscherin nennen, Marie Curie. Weibliche Biografien werden zum Weltfrauentag gern in die Auslage gestellt, danach kommen sie wieder ins Winkerl. Die Aufmerksamkeit für Frauen ist punktuell, nachhaltig ist sie nicht. Zu diesem Schluss kommt auch Leonie Schöler in ihrem aktuellen Sachbuch „Beklaute Frauen“ über Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen, deren Einfluss aus der Geschichte radiert wurde, weil deren Errungenschaften, im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, nicht anerkannt wurden. „Hinter jedem erfolgreichen Mann steht ein System, das ihn bestärkt“, schlussfolgert die deutsche Historikerin, „vor allen anderen steht ein System, das sie aufhält.“

Denn Forscherinnen wie Rosalind Franklin, Lise Meitner oder Jocelyn Bell Burnell wurden von ihren Kollegen um den Ruhm gebracht. Lise Meitner war eine begnadete Physikerin, doch als Frau, noch dazu als Jüdin, lebte sie zur falschen Zeit am falschen Ort. 1906 wurde sie in Wien in Physik promoviert, als eine der ersten Frauen. Es ist bezeichnend, dass ein Berichterstatter aus ihrer Vorlesung über „Kosmische Physik“ die Kosmetische Physik“ machte: Von 1912 bis 1915 wurde sie (inoffizielle) Assistentin bei Max Planck am Institut für theoretische Physik der Universität Berlin, wo sie Otto Hahn begegnete, mit dem sie über Jahrzehnte die Radioaktivität erforschte. Gemeinsam entdeckten sie 1938 die Kernspaltung. Den Nobelpreis für Physik heimste Otto Hahn dafür aber allein ein.

Weiteres tragisches Beispiel: Rosalind Franklin. Die Forschungen der Biochemikerin trugen wesentlich zum Verständnis des Aufbaus von DNA und Viren bei. Für die Entdeckung der DNA-Doppelhelix gab es später den Nobelpreis für Medizin – für die männlichen Forscher. Dabei waren es Rosalind Franklins Daten, mit denen die DNA-Struktur bestätigt werden konnte. Am King’s College London erhielt Franklin mithilfe der Röntgenkristallografie Bilder der DNA. Das Bild „#51“, das die Doppelhelix-Struktur der DNA belegt, gilt als bahnbrechend. Ihre Forschung trug entscheidend dazu bei, die Struktur des Erbguts zu entschlüsseln.

Den Nobelpreis heimsten dafür 1962 aber James Watson, Francis Crick und Franklins Kollege am King’s College, Maurice Wilkins; dieser hatte Franklins Daten hinterrücks an Watson und Crick weitergeleitet. Rosalind Franklin, die bereits einige Jahre vor der Nobelpreisverleihung mit nur 37 Jahren an Eierstockkrebs verstorben war, erwähnten die Laureaten nicht einmal in ihrer Dankesrede.

Auch Cècile Vogt und ihr Mann Oscar waren 13 mal für den Nobelpreis für Medizin nominiert. Doch im Brockhaus wird sie nur mit einem Halbsatz erwähnt, die gemeinsame Leistung auf dem Gebiet der Neurologie wird ihm zugeschrieben, unterstreicht Leonie Schöler.

Warum bekam die Chemikerin Clara Immerwahr trotz Doktortitel Anfang des 20. Jahrhunderts nur eine unbezahlte Assistenzstelle? Die Chemikerin und Pazifistin war die erste Frau des späteren Chemie-Nobelpreisträgers Fritz Haber: Traurige Berühmtheit erlangte sie, als sie sich im Ersten Weltkrieg mit der Dienstwaffe ihres Mannes erschoss, als dieser nach dem verheerenden Giftgaseinsatz in Ypern zum Hauptmann befördert wurde. Dabei wird ihre Methode zur Messung der Löslichkeiten noch heute an Universitäten gelehrt und eignet sich etwa zur Messung der Verunreinigung der Meere durch chemische Kampfstoffe.

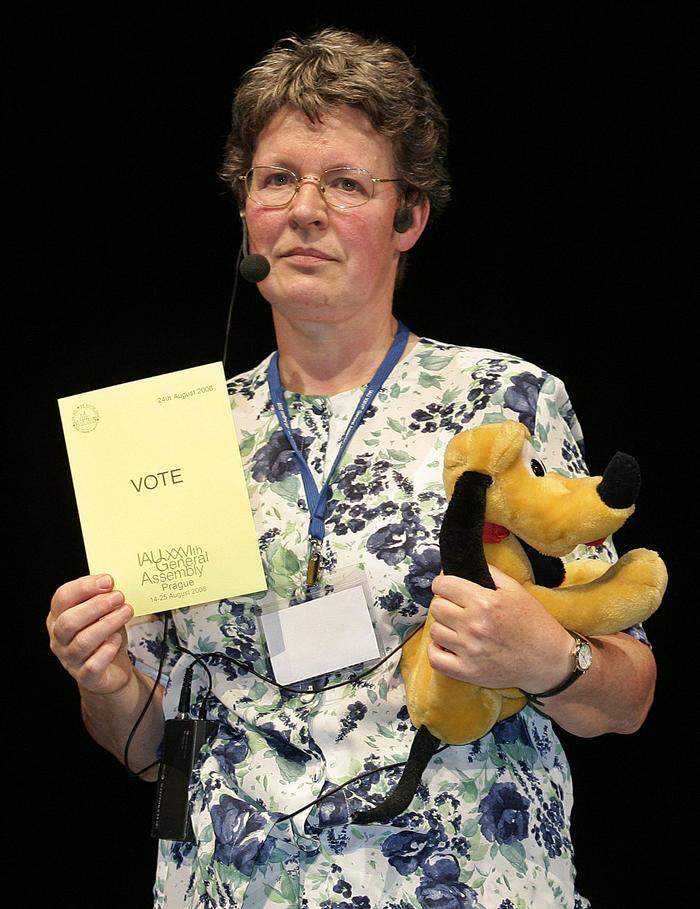

Die britische Astrophysikerin Jocelyn Bell Burnell entdeckte 1967 den ersten Pulsar, den Nobelpreis dafür erhielten 1974 allerdings zwei Männer. Zur „NZZ“ sagte sie 2021: „Angesichts der damaligen Haltung gegenüber Frauen in der Wissenschaft überraschte es mich nicht, dass mein Name nicht dabei war. So war das damals für Frauen, insbesondere für junge Frauen.“

Die Liste an Fragen wurde für die junge Historikerin Leonie Schöler immer länger, so begann sie zu recherchieren, und am Ende kam ihr Buch „Beklaute Frauen“ heraus.

Seit 1993 gibt es auch einen Begriff dafür, wenn der Beitrag von Frauen in Wissenschaft und Forschung verdrängt oder verleugnet wird: der Matilda-Effekt. Postuliert hat den Begriff die Wissenschaftshistorikerin Margaret W. Rossiter. Benannt ist er nach der US-Frauenrechtlerin Matilda Joslyn Gage, die dieses Phänomen Ende des 19. Jahrhunderts erstmals beschrieben hatte. Bis heute gilt: Die Wissenschaftsgeschichte ist klar patriarchal geprägt. Es muss allerdings ein Ende damit haben, das als Naturgesetz zu sehen, fordert Schöler.

In der Corona-Pandemie sei die Zahl der von Frauen publizierten Studien übrigens wieder deutlich zurückgegangen, fand die Historikerin heraus. Warum? Weil sich Frauen in dieser schwierigen Zeit auch mehr als ihre männlichen Kollegen um andere gekümmert hatten.