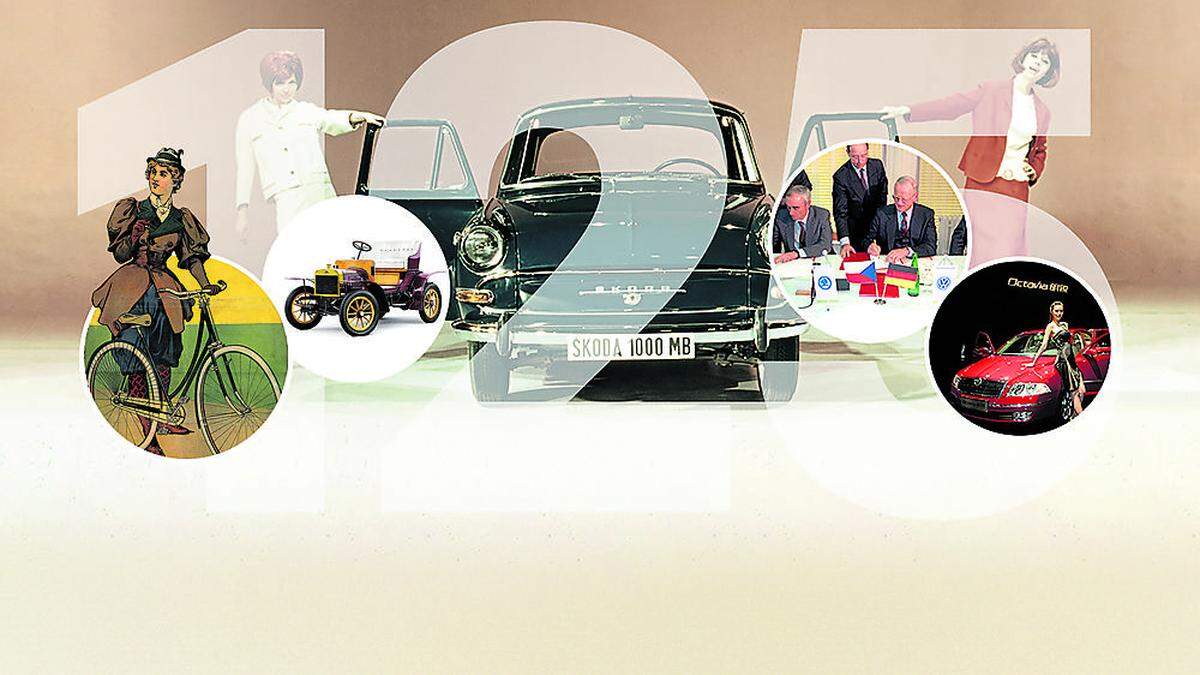

Wandel – unter dem Wort stöhnt die Autobranche, gerade jetzt. Škoda kennt das Thema aber als Déjà-vu-Konstante in seiner 125-jährigen Geschichte, die 1895 eher zufällig begann. Denn heute, mitten in der Corona-Pandemie, offenbart die Škoda-Chronik, dass der Begriff Wandel keine Momentaufnahme ist, sondern einfach nie aufhört. Auch wenn gerade jetzt viele jammern. Es wird auch ein Autoleben nach Corona geben.

Gründer Václav Klement war eigentlich Buchhändler, seine Leidenschaft hieß Radfahren und sein Kompagnon hieß Václav Laurin, Schlosser und Mechaniker. In der Gründungslegende wird erzählt, dass Klement aus Mladá Boleslav mit einem deutschen Fahrradhersteller übers Kreuz kam. Dieser hatte auf dessen in Tschechisch verfassten Brief geantwortet, er solle bitte in einer „verständlichen Sprache“ schreiben. Aus Ärger darüber soll er die Sache selbst in die Hand genommen und den Grundstein für ein Weltunternehmen gelegt haben. Man handelte zuerst mit Rädern, man reparierte sie, entwarf eigene Linien („Slavia“).

Wer weiß, wie die Geschichte weitergegangen wäre, wenn Klement bei einer Frankreich-Reise nicht ein sogenanntes Motocyclette gesehen hätte. Darauf baut das Duo sein erstes Motorrad auf, ein Risiko damals. Der süße Wahnsinn der Pioniere schlug durch, weil Motorräder damals ein Gottseibeiuns waren. Zu schnell, zu gefährlich, zu viele Unfälle. Aber vielleicht waren die beiden auch deshalb nicht aufzuhalten. Nur wenige Jahre später präsentieren sie ihr erstes Auto, „Voiturette“ („Wägelchen“) genannt. Erste Erfolge in der Branche mündeten in einer wilden Achterbahnfahrt.

Im Zeitraffer: Die Gründung einer L&K-Aktiengesellschaft 1907, Familien wie Thurn und Taxis waren genauso an Bord wie ein Wiener Filmmogul. Es folgten wechselvolle Jahre und die Fusion mit Škoda 1925, in dessen Industriekonzern Laurin & Klement mit ihren Ideen und Autos aufgingen. Man erlebte viele Tiefen, wenige Höhen, die Kriegswirren, die Verstaatlichung. Und verlor den Anschluss.

Erst 1991, in einem Wirtschaftskrimi, wendete sich das Blatt. Es waren die turbulenten Tage der Wende, auch ein Wandel. Škoda galt als Sanierungsfall, aber mit einem hohen Potenzial für Osteuropa. Renault, BMW, General Motors ritterten um die Marke. Aber das Rennen machten die Wolfsburger, die die tschechische Marke 2000 komplett übernahmen.

Filetstück des Volkswagenkonzerns

Wer sich heute an die ersten Ausgaben der deutsch-tschechischen Koproduktion erinnert, kann nur schmunzeln. Der Felicia hatte eine so laute Zentralverriegelung, dass beim Aufsperren das ganze Viertel aufwachte. Mit der Neuauflage des Octavia (1996) schaffte man aber den Umkehrschub. Der Rest ist Geschichte – und Škoda zu einem Filetstück im Volkswagenkonzern geworden. Man macht mehr Rendite als die Schwestermarke VW, was konzernintern nicht immer goutiert wird, weil man zum Konkurrenten gewachsen ist. Von den Erlösen blieben letztes Jahr rund 8,4 Prozent als operativer Gewinn hängen, mehr als bei Audi.

Der Mix aus VW-Technik und einer eigenen Raum-Philosophie – man arbeitet mit Zwischengrößen in den Fahrzeugklassen – wirkt. Während einige im Konzern Škoda an die Leine legen wollen, entwickeln die Tschechen ein Eigenleben, reüssieren in China, wollen für Indien eigene Autos bauen, etablieren „Digi-Labs“ in Prag, Tel Aviv, Peking und leben das, was die Gründerväter ausgemacht hat: Pioniergeist, egal was man draußen oder drinnen im Konzern so hört.

Ach ja, der Vollständigkeit halber, weil sich der Kreis hier schließt: Auch Räder hat man wieder im Portfolio, vom Citybike bis zum Faltrad. Das wäre ganz nach dem Geschmack von Laurin und Klement gewesen, es den Deutschen wieder einmal zu zeigen.

Didi Hubmann