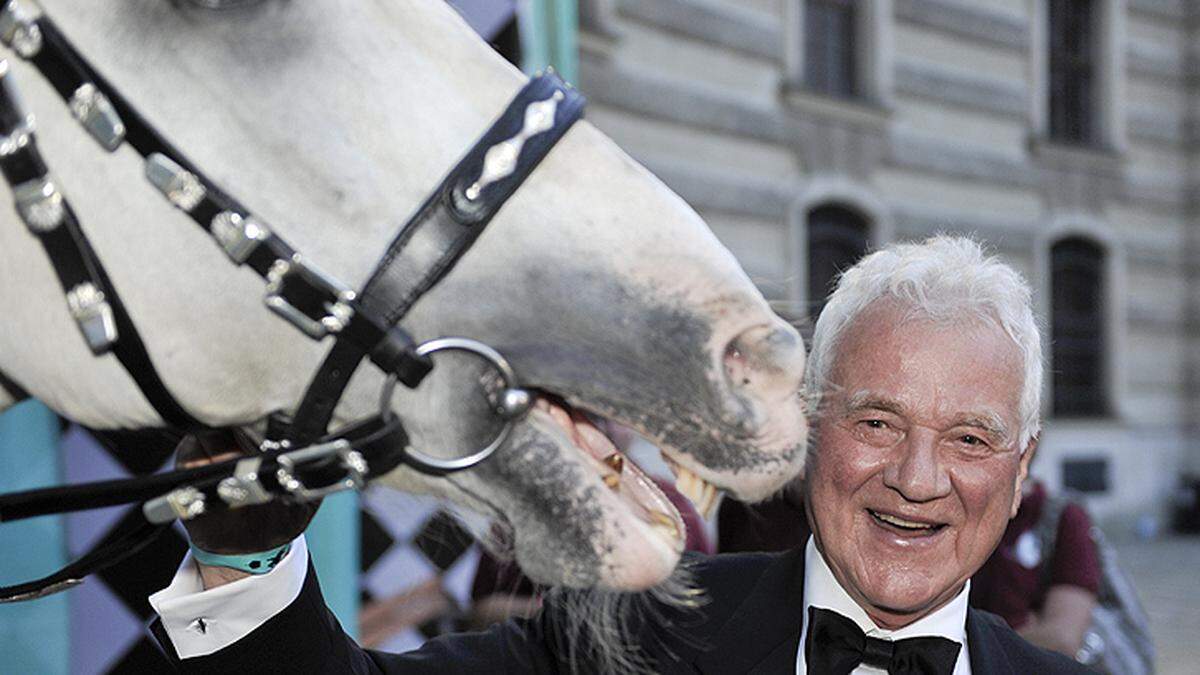

Frank Stronach ist kein Einzelfall. So alt wie der Kampf um die politische Macht ist der verführerische Reiz, den sie auf Superreiche ausübt. Wie gefährlich glatt das Parkett der Politik für erfolgsverwöhnte Magnaten allerdings ist, musste vor über 2000 Jahren bereits der Milliardär Marcus Licinius Crassus erfahren. Sein Reichtum stand in keinem Verhältnis zu seinen politischen Fähigkeiten. Und so endete der reichste Mann Roms unrühmlich nach verlorener Schlacht im Osten.

Harmlos erscheint da das Risiko, dem sich politische Quereinsteiger heute aussetzen. Womit sie rechnen müssen, sind Spott und Hohn ihrer Gegner. Aber die Häme begleitet ihr Engagement ohnedies meist von Beginn an. "Viele Reiche, die in die Politik einsteigen, unterschätzen, um was für ein hartes Pflaster es sich handelt", sagt der Politologe Thomas Hofer. Die Währung, mit der gezahlt werde, sei eine andere als in der Wirtschaft. Dort sei der Wettbewerb auch gnadenlos. "Aber so persönlich wird es nie." Diesen "Kulturbruch" zu verkraften, fällt vielen begüterten Neopolitikern schwer. Es ist nicht der einzige Fallstrick, der auf sie lauert. Hofer: "Nicht wenige wollen Parteien genauso führen wie ihre Unternehmen, nämlich ohne Widerspruch." Dabei sei gerade die Konsensfindung ein Merkmal unserer westlichen Demokratie.

Und trotzdem: Sendungsbewusstsein, der Wille, etwas zu verändern, Hunger nach Anerkennung und der Nimbus der Politik sind für viele Milliardäre größer als die Angst vor der Blamage. Oft spielt auch reine Menschenliebe eine Rolle. Oder wie bei Silvio Berlusconi das Kalkül, sich mit dem Gang in die Politik der Justiz zu entziehen. Geld ist jedenfalls kein Motiv. Und genau das ist der Trumpf, den Superreiche in der Politik haben. Sie müssen den pekuniären Uneigennutz ihres Tuns nicht erst beweisen.