Herr Dalos, mit zwanzig haben Sie sich zum Marxismus bekannt und von einer besseren Welt geträumt. Wovon träumen Sie mit Mitte siebzig?

GYÖRGY DALOS: Von einem besseren Irrweg. Den idealen Weg gibt es nicht. Ich habe als junger Mensch an den Kommunismus geglaubt, weil ich an seine ursprünglich humane Idee einer Gesellschaft ohne Ausbeutung glaubte. Für viele Juden, die nach 1945 aufwuchsen, war es auch die Möglichkeit, die eigenen Wurzeln abzustreifen, um in einer größeren geistigen Internationale aufzugehen. Das war mit 20. Mit 25 war ich schon ein wenig kritischer.

Was hat Ihre Skepsis genährt?

Ich komme von unten. Das System hat mich gefördert. Ich bekam ein Stipendium für Moskau, war sehr dankbar. Doch rasch merkte ich, dass zwischen der Propaganda, der ich glaubte, und der von mir beobachteten sowjetischen Wirklichkeit eine Kluft bestand. Ein Abgrund. In Ungarn lebte man besser. Das war mir wahnsinnig unangenehm. Eine Zeit lang wollte ich das System noch in Schutz nehmen. Dann begann ich, bessere Sozialismen zu suchen. Ich wurde Maoist. Gemeinsam mit ein paar Freunden haben wir ein Flugblatt verfasst, in dem wir mit Umsturz in Ungarn drohten. Das war für die Staatsmacht zu viel. Meine Karriere als Kader, der in Moskau Geschichte studiert hatte, war zu Ende. Das war das Beste, was mir passierte. Ich hatte als Autor frühe Erfolge gehabt. Danach erschien in Ungarn neunzehn Jahre kein Buch von mir.

Sie gerieten an die Peripherie des Kulturbetriebs. Was war das für eine Erfahrung für Sie?

Ich konnte übersetzen, Sachbücher, Romane aus der DDR und aus Russland. Davon lebte ich. Ich war kein Märtyrer. Eher Opfer meiner Lebensgeschichte.

Wann begannen Sie, sich offen gegen das Regime aufzulehnen?

Ich habe in den Siebzigern zunächst still vor mich hin gelebt. Ich fühlte mich zwar nie wirklich glücklich, aber irgendwie fand ich diesen Stillstand gut. Gleichzeitig merkte ich, dass sich etwas bewegte, vor allem in intellektuellen Kreisen. Da bin ich relativ früh Mitte der Siebzigerjahre zum kleinen Kreis der Opposition gestoßen. Das hing auch mit meiner ersten Westreise 1976 in die Bundesrepublik zusammen, wo ich miterlebte, wie Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert wurde. Das war ein Punkt in meinem Leben, wo ich merkte, dass ich aktiver werden sollte. Aber selbst damals dachte ich noch an ein Rendezvous der Menschenrechte mit dem Sozialismus. Das war eine Illusion. Aber Illusionen sind wie Vitamine.

Glauben Sie nicht mehr daran?

Ich glaube, dass der Sozialismus als Idee des 19. Jahrhunderts, die der Aufklärung entstammt, in bestimmten Formen weiterleben wird: in der Solidarität, nicht nur als politisches Programm, sondern als Haltung. Und im Respekt vor der eigenen europäischen Tradition. Der Sozialismus hat in Ungarn auch deshalb viel Schaden angerichtet, weil man dieses System auch lieben musste. Heute geht es mir manchmal mit dem Kapitalismus so. Das Schlechte an ihm ist, dass man ihn auch lieben muss.

Ist das so? Der Philosoph Pascal Bruckner ätzt, dem Kapitalismus werde vom Welthunger bis zu Ehekrisen heute alles angelastet.

Der Kommunismus als menschenrettende Utopie ist Geschichte. Die Probleme, die ihn ausgelöst haben, sind jedoch geblieben. Die Welt und Osteuropa sind in den letzten 30 Jahren seit dem Fall der Berliner Mauer nicht viel besser geworden.

Sehen Sie es wirklich so düster?

Als wir uns 1989 aus der Umklammerung Moskaus befreit haben, dachten wir, wir würden gleich zu Europa gehören. Und wir glaubten, dass die Übernahme der politischen und moralischen Werte des Westens zu schnellen ökonomischen und sozialen Erfolgen führen würde. Aber die Generation, die noch im Sozialismus aufwuchs, war nicht darauf vorbereitet, in einem auf Wettbewerb gegründeten System zu leben. In Ungarn leben heute Millionen an der Grenze zum Existenzminimum. Allein das Klopfen an der Tür der Europäischen Union hat vierzehn Jahre gedauert. Das hat unsere Gesellschaften müde gemacht. Sie möchten ihre Ruhe haben, eine Ruhe, die ihnen von autoritären Kräften versprochen wird. Wir haben nach 1989 demokratische Institutionen geschaffen, um nun festzustellen, dass es nur an Demokraten fehlt.

Sie reden von Viktor Orbán.

Viktor Orbán ist ein Mann der Macht, intelligent und mit Instinkt, der aber zu viel von sich hält. Orbán will Ungarn in eine illiberale Demokratie verwandeln. Aber das ist ein Widerspruch in sich. Es erinnert mich an die „Volksdemokratie“, von der man im Kommunismus sprach, wortwörtlich übersetzt „Volksvolksherrschaft“.

Sehen Sie die Demokratie in Europa in Gefahr?

Natürlich hat Europa seine Probleme. Als besonders bedrückend empfinde ich die Jugendarbeitslosigkeit, die in Spanien oder Griechenland höher ist als in Ungarn. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass die Angst gefährlicher ist als die Situation.

Das Florett, mit dem Sie gegen den „realen Sozialismus“ fochten, war die Ironie. Wird sie heute überhaupt noch verstanden?

Für mich war die Ironie keine Waffe. Ich sah die Welt so. Sie war in meinen Augen schräg. Tatsächlich ist Ironie das einzige Mittel gegen das Pathos, das sich breitmacht, wenn die Eliten nicht mehr an die eigenen Ideale glauben. Das war im Kommunismus so, man kann aber auch an nationale Ausschließlichkeit glauben. Dann romantisiert man die eigene Geschichte. Die Ironie war vor 1989 auch ein Gegengift gegen eine Welt, die so aussah, als ob sie ewig Bestand habe. Das musste man aushalten. Und so kursierten im Sozialismus alle möglichen Witze. Heute gibt es keine Witze mehr. Der Witz als Kategorie ist ausgestorben. In Ungarn ist die Atmosphäre so von Hass erfüllt, dass Sarkasmus die einzige Form der Reaktion darauf ist.

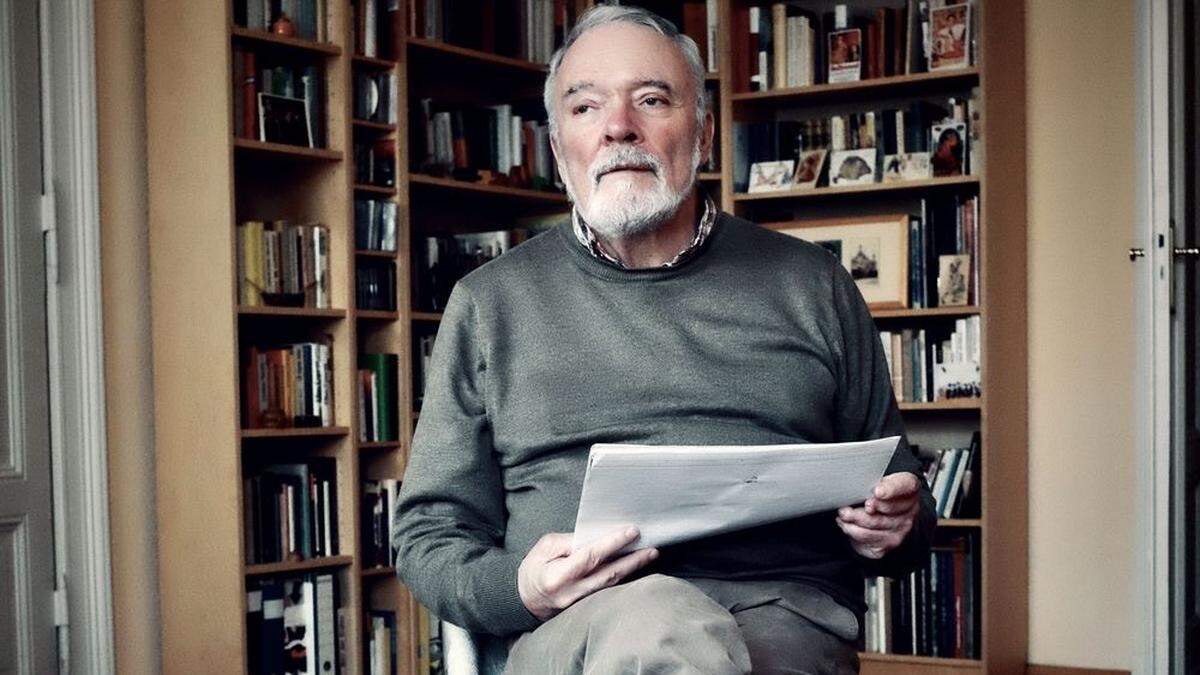

Dissident, Autor, Historiker: Wie sehen Sie sich eigentlich selbst?

Ich bin sicher kein Dissident mehr, weil ich das zweifelhafte Glück habe, alles sagen zu dürfen, was ich sagen will. Man verbietet mich nicht als Autor, ich kann frei reisen. Ich bin ein ehemaliger Kleinbürger, der es geschafft hat, in die Klasse der Intellektuellen zu kommen, ohne dieser ganz anzugehören.

Warum nicht ganz?

Weil ich ursprünglich aus einem nichtintellektuellen Milieu stamme, aus einer Familie kleine Leute, vor allem Juden, großteils Opfer des Holocaust. Ich bin in Armut aufgewachsen. Das sage ich nicht aus Selbstmitleid. Es ist eine Tatsache. Und es führt dazu, dass ich doch immer den Blick auf die Leute habe, die nicht das Privileg besitzen, sich zur geistigen Aristokratie zählen zu dürfen.

Kann man mit dem Schreiben heute noch etwas bewirken?

Früher hat man zumindest das Gefühl gehabt, dass man durch das Schreiben bestimmte Gedanken in Umlauf bringen kann. Heute kann man jedes Buch verkaufen. Aber um ein Echo zu bekommen, dazu braucht es die großen Medien. Die Buchhandlung allein genügt nicht mehr.

Ihre Erinnerungen, die dieser Tage erscheinen, enden mit dem Jahr 1990. War seither nichts los?

Ich schreibe über Dinge, die vergangen sind, und der Kommunismus endete für mich mit Jahresbeginn 1990. Was danach kam, empfinde ich noch immer als Gegenwart. Ich habe keine Distanz dazu, mir fehlt das Gefühl für die neue Ära. Über die Dummheiten, die ich mit zwanzig beging, kann ich ruhig reden. Bei den Dummheiten von heute fällt mir das schwer, weil ich sie noch nicht kenne. Dazu kommt, dass ich wie viele alte Menschen teilweise in meiner eigenen Vergangenheit lebe.

Man darf sich nur nicht davon absorbieren lassen.

Die Frage ist, wie man sich selbst erlebt. Obwohl ich viel aus meiner Biografie literarisch verarbeitet habe, hatte ich immer auch andere Themen. Ich war auf die Menschen immer neugieriger als auf mich selbst.