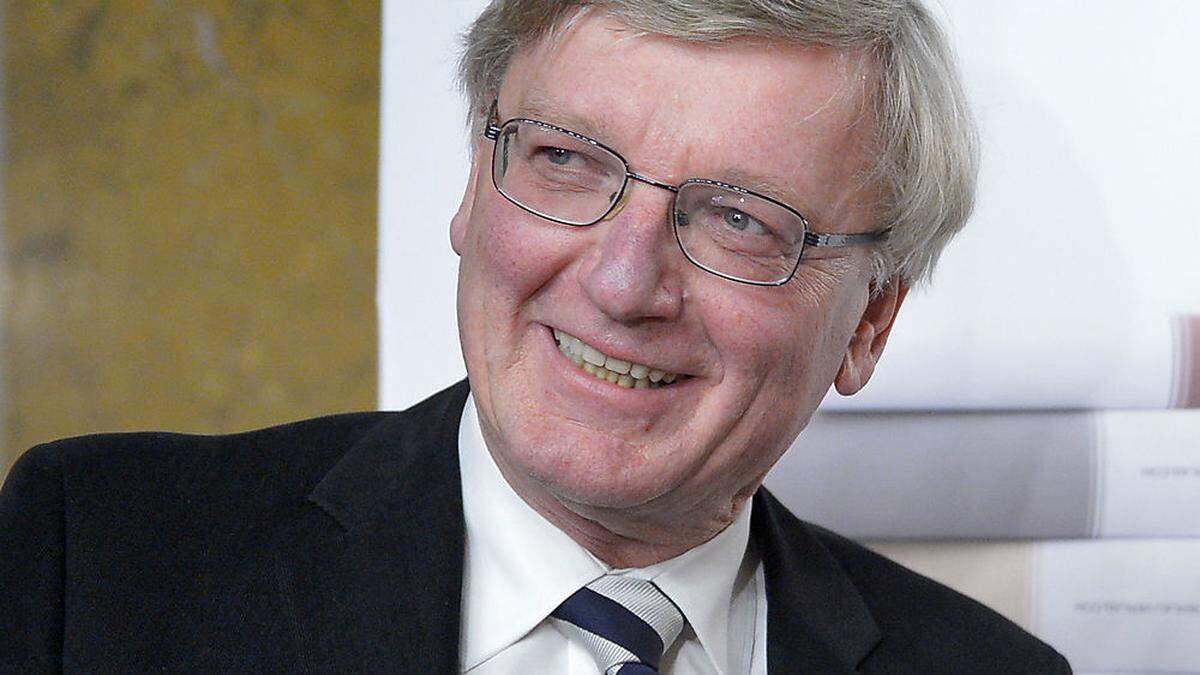

Für ein Gespräch über die Geschichte der Salzburger Festspiele gibt es kaum einen Berufeneren als Robert Kriechbaumer. Der 71-jährige in Salzburg lebende Historiker und Politologe hat mehrere Bücher zu diesem Thema verfasst. Und er hat dazu manchmal durchaus kontroversielle Ansichten, wie er im APA-Interview unter Beweis stellt.

Herr Kriechbaumer, sind die Salzburger Festspiele berechtigterweise derart stolz auf sich?

ROBERT KRIECHBAUMER: Ich würde schon sagen, und zwar aus mehreren Gründen. Natürlich sind die Bayreuther Festspiele älter, aber sie sind monoman, das heißt nur auf einen einzigen Komponisten eingeengt. Die Salzburger Festspiele waren schon von ihrer Gründungsidee her viel bereiter angelegt. Natürlich waren sie auch als Mozart-Festspiele gedacht, aber Max Reinhardt wollte ein Mehrspartenfestival mit Schauspiel auf höchstem Niveau. Sie haben in jedem Bereich ein ungeheuer großes Angebot. Was ja kaum einer weiß, ist, dass Richard Strauss schon 1922 im Vorfeld der Festspiele eine Woche gehabt hat, in der unter seiner Patronanz zeitgenössische Musik vorgestellt wurde. Er hat Arnold Schönberg gespielt! Das war schon etwas ganz Besonderes, wenn man weiß, dass Schönberg in Wien einen Skandal nach dem anderen produziert hat.

Aber bereits zwei Jahre später hat es so ausgeschaut, als wäre aus finanziellen Gründen alles wieder vorbei.

ROBERT KRIECHBAUMER: Die Probleme der Festspiele begannen schon mit der Absicht, ein Festspielhaus zu bauen. Man hat zwar teilweise private Spender bekommen, aber das fiel in die Inflationszeit und dann in die Hyperinflation, und mit dem, was der Salzburger Festspielfonds angespart hatte, konnte man sich nichts mehr kaufen. Da war man bei den Festspielen auf öffentliche Subventionen angewiesen, doch der Bund musste sparen. Auch das Land Salzburg war arm. 1923 hat ja nur Reinhardt den "Eingebildeten Kranken" in Leopoldskron gespielt, den man dann ins Landestheater transferiert hat, 1924 fanden gar keine Festspiele statt. Die Rettung kam durch Landeshauptmann Franz Rehrl, der kapiert hat: Kultur und Tourismus sind ein wirtschaftlicher Faktor. Wenn man das kombiniert, hat Salzburg eine große Chance.

Dieser wirtschaftliche Faktor hat also bei den Festspielen von Anfang an eine große Rolle gespielt?

ROBERT KRIECHBAUMER: Wenn das Ökonomische nicht so wichtig gewesen wäre, dann wären die Festspiele schon Mitte der 20er-Jahre tot gewesen. Man hätte gesagt: Wozu brauchen wir das? Das Salzburger Bürgertum war sowieso gespalten, es war auch stark antisemitisch angehaucht, war auch ein bisschen fremdfeindlich, man hat auf der einen Seite von den Touristen gelebt, auf der anderen Seite wollte man sie nicht ... Das war keine Bussi-Bussi-Truppe, da gab es ungeheure Geschichten. Aber den Gordischen Knoten hat Rehrl durchgehauen. Bis 1938 hat er die Festspiele mehrmals gerettet und ist immer hinter Max Reinhardt gestanden.

Waren die Salzburger Festspiele bei ihrer Gründung tatsächlich auch das viel beschworene "Friedensprojekt"?

ROBERT KRIECHBAUMER: Das hat schon eine Rolle gespielt bei den Gründungsvätern - weil -mütter hat's ja keine gegeben. Es war eine Art Ersatzprojekt für die untergegangene Habsburgermonarchie, der man ja sehr nachgetrauert hat. Das barocke Salzburg als ideale Wegkreuzung der Kulturen, dieses "nördliche Rom", war der ideale Ort dafür, den Anspruch zu stellen, eine kulturelle Macht zu sein. Intellektuell überhöht hat man das halt als "Friedensprojekt" bezeichnet.

Dieser Anspruch war aber ein übernationaler?

ROBERT KRIECHBAUMER: Ursprünglich war das als Festspiel für den österreichisch-südbayerischen Raum gedacht. Aus dieser Idee kommt auch der "Jedermann" her: Das Volkstümliche, die Wiederbelebung des Mysterienspiels - das hat Reinhardt fasziniert. Der hat sich ja ständig auf die Suche begeben nach Weihnachtsspielen, nach mystischen Spielen, das hat ihn so ungeheuer fasziniert. Der "Jedermann" ist ja nur gespielt worden, weil der Max Mell damals nicht fertig geworden ist mit einem Auftragswerks, einer Umarbeitung eines Weihnachts-, eines Mysterienspiels...

Heute macht der "Jedermann" einen großen Teil des Salzburger Festspielmythos aus...

ROBERT KRIECHBAUMER: Bei einer Umfrage, was den Leuten zu den Salzburger Festspielen einfällt, würde der "Jedermann" eine überwiegende Mehrheit bekommen. Die Salzburger Festspiele haben sich durch einen Zufall ihren eigenen Mythos geschaffen. Deshalb war der "Jedermann" das Erste, das die Nazis 1938 abgesetzt haben.

Die Erste Republik hat sich als Kulturnation ja in hohem Maße über die Salzburger Festspiele definiert. War das anfangs absehbar?

ROBERT KRIECHBAUMER: Im Ständestaat beginnt die Regierung Dollfuß ein Österreichbewusstsein zu entwickeln, die bis auf Maria Theresia zurückgreift, und die Salzburger Festspiele werden zum antinationalsozialistischen Manifest, zum Hort der Österreichideologie - mit dem Antifaschisten Arturo Toscanini als führenden Dirigenten. Nach der 1000-Mark-Sperre werden die Festspiele wirklich international. Das ist die Phase, in der sich das ausbildet, mit dem die Festspiele heute weltweit assoziiert werden.

Die Nationalsozialisten haben die Festspiele aber sehr rasch umgebaut.

ROBERT KRIECHBAUMER: Hitler hat sich nie für die Salzburger Festspiele interessiert, Mozart war nicht seines, er war immer nach Bayreuth orientiert. Zwischen 1938 und 1944 wird also Joseph Goebbels zum wichtigsten Mann. Er bestimmt alles. Er ist sehr oft in Salzburg und nimmt wirklich Anteil an der Entwicklung. Wenn man seine Tagebücher anschaut, sind die voll mit Notizen über die Bedeutung der Salzburger Festspiele.

Erstaunlich, dass es unter diesem Aspekt nach 1945 keine längere Aussetzung der Festspiele gegeben hat.

ROBERT KRIECHBAUMER: Die Russen haben, als sie Wien eingenommen haben, sofort die österreichische Kulturszene wieder belebt. Im Frühjahr 45 befinden wir uns schon im Kalten Krieg, und auf österreichischem Boden beginnt bereits der Kampf der Ideologien. Die Amerikaner wollten nicht zurückstehen in ihrer Zone, und dafür war Salzburg ganz wichtig. Also hat man an die Tradition vor 1938 angeknüpft, vor allem an die Toscanini-Zeit. Das Problem war nur, dass natürlich die Künstler nicht da waren. Die waren zum Teil emigriert, die Philharmoniker konnten wegen der Zonengrenze nicht kommen, ein Haufen Dirigenten war bekanntlich belastet. Also hat man improvisiert.

Derzeit gibt es ja Ideen, die Jubiläumsfestspiele 2020 mit einem Rumpfprogramm zu absolvieren. Wäre das nicht eine schöne Gelegenheit, die Wurzeln zu betonen?

ROBERT KRIECHBAUMER: Darüber kann man sicher diskutieren. Wie man das allerdings bei Orchesterkonzerten machen will, weiß ich nicht. Ich würde es absagen und das Programm aufs nächste Jahr verschieben. Und ich würde auch Helga Rabl-Stadler, die sich das alles nicht verdient hat, als Festspielpräsidentin um ein Jahr verlängern.

Der Geburtstag am 22. August fällt ja recht spät - um den herum könnte man doch etwas machen?

ROBERT KRIECHBAUMER: Natürlich, und das könnte man dann verkaufen mit "Back To The Roots" und "Neuer Bescheidenheit". Es wird dann gelogen, dass sich die Balken biegen, aber man kann es so machen. Die Frage ist nur: mit welchem Anspruch?

Jahrelang hat ein Mann mit seinem persönlichen Anspruch die Nachkriegsfestspielgeschichte geprägt: Herbert von Karajan. Wie sehen Sie seine Ära?

ROBERT KRIECHBAUMER: Karajan war eine singuläre Erscheinung. Ich halte ihn nach wie vor für die prägendste Figur, mit Abstand. Karajan war ein Mann höchster Qualität und Internationalität. Er hat in Salzburg singuläre Sachen gemacht. Karajan hat - man kann dazu stehen, wie man will - versucht, dieses Gesamtkunstwerk Regie und musikalische Darstellung in einer Hand zu haben. Heute kann man über die Ästhetik lachen, aber das ist eine ahistorische Betrachtung. Und er hat auch viel zugelassen. Er war ja zum Beispiel ungemein offen für die Förderung junger Talente, sowohl Sänger wie auch Dirigenten. Man sollte auch einmal schauen, wie viele Uraufführungen in seiner Zeit waren: sehr, sehr viele! Ich glaube, es waren viel mehr als in der Ära Mortier.

Sein Nachfolger Gerard Mortier gilt ja heute als Lichtgestalt. Hält dieser Positivbefund aus Ihrer Sicht?

ROBERT KRIECHBAUMER: Nein, überhaupt nicht. Man hat sich nach Karajans Tod entschieden, etwas Neues zu machen. Ob Mortier dafür der Richtige war, wage ich sehr zu bezweifeln. Wenn man die zehn Jahre Mortier betrachtet, muss man Folgendes sagen: Es ist keine einzige Mozart-Inszenierung gefeiert worden. Und er hat kein Ensemble zustande gebracht. Das Einzige, was ihm wirklich gelungen ist, ist die Erweiterung des Repertoires in Richtung Moderne. Er war ein wunderbarer Plauderer und war ein Virtuose der Provokation. Ich halte ihn für maßlos überschätzt, während ich Hans Landesmann, der eigentlich viel innovativer war, für unterschätzt halte.

Womit wir schon beim jetzigen Intendanten wären. Wie geht es Ihnen mit Markus Hinterhäuser?

ROBERT KRIECHBAUMER: Mir geht es gut mit ihm. Hinterhäuser ist ein sehr geschickter, abwägender Planer, dem es gelingt, sich immer der Tradition auf der einen Seite bewusst und auf der anderen Seite innovativ zu sein. Auch, wenn mir nicht alles gefällt: Er denkt sich was, und er macht das gut. Ich bin froh, dass er frühzeitig verlängert wurde. Festspiele brauchen Kontinuität.