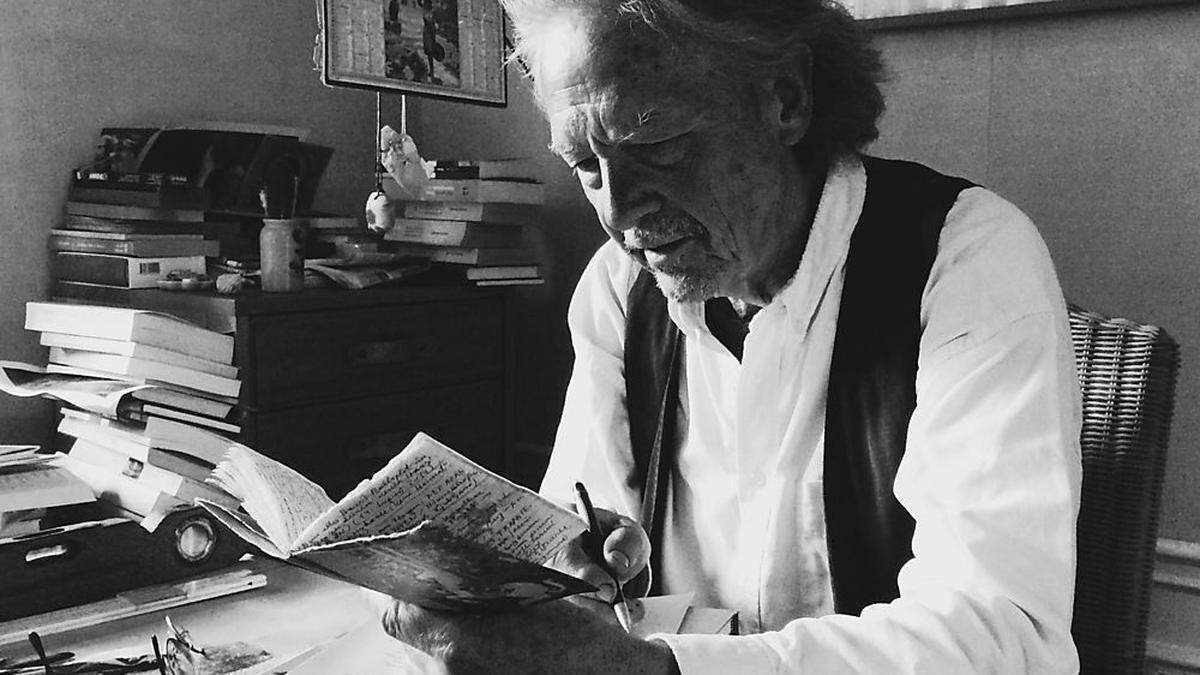

Das eiserne Tor zu seinem Haus im Pariser Vorort Chaville steht einen Spalt offen. Im nächsten Jahr werden es 25 Jahre, seit er hier lebe, wird er später im Gespräch erstaunt feststellen. Peter Handke sitzt auf einem Holzstuhl im Garten und liest Goethe. Der Sessel ist so aufgestellt, dass die letzten Strahlen der Novembersonne auf den Hausherrn fallen. Er trägt diesmal schlammfarbene Gummistiefel, sagt, er sei ein Stiefelmensch geworden. Auf Holztischen liegen Äpfel zum Nachreifen und Herbstschwammerln aus dem nahen Wald von Versailles.

Die Choreografie ist von früheren Besuchen her vertraut, doch mit dem Thema betreten die Gäste vermintes Neuland. Es geht um einen Urkonflikt, der bis heute sein Verhältnis zu den Medien prägt. Handkes Parteinahme für Serbien in den jugoslawischen Zerfallskriegen brachte die gesamte Weltpresse gegen ihn auf. Im Gespräch wird klar: Die Wunde ist nicht vernarbt. Das zeigt sich auch dort, wo der Autor seiner Abscheu gegenüber jeder Form von Ideologiejournalismus und Meinungsmache freien Lauf lässt. Mit Zuneigung hingegen spricht er über den Zauber des lokalen Geschehens, in dem sich das Große spiegle.

Herr Handke, lesen Sie Zeitungen?

PETER HANDKE: Kaum. Im Vorortezug, wenn ich nach Paris fahre, liegen Gratiszeitungen herum. Die lese ich. Da steht zwar nicht das Essenzielle drinnen. Aber Einiges von dem, was gerade Katastrophe ist, kriegt man doch mit. Manchmal lese ich auch den "Parisien". "Le Monde" hat seit einiger Zeit kein Wetter mehr.

Vermissen Sie es?

HANDKE: Ich weiß gerne, wie in Dubai oder in Rio de Janeiro die Temperatur ist. Aber die haben die Seite einfach abgeschafft.

Vermutlich müssen sie sparen.

HANDKE: Ich finde das seltsam. Eine Fernsehseite haben sie. Das Wetter ist interessanter.

Haben Sie jemals eine Tageszeitung abonniert?

HANDKE: Ich glaube, nie.

Weil Sie immer unterwegs sind?

HANDKE: Ich habe früher nirgendwo lange gelebt. Als Kind habe ich beim Nachbarn die Kleine Zeitung gelesen. Das war ein Schuster, der hat sie gehabt. Das Haus stand immer offen und niemand war da. Da bin ich oft hinein und habe dann am Tisch die Zeitung der anderen gelesen, als ob ich dort zu Hause gewesen wäre.

Und heute?

HANDKE: Zeitungen tun mir nicht gut. Immer wieder ist da ein Artikel, wo ich denke, das ist wirklich gedacht, das ist unabhängig. Aber dann liest man weiter und ist vor den Kopf gestoßen.

Gestoßen wovon?

HANDKE: Es wird ein Zustand der Welt dargestellt, bestimmt pflichtbewusst, mit dem ich nicht zurande komme. Da wird mir schlecht vom Existieren. Es drückt mich einfach nieder. Vielleicht bin ich aber auch nur feig.

Wie muss eine Zeitung sein, damit Sie der Trübsinn nicht überkommt?

HANDKE: Seit Jahren gibt es keinen Zeitungsstand mehr hier im Vorort. Und wenn ich am Abend nach Paris komme, sind die Kioske immer früher zu. Ich lese dann in den Cafés die Sportzeitung "L'Équipe". Ich sage das nicht, um anzugeben. Ich lese die gern.

Weil die Schwerkraft des Weltgeschehens aufgehoben ist?

HANDKE: Ja, auch. Es interessiert mich, wie man über bestimmte Fußballer oder Tennisspieler schreibt, und wie die reden. Oft ist es sehr intelligent, was Sportler sagen. Das sind Leute, die eine große Herausforderung im Leben haben. Die denken schon nach. Nicht immer.

Wie erfahren Sie, was sich in der Welt zuträgt?

HANDKE: Ich wollte Sie schon fragen, wie Sie gekommen sind: Was gibt es Neues?

Wissen Sie es?

HANDKE: Nein.

Muss man es wissen?

HANDKE: Doch. Ich habe erst später irgendwo gehört, dass Siegfried Lenz gestorben ist. Aber so etwas muss man mitbekommen, wenn es der Fall ist, sein Fall ist. Man muss den Menschen vor sich haben. Lenz war für mich nicht unbedeutend. So etwas kriege ich nicht mehr mit.

Was möchten Sie mitkriegen?

HANDKE: Das Lokale interessiert mich am meisten.

Nicht die große Nachricht, sondern das Kleine, Beiläufige?

HANDKE: Ja, das Lokale fehlt mir. Ich müsste nach Versailles fahren, um die Wochenzeitung mit den Lokalnachrichten zu kaufen. Bei wem eingebrochen wurde, welcher Weg erneuert wurde, und was das jüngste Gewitter angerichtet hat. Aus Griffen bekomme ich ein paarmal im Jahr die Gemeindenachrichten zugeschickt. Die lese ich dann von A bis Z. Wie man den Müll besser entsorgt, und wie man ihn trennen soll. Aber auch das Budget interessiert mich bis ins Detail.

Das Kleine ist für Sie groß.

HANDKE: So plakativ kann man das nicht sagen. Sie machen schon wieder eine Schlagzeile daraus. Goethe war genauso ein Typ wie ich. Vom Feldzug der europäischen Königshäuser gegen das republikanische Frankreich, an dem er 1792 teilnahm, hat er auch nur die kleinsten Kleinigkeiten behalten und weniger die Kanonade von Valmy. Wenn ich in Griffen bei meinem Freund bin, der früher Gemeindesekretär war, liegt am Morgen in der Küche immer eine bestimmte Tageszeitung. Ich will den Namen nicht nennen, um nicht Reklame für euch zu machen. Die lese ich dann mit einer beinahe unangenehmen Gier. Wo war ein Unfall? Wer ist ertrunken? Welches Kind ist vermisst? Das tut mir weh.

Wir sehen bei Ihnen im Haus nirgendwo ein Fernsehgerät.

HANDKE: Die gibt es sowieso überall. Wo man hinkommt, läuft überall dieses Nachrichtenfernsehen. Dem entgeht man nicht. Das ist mir übergenug. Und dann will ich keine Kommentare hören. Ich will keine Meinungen. Das ist das Wichtigste. Ich möchte keine Stellungnahmen von irgendeinem Journalisten hören. Außer er ist meiner Meinung.

Wie oft ist das der Fall?

HANDKE: Nie.

Aber Sie haben doch auch Meinungen.

HANDKE: Natürlich habe ich Meinungen. Aber ich mag mich nicht, wenn ich Meinungen habe. Seit jeher.

Woher kommt die Aversion?

HANDKE: Meinungen haben nichts mit dem Leben zu tun. Ich komme wieder auf Goethe zurück: Der hat vor den Napoleonischen Kriegen auch gewettert: Die Deutschen lesen nur noch Zeitungen. Es wäre doch besser, sogar den schlechtesten Roman zu lesen als alle diese Zeitungen. So denke ich auch. Goethe ist mein Ahne.

Wenn Meinungen, wie Sie meinen, nichts mit dem Leben zu tun haben, womit dann?

HANDKE: Mit Macht. Die sogenannten Weltzeitungen wollen einfach nur Macht. Die wissen genau, wo sind die Bösen und wo die Guten. Blätter wie "Libération" und "Le Monde" sind Ideologiezeitungen. Statt dass sie nachdenklicher oder gerechter werden, spitzen sie das Geschriebene noch zu. Was früher ein offenes Feld war, oder ein weites, wie Fontane gesagt hat, wird zugespitzt, und dann bleibt zum Lesen nichts übrig, außer man ist selber ein polemischer Mensch.

Das können Sie auch sein.

HANDKE: Ja, aber unter ferner liefen bei mir. Ich oder mein Haupt ist etwas anderes.

Im Balkankrieg haben Sie doch auch das weite Feld eng gemacht und zugespitzt wie kein anderer. Ihr Feldzug gegen die Weltpresse hat Sie zum Demagogen gemacht.

HANDKE: Was bin ich? Demagoge? Richter? Wo habe ich geurteilt? Wo?

Den Medien schleuderten Sie damals entgegen: Stecken Sie sich Ihre Betroffenheit in den Arsch.

HANDKE: Das war kein Urteil, sondern ein Spruch. Zu dem stehe ich noch immer. Diese Weinerlichkeit. Alle jugoslawischen Völker sind barfuß über Dornen gegangen. Alle.

Und doch schien es, als sei Ihnen nur der Dornenweg der Serben nahegegangen. Diese Parteinahme für Serbien, bis hinauf zu Milosevic. Erst sie hat den Graben zwischen Ihnen und der Weltpresse aufgerissen.

HANDKE: Ich bin weder ein guter Polemiker noch ein guter Satiriker. Da bin ich unbegabt. Jahre nachdem das "Spiel vom Fragen" von der Comédie-Française abgesetzt worden war, hat mir einer der Schauspieler gesagt: "Wir waren alle verrückt, damals." Der "Nouvel Observateur" hat in die Welt gesetzt, ich hätte eine Rose auf den Sarg von Slobodan Milosevi´c gelegt und hätte, ich weiß nicht was. In einem Prozess wurde der Journalist dann wegen Verleumdung verurteilt. Aber das hat niemanden mehr interessiert.

Es gab nicht nur Verleumderisches. Warum haben Sie Milosevic im Gefängnis aufgesucht?

HANDKE: Ich habe nie einen Machthaber Zeit seiner Macht besucht, außer Kreisky einmal, sofern der Macht hatte. Ich habe Milosevi´c im Gefängnis gesehen. Und seine Angehörigen wollten dann, dass ich zum Begräbnis hinkomme.

Furchtbar arglos waren Sie.

HANDKE: Nein. Ich habe schon gespürt, wie die Gegensprache der anderen sein würde. Aber dann war da dieser Chefredakteur von "Le Monde". Sie wollen doch etwas zum Journalismus wissen! Der hat den Tod von Milosevi´c als natürliche Folge seiner Schuldeinsicht gedeutet und Pessoa zitiert: "Wenn das Herz wüsste, was los ist, würde es aufhören zu schlagen." Da habe ich gedacht: Jetzt gehe ich hin. Davor wollte ich nur in die Kirche. So war ich dann im Gefängnis, in der Kirche und beim Begräbnis. Ein gutes Dreieck, oder? Ich will ja nicht sagen, dass man stolz sein soll auf mich. Aber ich bin Schriftsteller, kein Urteiler. Sie müssen urteilen. Das ist Ihr Beruf, nicht meiner.

Was haben Sie gegen den Beruf?

HANDKE: Als ich im Jahr 2007 in Velika Hoca im Kosovo war, um das Geld, das ich für den alternativen Heine-Preis bekommen habe, zu übergeben, da waren Leute da vom Dorf und ein paar Serben vom Stammland. Und dann haben die gesagt, da ist auch eine katholische Albanerin, die wolle auch mit dabei sein. Ob mir das recht sei. Natürlich war es mir recht. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass es eine verkleidete Journalistin vom "Spiegel" war. Die hat dann auch ganz scheußlich über die Veranstaltung geschrieben. Und ich habe mich gefragt, warum hat die sich verkleidet? Warum hat die gelogen? Was hat die erwartet? Dass ich mich als ich weiß nicht was entpuppe? Das war doch kein Krieg! Das war doch nur eine Geste der Zuneigung zu einem verlassenen Dorf. Das geht mir immer noch nach.

Sie sind noch immer verletzt. Daher Ihr Zorn auf die Medien. Das ist doch so, oder?

HANDKE: Da ist kein Zorn, auch keine Verletztheit. Eher Staunen, eine Fassungslosigkeit. Mein New Yorker Verleger der "Winterlichen Reise an die Flüsse Donau, Save, Morawa und Drina" hat damals gesagt: Wenn er meine Sätze liest, komme ihm alles andere zum Krieg in Jugoslawien wie Pornografie vor. Ich erwarte immer noch, dass man nicht mir, aber der literarischen Sprache etwas abbittet. Dass man sagt: Ja, das war doch recht. Ich darf mich nicht ereifern.

Sie sollen einmal einen Journalisten geschlagen haben.

HANDKE: Das ist eine andere Geschichte. Wie heißt es bei Hemingway: Das war in einem anderen Land. Und außerdem ist die Hure tot, oder so.

Die Kriegsreporter sind Ihr Feindbild geblieben: "Die gleichen Kriegshunde wie im Kampfgebiet", schrieben Sie.

HANDKE: Das habe ich so erlebt. Der Hass in der Welt wird immer stärker, und der Weltjournalismus ist der Verwalter dieses Hasses, der in den Menschen ist. Da nehme ich mich nicht aus. Es ist ein sehr kühles und schlaues Verwaltertum. Wo sind die Guten und wo die Bösen? Das hat sich in Jugoslawien gezeigt und jetzt zeigt es sich wieder in der Ukraine. Ich bin in dem Sinn wirklich eine Dostojewski-Natur.

Sie unterstellen Medien eine grundsätzliche Vorgefasstheit in der Meinung und daher auch in der Wahrnehmung. Das ist doch grob und ungerecht.

HANDKE: Vorgefasstheit, natürlich. Ich sagte etwas Hartes und zugleich Lustiges: Viele Leute nehmen sich das Leben, auch Junge. Ich frage mich, warum nimmt sich nie ein Journalist das Leben? Die machen so viel Übel, verstärken und verbreiten den Hass. Und leben immer weiter. Das ist Teil meines großen Staunens.

Wie lässt sich die Welt Ihrer Meinung nach wahrhaftig abbilden?

HANDKE: Fragen Sie das Goethe, nicht mich! Ihr seid ja die Helden der Neuzeit! Jeder Journalist, der einmal für "Le Monde" geschrieben hat, ist heute ein Heiliger. Die erste Frau, die Feuilleton machte, wird von den Leuten dort beweihräuchert, als ob sie die Toni Morrison vom zweiten Pariser Arrondissement wäre oder Katherine Mansfield.

Wären Sie nie gerne Journalist gewesen?

HANDKE: Aus Feigheit habe ich mich schon einmal als einer ausgegeben. Das war in einem verlassenen Bergwerk in der spanischen Steppe bei Linares, als ich im Freien den "Versuch über die Müdigkeit" geschrieben habe. Ein Polizist, der vorbeikam, wollte wissen, was ich da mache. Ich habe gewusst, dass es ihn nicht beeindrucken würde, wenn ich sage, ich bin Schriftsteller. Also habe ich gesagt, ich bin Journalist. Und das hat genügt, dass er mich in Ruhe gelassen hat.

Empfänden Sie es als Verlust, wenn es keine Zeitungen mehr gäbe?

HANDKE: Ich würde es überhaupt nicht bedauern, wenn die großen Meinungszeitungen wie die "Frankfurter", "Le Monde" und "Libération", die "Times" oder die "New York Times", verschwänden. Die haben ihre Zeit gehabt. Denen würde ich keine Träne nachweinen. Vermissen würde ich die kleinen Blätter, die über das Geschehen in meinem Umkreis berichten, wie groß auch immer dieser Umkreis ist. Der muss ja nicht klein sein. Man nimmt teil: am überfahrenen Alten und am Bankmenschen, der sich vom Hochhaus stürzt. Das gehört dazu. Das gehört zum Leben, zur Nachdenklichkeit in einem stillen Haus wie hier. Aber Meinungen? Nein. Oder? Ich weiß es nicht.

Wir leben in einer Zeit, in der die Macht von Bildern ausgeht. Ist das Bild gefährlicher als das Wort?

HANDKE: Die Bilder erübrigen immer mehr das Geschriebene. Sie verdrängen es und dann hat man weder Text noch Bild. Denn es gibt selten ein Bild, das etwas sagt und etwas treffender ausdrückt als die Sprache. Die Sprache ist das Herrlichste auf Erden.

Weil sie weniger lügt?

HANDKE: Sie tut einfach gut. Und ein Bild tut in der Regel nicht gut. Ein Bild frappiert. Es erstaunt. Das Überhandnehmen der Fotobücher ist genauso schlimm wie das Überhandnehmen der Kriminalromane. Überall die falschen Fährten und die falschen Geheimnisse, und letzten Endes ist man von Bildern wie von Kriminalromanen enttäuscht, weil jede Auflösung falsch ist.

Sie waren schon früh ein Medienstar. Sind Sie gerne öffentlich?

HANDKE: Es gibt Schriftsteller, die sich verstecken, wie Salinger oder Pynchon, das finde ich falsch. Publizieren heißt veröffentlichen, und indem ich veröffentliche, bin ich eine öffentliche Figur. Aber ich bin nicht geil auf die Öffentlichkeit. Ich bin gerne mit Menschen, sofern ihr Menschen seid, ihr Journalisten.

Wir bemühen uns.

HANDKE: Ich habe kein Maß für mich in der Öffentlichkeit. Ich beherrsche mich entweder zu gut oder zu schlecht und spiele dann die öffentliche Figur.

Und diese öffentliche Figur, sind das Sie?

HANDKE: Ich bin in der Öffentlichkeit im Grunde kein Mensch. Da bin ich fern vom Ich, da bin ich jemand anderer, aber nicht im guten Sinn.

Nehmen Sie Anteil an der digitalen Welt?

HANDKE: Ich bin da ein völliger Trottel. Aber ich bin nicht dagegen.

Sie schreiben SMS.

HANDKE: Es ist eine unglaubliche Genugtuung so zu schreiben. Ich spüre das bei den SMS an meine Frau und an meine Tochter. Es tut einem gut, eine andere Sprache, andere Rhythmen zu finden. Zu überlegen, wie spare ich Raum und Zeit, wie verdichte ich und wie pointiere ich, das finde ich schön. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, ob man das auch auf das epische oder dramatische Schreiben übertragen könnte. Aber dann käme ich mir wie ein Schwindler vor, wenn ich mit dem Bleistift so etwas machen würde wie SMS schreiben. Ich käme mir vor wie ein falscher Techniker.

Sind Sie ein guter SMS-Schreiber?

HANDKE: Ich glaube, ja. Es tut mir gut, das Verdichten, zu wissen, wo das Wort ist, das wesentlich ist.

Wie antworten Sie Ihren Lesern?

HANDKE: Manchmal gibt es schöne Briefe von Lesern, die vom Verlag kommen. Da würde man gerne antworten. Die schreiben aber nur digital, ohne Anschrift. Ich habe aber kein E-Mail, und dann bleibt das unbeantwortet.

Schreiben Sie Briefe?

HANDKE: Doch. Aber keine langen mehr.

Es muss Papier sein?

HANDKE: Ja.

Haben Sie ein I-Pad, auf dem Sie lesen?

HANDKE: Nein. Ich bin kein Zeitgenosse in dem Sinn. Wenn ich lese, lese ich ein Buch. Ich habe es auch gerne, ein Buch zu misshandeln.

Streichen Sie darin herum?

HANDKE: Ich streiche darin herum und lasse es dann im Regen liegen. Das mache ich gerne. Und wenn es schneit, gehe ich hinaus, damit es hineinschneit in das Buch. Manchmal freut es mich und dann verbiege ich das Buch.

Kommunizieren Sie in den sozialen Netzwerken, wie Facebook oder Twitter, oder interessiert Sie diese neue Form von Gemeinschaftsstiftung nicht?

HANDKE: Ich kann da nur sagen: viel Glück! Freut euch des Netzwerks!

Im Internet wird so viel geschrieben wie nie zuvor. Das ist doch schön, oder!

HANDKE: Ich weiß nicht. In der Picardie am Land, wo ich oft bin, gibt es jede Woche 20 Verkehrstote, weil die dort so rasen. Ich lese dann dazu die Nachrufe der Freunde. Das wird alles abgedruckt. Man kann nicht sagen, dass das alles unbedingt herzerfrischend ist. Wenn so ein Junger stirbt, haben die einfach keine Sprache mehr im Umgang damit. Und ich frage mich dann: Warum schweigt man nicht?

Verlieren wir in der digitalen Welt vor lauter Sprache die Sprache?

HANDKE: Ich lese lieber, was die Leute in die Bücher schreiben, die in Wallfahrtskirchen aufliegen, einerlei ob in Mariatrost oder in Maria Plain oder in Maria Saal oder irgendwo. Das sind Sätze wie: "Ich habe so Angst. Ich bin so allein. Wer hilft mir? Die Glocke läutet jetzt. Ich muss gehen." Solche Sachen habe ich einfach abgekupfert, wie man sagt. Während das, was im Wochenblatt in der Picardie zu den jungen Verkehrstoten steht, für meine Diebstähle nicht so geeignet ist wie die Kirchenbücher.

Wie erleben Sie im Vorortezug oder wo Sie sonst unterwegs sind die Menschen mit ihren Handys?

HANDKE: Ich fühle die Pflicht, sie gewähren zu lassen. Vermutlich sind sie einsam. Aber Einsamkeit ist doch etwas Schönes, oder? Ich habe mir immer gewünscht, einsam zu sein. Dann war ich endlich einsam. Aber auch wieder nicht. Ich bin ein Zerrissener, frei nach Nestroy. Aber darüber reden wir jetzt nicht mehr.

Es fällt auf, wie manisch die Leute nach der Landung im Flugzeug nach ihren Handys greifen. Wie nach einem Rettungsring.

HANDKE: Ich verurteile sie nicht. Ich denke oft, wie es gewesen wäre, wenn meine Mutter damals ein Telefon gehabt hätte. Ich glaube nicht, dass sie sich das Leben genommen hätte, wenn ich sie öfters am Telefon erreichen hätte können. So musste ich immer ihren Bruder, der Zimmermeister war, anrufen. Sie ging dann hinunter zu ihm, und ich habe mich noch einmal gemeldet.

Sie glauben, Sie hätten die Mutter vor ihrer Verzweiflungstat bewahren können? HANDKE: Ich glaube, sie hätte mich angerufen. Da war kein Telefon im Haus. So hat sie überhaupt keine Richtung mehr gehabt. Der Fortschritt ist etwas Zwiespältiges. Man denkt, irgendetwas stiftet Frieden, aber was stiftet eigentlich Frieden?