Das Spiel vom Fragen begann mit einem schmucklosen Fax, das im Winter des Jahres 2010 wochenlang unbeachtet auf dem Flur einer digital unzugänglichen Villa im Pariser Vorort Chaville lag. Peter Handke war auf Reisen und meldete sich nach seiner Rückkehr. Er sei bereit, die beiden Journalisten aus Österreich zu einem Gespräch zu empfangen. Es war eine Begegnung von Fremden, und wie sich rasch herausstellen sollte, war das Unvertraute auf beiden Seiten Prämisse dafür, sich unbefangen aufeinander einzulassen.

An Hypotheken für das Treffen hatte es nicht gefehlt. So war die kritische Haltung, die die Kleine Zeitung zu Handkes Querstehen im Jugoslawien-Krieg einnahm, nicht verborgen geblieben. Wann immer die Rede darauf kam, wurde der Boden des Gesprächs plötzlich brüchig, mitunter entglitt es im lauten Hin und Her: immer noch Sturm. Handke sprach von der „präfaschistischen Phase“ der Zeitung. Und doch war die Antriebskraft für das Gespräch nicht die Wundbehandlung, die unergiebige Abfolge aus Reiz und Gegenreiz. Vielmehr ging es darum, Räume im Denken von Peter Handke zu eröffnen und im Reden über die Dinge des Lebens zu den großen Seinsfragen wie Herkunft, Sprache, Identität und Religion vorzudringen. In den intensiven, geglückten Momenten gelang es so, Alltägliches wie das Schauen, das Gehen, das Schöne und das Hässliche in einer Art und Weise zu reflektieren, die dem scheinbar Banalen und Unbedeutenden Tiefe und Sinnlichkeit und Wahrhaftigkeit verleiht.

Aus einem Gespräch wurden zwei, und es erwuchs das Bedürfnis, den mäanderhaften Fluss des Redens, das knappe Fragen ohne gelehrigen und hohen Ton, nicht abreißen zu lassen. So entstand mit den Jahren ein fünfteiliger Zyklus, der in einer sumpfigen Lichtung des Kärntner Jauntals auf einer im Kofferraum mittransportierten Kirtagsbank, auf der Peter Handke bestanden hatte, 2017 einen vorläufigen Abschluss fand. Zum Siebziger des Autors erschien die Gesprächsreihe als Buch. Es ist seit Langem vergriffen, für unsere Leser wollen wir es, beflügelt durch den freudigen Anlass, neu auflegen.

In Erinnerung bleiben die Begegnungen als behutsame Annäherung, als schöner Pendelschlag zwischen Nähe und Distanz. Handke hat ein zwiespältiges Verhältnis zu Medien und hat es bewahrt. „Seid ihr Menschen?“ – „Wir bemühen uns“: einer von vielen bizarren Augenblicken, die von diesem Wechselspiel erzählen, als ironische Attitüde. An anderer Stelle reichte in Chaville ein unbedachtes Wort, um zornige Zurechtweisungen über den reich gedeckten Tisch geschleudert zu bekommen: „Das möchte ich nicht gehört haben.“ Dann wieder waren es die Fragesteller, die sich in die Lichtung vorwagten: „Müssen wir Angst haben?“ – „Noch nicht, aber stellen Sie Ihre Fragen.“ Vielleicht waren die Gäste am Ende gar nicht so wichtig, und es ging Handke nur darum, vom fernen Paris aus in seinen Herkunftsraum hineinzusprechen, eine Art von später Heimkehr, und wir waren lediglich das Medium. Heimat ohne Schmerz – nicht zu haben, sagte er an einer Stelle.

Johnny Cash, eine Kerze und ein Bild von der Mutter

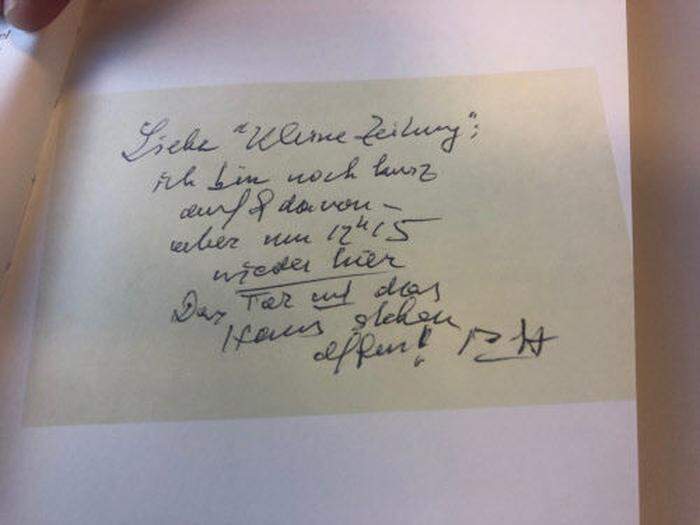

Ein Grundvertrauen war trotz der Klippen von Anbeginn spürbar. Schon bei einer der ersten Begegnungen ist das eiserne Tor einen Spalt offen. Auf dem Gitter ist ein Zettel angeheftet, der dem Besuch den Weg weist: „Liebe Kleine Zeitung, ich bin noch kurz auf und davon, aber um 12.15 Uhr wieder hier. Das Tor und das Haus stehen offen. P. H.“ Handke ist in den angrenzenden Wald entschwunden, um unter dem Laub Herbstschwammerln zu suchen, die er sogleich zubereitet. Später, nach dem Gespräch, das wir auf den folgenden Seiten wiedergeben, legt er gut gelaunt Johnny Cash auf. Auf den Kelimböden des Wohnzimmers türmen sich Bücher wie krumme, unförmige Heiligenstatuen. Es sind kleine statische Wunder. Nichts in dieser ästhetischen Unordnung wirkt zufällig. An den Wänden: bunte Kinderzeichnungen und Schwarz-Weiß-Fotos. Auf einem ist Handkes Mutter zu erkennen, sie, die am Leben zerbrach. Auf dem zentralen, mächtigen Holztisch liegen parallel angeordnete Stifte, eine Bienenwachskerze brennt. Daneben Weißwein, Sancerre und die heiße Pfanne mit angebratenen Erdäpfeln, gerösteten Haselnüssen und Kastanien. Seine freundliche Fürsorge, die schon bei der Begrüßung spürbar war, als Handke wiederholt gemahnt hatte, achtzugeben: Der Schnee sei glatt und gefährlich. Im Garten ragen die Obstbäume nah an das Haus heran. Eine Allee trennt die Jahrhundertwende-Villa von der vorbeiführenden Straße: die Innenwelt der Außenwelt. Auf den Stufen liegen Äpfel, der erste Schnee bedeckt sie. Keine Sorglosigkeit, sondern Zeichen: „Sie müssen wissen, das hier ist mein kleines, schlangenloses Paradies.“

Jetzt ereilt ihn in seinem Eden jener Preis, von dem er wusste, dass er seiner Literatur würdig sei, den er aber im Gespräch mit geradezu abschätziger Geste abtat: „Nobelpreis? Das passt nicht zu mir.“ Natürlich wird er nach Stockholm fahren. Als die Nachricht kommt, flüchtet er erst einmal vier Stunden lang in den Wald, den mit den Herbstschwammerln, seinen Wald.