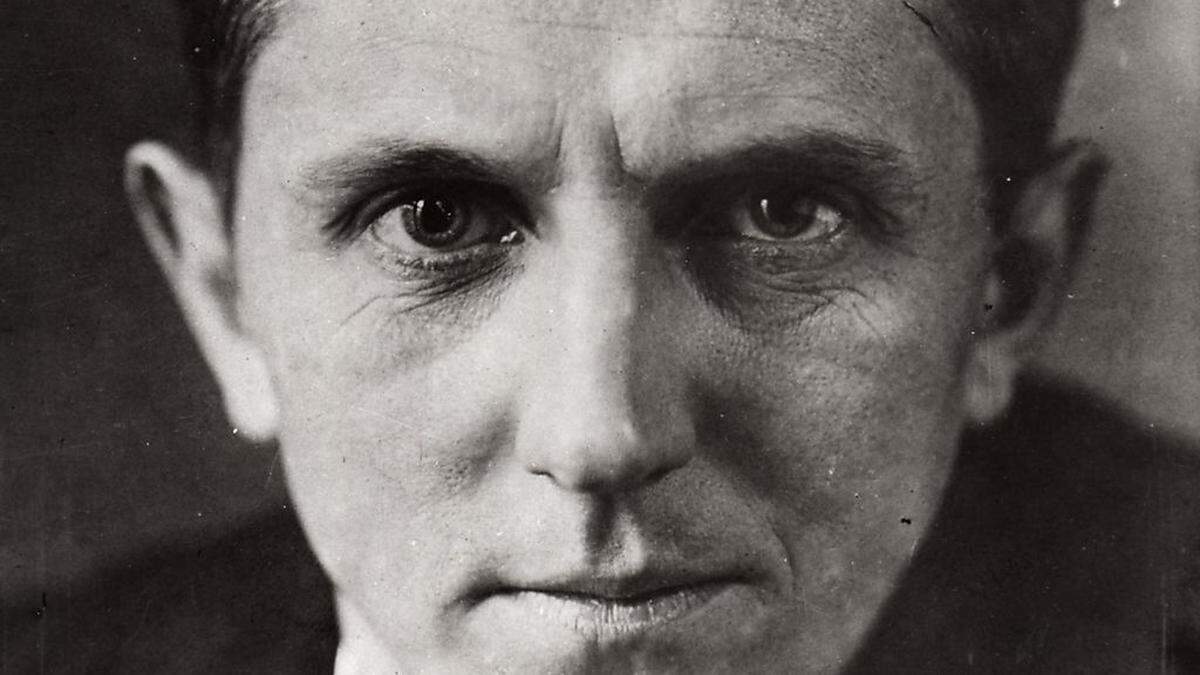

Er arbeitete mit George Grosz und John Heartfield, Kurt Tucholsky und Leon Askin, Max Horkheimer oder Luigi Nono zusammen. Er unterrichtete an seinem "Dramatic Workshop" in New York Marlon Brando und Tony Curtis, Walther Matthau und Rod Steiger, Arthur Miller oder Harry Belafonte. Er unterstützte Uraufführungen von Rolf Hochhuth, Peter Weiss oder Martin Walser Er war laut Bert Brecht "der größte Theatermann aller Zeiten". Er war: Erwin Piscator. Heute, am 30. März, begeht man den 50. Todestag des aus dem hessischen Ulm gebürtigen Theaterintendanten, Regisseurs und Theaterpädagogen.

"Wenn man sieht, daß unsere heutige Welt nicht mehr ins Drama paßt, dann paßt das Drama eben nicht mehr in die Welt": So formulierte es Bertolt Brecht als sein Bruder im Geiste anno 1926. Wie dieser, revolutionierte auch Erwin Piscator das Theater im 20. Jahrhundert. Beide waren sie Pioniere des "epischen Theaters". Die Basis für die reformatorischen Konzepte der beiden Theatermacher waren die Erfahrungen des 1. Weltkriegs und die sozialen Spannungen der Weimarer Republik. Es ging ihnen darum, nicht mehr bloß wie im Naturalismus die Oberfläche der Welt abzubilden, sondern die ökonomischen, sozialen und politischen Hintergründe der Realität und vor allem ihre Veränderbarkeit sichtbar zu machen. Oder, wie es Piscator selbst sagte: "Was sollen wir mit Kunst machen, wenn wir nicht eine Notwendigkeit in dieser Kunst sehen, dass sie uns zu etwas diene? Und das waren eigentlich die großen 20er-Jahre. Es war nicht der äußere Glamour der 20er-Jahre, sondern es war der innere Glaube, dass eine Veränderung der Welt noch möglich sei, ja notwendig sei, und dass das vermieden werden müsse, was uns damals in die Schützengräben gebracht hatte. Grundsätzlich das Pazifistische, den Frieden wollen und auch natürlich die sozialen Bedingungen dafür schaffen. Wir waren alle in diesem Augenblick fest davon überzeugt, das könne uns gelingen."

Piscator (1893-1966) war als einflussreichster Avantgardist der Weimarer Republik der Praktiker. Mit Hilfe von Text- und Bildprojektionen, flimmernden Filmdokumenten und turmhohen Eisenkonstruktionen, mit Fahrstühlen oder Laufbändern, mit Laiendarstellern oder durchUnterbrechungen der Vorstellung mit Songs kommentierte er das theatrale Geschehen und erweiterte die Bühne zum epischen Panorama. "Man hat mich so einen Ingenieur des Theaters immer bezeichnet und hat alles auf die Technik geschoben. Das hat mich sozusagen berühmt oder man kann auch sagen berüchtigt gemacht", sollte Piscator einmal über seine komplexen Arrangements und fortschrittlichen Theaterformen sagen, die aus den 20ern bis in die heutige Gegenwart herauf wirken.

Brecht wiederum (1898-1956) - als ehemaliger Dramaturg der Piscatorbühne in vielerlei Hinsicht zwar von seinem "Lehrer" Piscator inspiriert, aber letztlich zu konträren Ergebnissen kommend - lieferte das entsprechende literarische Material und entwickelte zusätzlich neben seiner Regiearbeit auch eine Theorie des epischen Theaters.

Während Piscator ein hochtechnisiertes "Totaltheater" vorschwebte, das den Zuschauer mitten in das szenische Geschehen hineinreißen sollte, strebte Brecht "Verfremdung" und reflexive "Distanz" an. Exemplarisch für die unterschiedlichen Standpunkte der beiden Theatermacher ist ihr Umgang mit dem neuen Medium Film, das Brecht am Theater als illusionistisch ablehnte, während Piscator es so extensiv wie kein Regisseur vor und nach ihm einsetzte. Aber die reine Technik, die maschinenbestückte Bühne war ihm längst nicht alles: "Mein Interesse am Theater, das ich stets vertrat, war, das Theater zu einer moralischen Anstalt zu machen à la Diderot oder Schiller, und in Wirklichkeit dazu beizutragen, dass der Mensch im Theater sich erkenne und aus dem Theater seine Entwicklungsmöglichkeiten ziehe."

Wegen der politisch immer rigider werdenden Lage und wegen Liquiditätsproblemen emigrierte Piscator 1931 in die Sowjetunion, dann nach Frankreich und ab 1939 in die USA. Aber es gab für ihn weitere Fluchten: Vor den Auswüchsen des real existierenden Stalinismus, der mit den kommunistischen Idealen so rein gar nichts zu tun hatte. Und vor den Repressalien der McCarthy-Ära im Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten. Also kehrte er nach 20 Jahren im Exil wieder in der Bundesrepublik Deutschland zurück und traf in den 1950er- und 1960er-Jahren, vor allem als Intendant der Freien Volksbühne West-Berlin, erneut den Nerv der Zeit mit Inszenierungen von Gegenwartsstücken zur NS-Vergangenheit - zum Beispiel mit dem Auschwitz-Oratorium "Die Ermittlung" von Peter Weiss (1965).